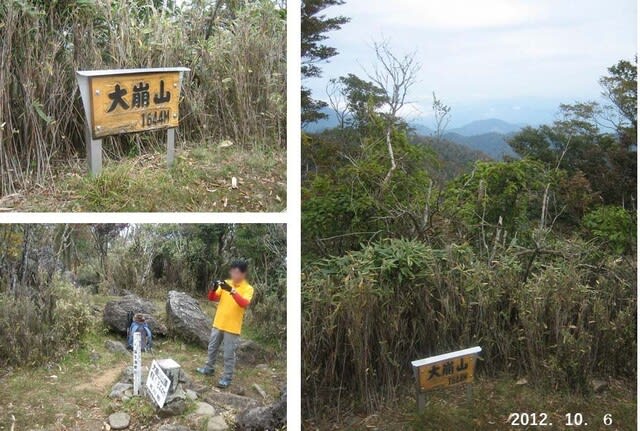

この前の大崩遠征で滑落の瞬間を目撃しました。

異変に気づき、大声で「危ない!」と叫びましたが、どうすることもできませんでした。

私たちの少し後ろを歩いていた単独行の人ですが、後ろ向き、斜め30度に傾いて速度を増しながら急斜面を落ちていったのです。7~8m落ちたところに、2本の細い木が45㎝の間隔で生えていて、ちょうどその間にザックごと後ろ向きのまま挟まりました。木は大きくしなり、折れることなくその人を受け止めてくれたのです。その間2秒くらいの出来事でしたが、滑落の映像が今も脳裏に焼き付いています。

幸いその人に怪我はありませんでした。奇跡です。もしあの木がなかったら、もしあの木が折れていたら、かなり下まで後ろ向きで転げ落ちていったと思います。プロレスのバックドロップみたいに後頭部を強打して、脳震盪を起こしたり頸椎を傷めたかも知れません。

そうなった場合、私たち3人は即座に救助に入り、応急処置(場合によっては救命措置)をしたり、携帯の電波の届く所まで急いで駆け上がり救助要請をしたと思います。もう登山の段ではなかったはずです。

場所ですが、わく塚コースの登りで、中わく塚から上わく塚へ3分の2程行ったところです。地図では等高線が密で緩やかな谷を示している所です。中わく・上わくを結ぶ尾根の北側にある道で、日中もほとんど日が当たらない所です。道には直径50㎝から1m位の石がゴロゴロしていて、場所によってはその石の上を歩いて行くのですが、この石が滑るのです。私も滑りましたが、左手で近くの木の枝を握っていたので転びませんでした。「ここ滑りますよ」と、声をあげ後ろを歩いていたOさんに注意を促していました。実は、8年前、初めて大崩に登ったときも私はその場所で滑りました。

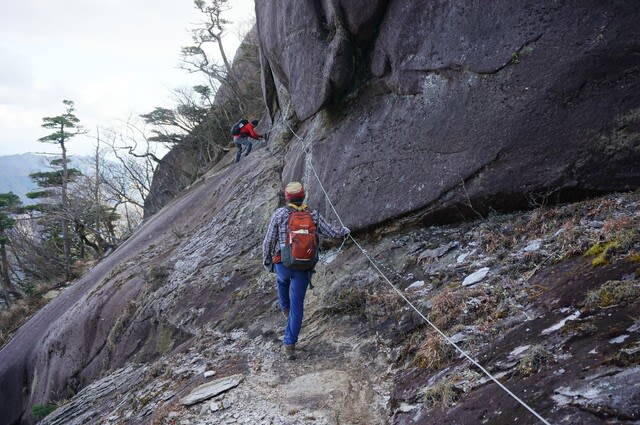

大崩山は、とりわけ坊主尾根コースは難コースとして知られています。象岩のトラバースや、連続する梯子やロープ、切り立った岩場などがその理由です。確かにそれらは一つ間違うと滑落する危険な場所ですが、見るからに危険オーラーが出ているの所ですからそこを通る人は誰もが注意を払います。

ところが、今回の滑落現場は、中わく塚の岩場を過ぎ、ふつうのどこにでもあるような山道でした。そこは日が当たらない道で、石が湿っているのでしょうか、そこの石は滑り易いのです。苔でも生えていれば用心するのですが、苔も生えてなかったと思います。私もそうでしたが、中わく塚の岩場を過ぎ、気が緩んでいたわけではないのですが全く無警戒でした。木の枝を握ってなければ、滑落したのが私だったかも知れません。

大崩に登ったのが今日でちょうど2週間前になります。楽しい山行だったので、余韻に浸りながら連続ものの大崩遠征記をアップしましたが、その間も時おり今回の滑落のことを思い出しました。

以前、本ブログで「大崩の危険箇所」というテーマを取り上げたことがありましたが、そこには見るからに危険な所しかあげてなく不十分でした。隠れた危険箇所があるということ、これは大崩に限ったことではありませんが、山にはどこにでも危険が潜んでいることをあらためて痛感させられました。

学生時代には先輩から「山をなめるなよ。山は死のうと思えばどこでも死ねるんぞ」という言葉で戒められていたことを思いだしました。

注:冒頭の写真は今回の滑落現場ではありません。写真がありませんでしたので、雰囲気が似た感じのものを掲載しました。現場は、どこにでもある普通の山道でした。