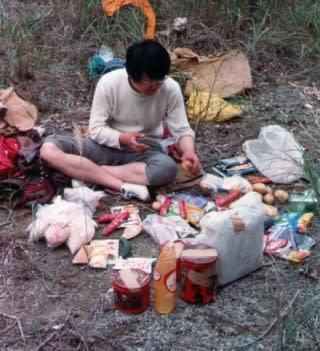

<法雲地菩薩> 悟りの境地に近づかれたご尊顔

久しぶりの多良岳です。8月は雨の日が多く一度も登れませんでした。

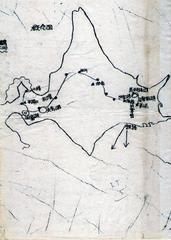

今回は多良岳の石仏を訪ねて、金泉寺から太良嶽神社上宮(いわゆる多良岳)、そして六体地蔵へとゆっくり周回してきました。

まずは、金泉寺から太良嶽上宮までの参道で見ることができる石仏とその途中に咲いていた花を紹介します。

<歓喜地菩薩>

「十地」と言われる如来になるための修行をしている菩薩の一つです。修行の段階が十あるそうですが、その一番目の段階の菩薩です。この歓喜地菩薩は、「仏法を信じ、一切衆生を救済しようとの立願を起こし、ついには自らも仏になるという希望を持ち歓んで修行する」(Wikipediaより引用)菩薩だそうです。

十地ですから本来は十体あるべきなのでしょうが、現在九体しか残っていないようです。第八段階の「不動地菩薩」が行方不明だそうです。また、十地はその修行段階から順番に並べて安置されるべきものでしょうがこの後の順番は入れ替わっています。明治初めの廃仏毀釈の騒動が原因とする説があります。

また、今回の山行では八体しか見つけることができませんでした。修行七段階目の「遠行地菩薩」は次回ということで…

<二丁石>

石仏ではありませんが金泉寺から上宮への参道に立てられた丁石。これも1丁(109m)毎に立っていたのでしょうが、現在はこれと六丁石しか残っていません。

<役行者座像>

奈良時代の修験道の開祖。この像は1712年の作と説明文があります。

<観世音菩薩>

よく見ると首が取れた後があります。首から下と作風が違うので、お顔は後世のものか…。(違ったらごめんなさい)

<梵字の石碑>

<発光地菩薩>

修行三段階目 「精進の結果、その功徳として光を放ち十種の法明門を行う」(Wikipediaより引用)

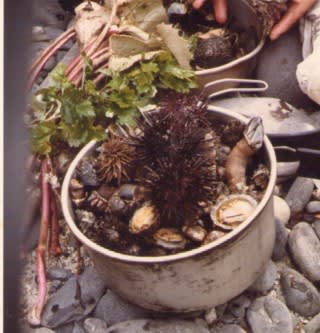

<苔むした石仏>

全体が摩耗しており、遠い昔から山岳宗教の山として崇められた多良岳の歴史の深さを感じさせてくれます。

<法雲地菩薩>

修行最終段階、すなわち十段階目です。修行を重ね悟りの境地に近づかれたご尊顔が本ブログのトップの大きな写真です。

<十六羅漢>

<焔慧地菩薩>

修行第四段階 「精進波羅蜜を成就して修惑を断じ、智慧を熾盛に光らしめる位。個々の物に対する執着心を離れ、その功徳として四方を照らす」(Wikipediaより引用)私も物欲が少しでも減りますようにとしっかりお参りをしました。

<善想地菩薩> 修行第九段階

<難勝地菩薩> 修行第五段階

<離垢地菩薩> 修行第二段階

国見岳と多良岳の分岐近くにあります。この分岐から上宮までの稜線上にはたくさんの花が咲いていました。帰りに金泉寺によって花の名前を教えてもらったのですが、下山したらほとんど忘れていました。

<現前地菩薩> 修行第六段階 上宮に登る階段の手前にあります

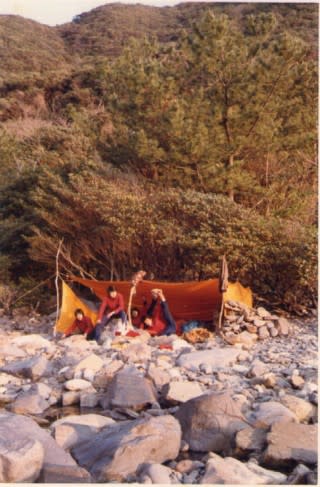

<太良嶽神社上宮> 「多良岳」と呼んでいるところです。

金泉寺からこの上宮までは普通は30分ほどで登るのですが、今回は石仏を探しながらゆっくりと登りました。石仏の名称につきましては、引地秀司氏の「多良岳の休日」を参考にさせてもらいました。

久しぶりの青空の下多良岳に登ったのですが、稜線上はすでに秋の風が吹いており、肌寒くてウインドブレーカーを着用しました。

秋の始まり? 色づき始めたモミジ

ここから前岳方面に向かい、途中の鞍部で下りて六体地蔵を見に行きました。

<ヒメシャラの木> よく見ると艶めかしいですね。

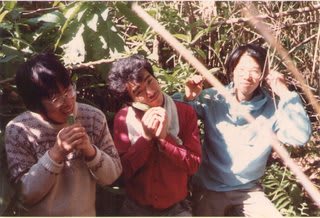

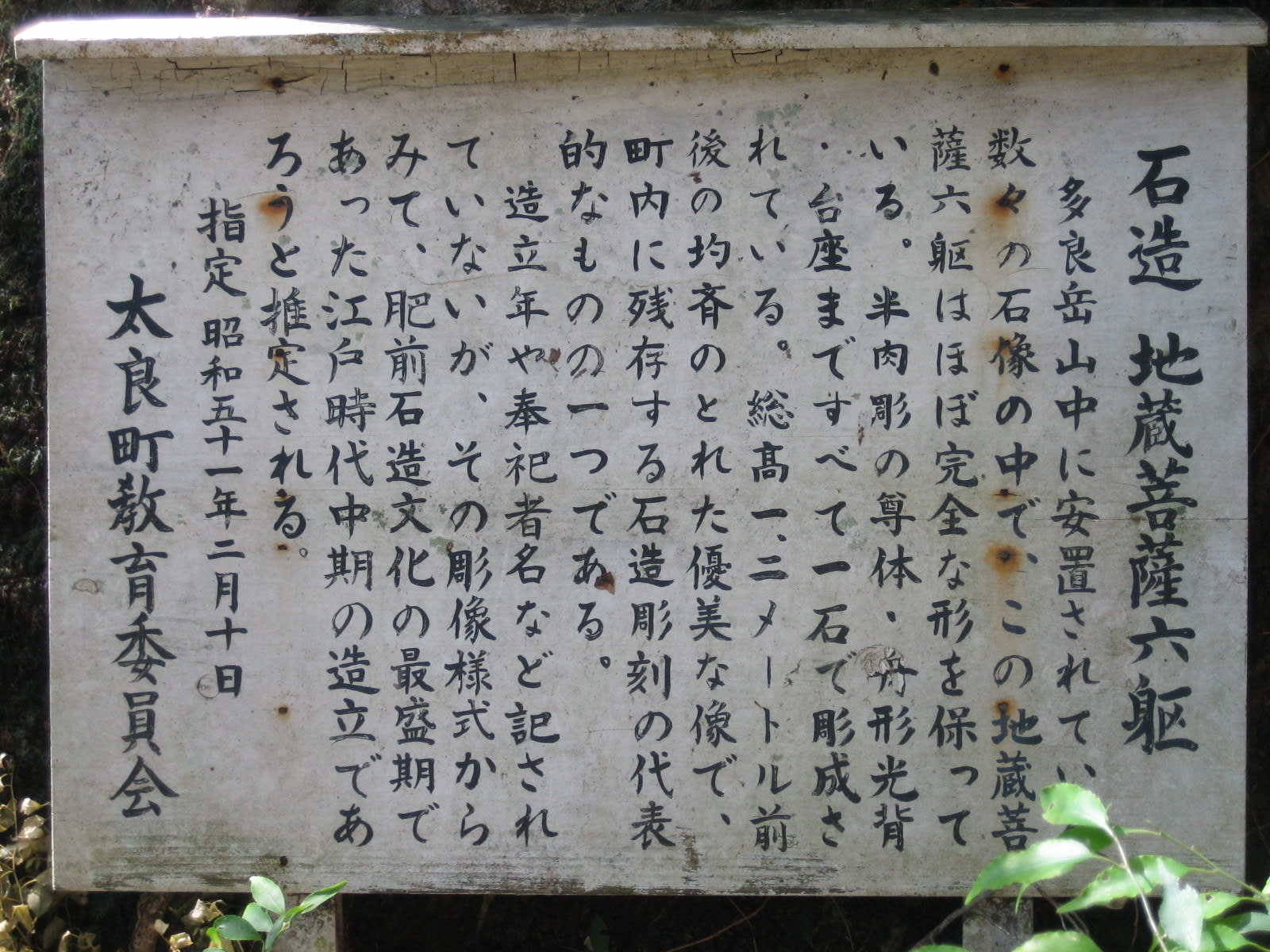

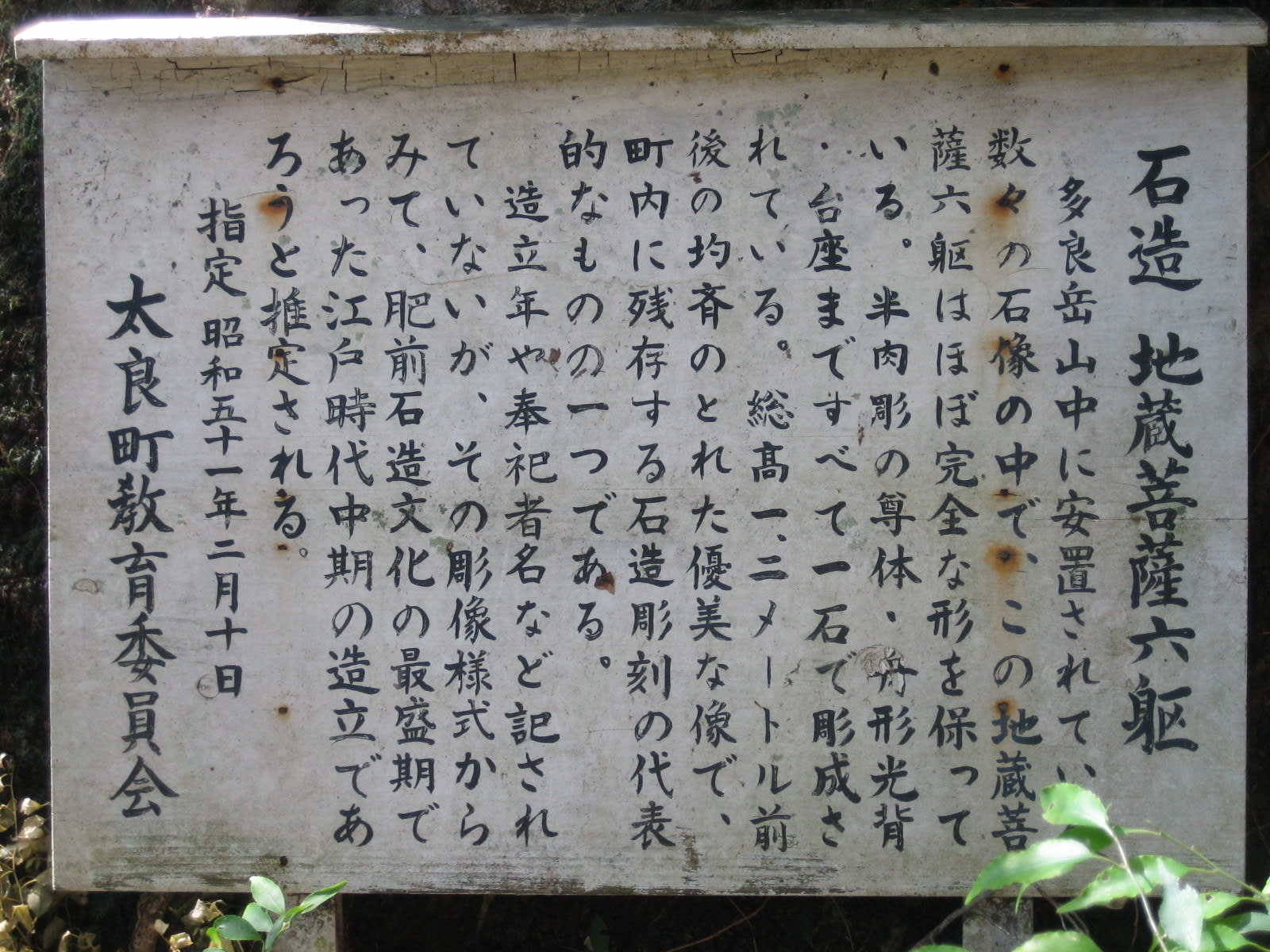

六体地蔵です。

<六体地蔵>

ここに立てられた看板には次のようにかかれています。

この六体地蔵が江戸中期、上宮への登りはじめにある役行者座像が1712年の作とあります。

途中にあった丸くすり減り苔むした仏像は多良岳開山の頃のでしょうか。だとすると奈良時代…?(これは私の想像です)

苔むし、ややもすると石と見まがう名もない石仏にロマンを感じずにはいられません。

最後に、金泉寺への登り口にニューフェイスの石仏が寄進されていました。多良岳信仰は現在も続いています。