今朝の毎日新聞

紙面をめくっていたら「青葉」の文字が飛び込んできた。

あの旭川ラーメンの「青葉」だ。

(「毎日新聞」2022/03/13)

懐かしさが一気にこみ上げてきた。

44年も前のことである。

当時私は大学の1年生で、ワンダーフォーゲル部というサークルに入っていた。

その夏合宿で、北海道を自転車で旅していたときのことだ

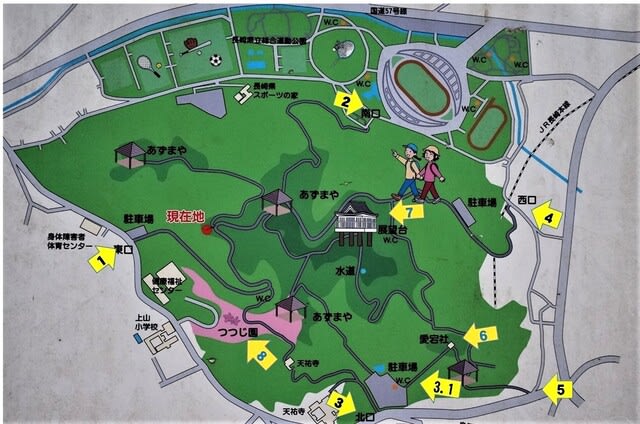

(見出しの写真はそのときのサイクリング風景)

旭川で昼食にに立ち寄ったラーメン屋さんが「青葉」だった。

食べ終わって、お店の人に

「この近くにテントを張れるところはありませんか」と、尋ねたところ

「うちに泊まらんね」と、想定外の答えが返ってきたのだった。

泊めてもらうことを期待して尋ねたわけではなかった。

こちらは「木の根枕の渡り鳥」なのだから、公園か空き地でもあればと思って尋ねただけだったので、思いがけない親切にたいへん驚いた。

ちなみに、前日は滝川のバス停が一夜の宿だった。もちろん風呂など入っていない。汚い格好の、見ず知らずの5人連れを、二つ返事で泊めてくれる寛大さに驚いたのだ。

その後、テレビや雑誌で、北海道のラーメンが取りあげられる度に、「青葉」のことが思い出されていた。

今日の新聞記事は、「旭川で愛を受け取る」という見出しで、お店のスタッフが子ども連れの客に優しく対応されたことが綴られていた。記事の内容は心温まるもので、「青葉」が取りあげられたことが自分のことのように嬉しかった。私も旭川で愛をいただいた一人だからだ。

40数年前のことが思い出され、幸せな余韻に包まれる朝となった。

嬉しくなって、あの時の資料を探してみた。

あった!

ワンゲル時代のアルバムに、写真、マッチ箱、店主からいただいた名刺をはさんでいた。

翌日の朝 泊めてもらった上にお見送りをしていただいた。

マッチ箱と名刺

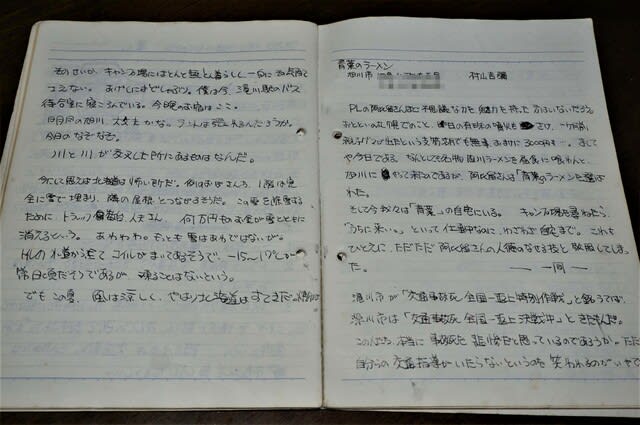

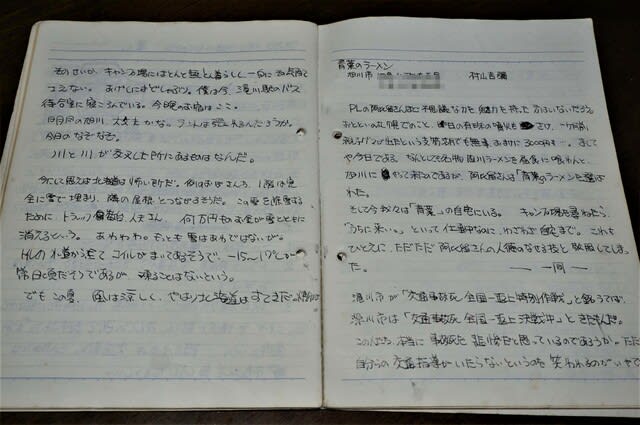

それから、当時の合宿ノートにも青葉のことが残されていた。書いたのはPL(パートリーダー)の阿比留さんだった。「青葉」での出来事を、例によって面白おかしく書いていらっしゃった。

合宿ノート

その中に

「青葉ラーメン」

せっかくなので、活字に。

青葉のラーメン

旭川市四条○丁目○○号 村山吉彌

六条○丁目○○号

PLの阿比留さんほど不思議な力を、魅力を持った方はいないだろう。おとといの札幌でのこと、昨日の有珠の噴煙もさけ、一ヶ月前、親子グマが出たという支笏湖でも無事、おまけに3000円も…。ましてや今日である。なんとしても名物旭川ラーメンを昼食に喰わんと旭川にやって来たのであるが、阿比留さんは「青葉」のラーメンを選ばれた。そして今我々は「青葉」の自宅にいる。キャンプ場を尋ねたら「うちに来い」といって仕事中なのに、わざわざ自宅まで。これもひとえに、ただただ阿比留さんの人柄のなせる技と敬服してしまった。

- 一同 -

メンバーが書いたようになっているが、書いたのは当の本人である。

活字にしたものの、写真を拡大して、直筆の方が阿比留さんらしさが伝わるかもしれない。

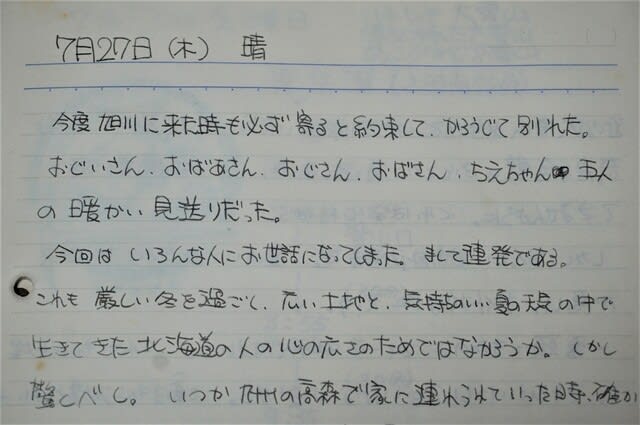

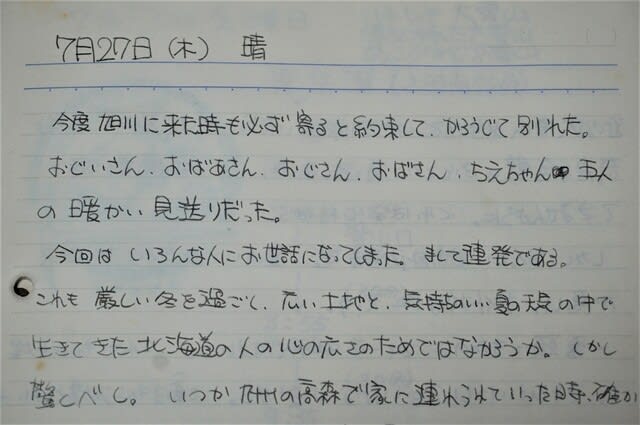

別のページにも

「今度旭川に来た時は必ず寄ると約束して、かろうじて別れた。おじいさん、おばあさん、おじさん、おばさん、ちえちゃん。五人の暖かい見送りだった。」

このページ全文

ここに、阿比留さんの感想が書かれていた。

上の文章に続けて

「今回はいろいろな人にお世話になってしまった。まして連発である。これも厳しい冬を過ごし、広い土地と、気持ちのいい夏の天気の中で生きてきた北海道の人の心の広さのためではなかろうか。しかし驚くべし。 -中略-

今はどうだ、その気になれば、実際そうなったのであるけれど、駅でも何でも寝ることはできるのに、『テントを張れる所が近くにありませんかね』すぐに、『ここに泊まったら、そうしなさい』そう言ってすぐ準備をしてくれるのだから。心の広さにびっくり。できれば僕たちもそうなりたいものである。」

今朝の新聞記事によると、「青葉」は1947年創業で現在は3代目・村山有一さんが店を切り盛りされているとのことである。「青葉」さんからいただいた親切は終生忘れることはないだろう。

「青葉」さんの益々のご発展を、心から祈念申し上げずにはいられない。