前回ブログに、息子に譲ったテントのことを書いたらテントのことがいろいろと思い出された。

就職したのは37年前のことだ。給料がもらえるようになり2つの大きな買い物をした。

一つめはカメラだった。CanonAE1プログラムに明るめの50mmレンズを付けて10万円だった。

もう一つはアウトドア用品で、テント、ブス、コッフエル、シュラフ、ザック、水ポリなどでこれも全部で10万円した。それぞれを毎月1万円の月賦で購入した。

カメラはワンゲル時代から欲しかったが学生には高嶺の花だった。また、学生時代の延長としてアウトドアをするには自分用の装備品が必要だったので就職を機に迷わず買いそろえた。

その時購入したのがダンロップのH型テントである。

当時はダンロップテントが流行っていた。ヒマラヤ遠征隊がそれを使って登頂に成功したところによる宣伝効果が大きかったのだろう。実際に使ってみて、設営のしやすさや居住性、強度において申し分なく、加えて従来の同じ性能のテントより劇的に軽量化されているのを体感し、これなら流行るのもさもありなんと十分に納得した。

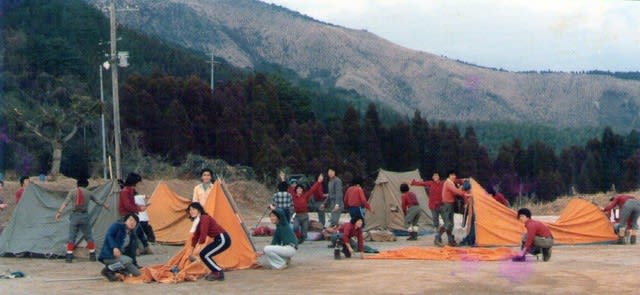

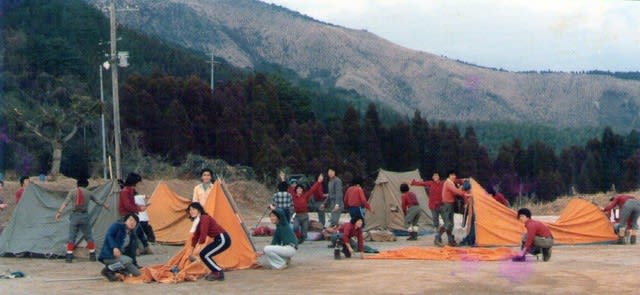

当時のテント

1979年の1月の追い出しワンデリングの1コマ。全部員総出のイベントだけあって部にある全てのテントが使われた。一般的な屋根型の他に、当時は革新的だったカマ天やウインパーも動員された。カマ天(かまぼこ型テント)やウインパーは厳冬期用のテントで、風雪に対しては強いがその重量は半端ではなかった。

1978年の夏合宿で使用したのはごく普通の屋根型テントだった。

ここは支笏湖か洞爺湖のどちらかの湖畔だが、大雪山にもこのテントを担いで登った。

1979年3月 春合宿

これも屋根型テントの部類だが、支柱と支柱の梁にポールを1本渡して強度を上げる構造になっていた。私たちはこのテントを「リー棒」と呼んでいた。渡しのポールの形状が麻雀の千点棒に似ていたからだ。

1980年3月 春合宿

最強のテント「ウインパー」

このテントのおかげで屋久島の山の中の暴風雨から生還できた。大げさでなく本当にそう思う。同じ場所にテントを張っていた他の2パーティーはテントをつぶされ私たちのウインパーに避難させたのだから。屋根型テントが前後にそれぞれ1本の支柱を立てるところを、このウインパーはそれぞれ2本の支柱をテントの縁を通す形でクロスさせ強度を上げている。天幕本体の生地も丈夫でその分重い。本体、フライ、支柱と数人で分担して登らないと半端ないくらい重い。しかし、その分絶対的な安心感がある最強のテントであった。

1983年6月 坊がつるキャンプ場

社会人2年目。ミヤマキリシマを見に昔の仲間と登ったときのもの。写真からも分かるように、キャンプ場にはダンロップのテントが多く張られていた。冒頭にも書いたように当時テントと言えばダンロップというくらい流行っていた。私が買ったのはそのH型といわれる物で3シーズン用だった。

これは当時のカタログだが、オプションで前張りを買い足した。

九重、白馬、多良岳などの山に限らず、30数年前のアウトドアブームの時にも、大型の家型テントをよそ目に、このドームテントでファミリーキャンプをした。

最後に使ったのは祖母登山のときだ。今から9年前になる。

2009年9月 尾平

「ほしこが」という宿泊施設の玄関前に設営、けっこう目立った。

このテントは本体1980g、ポール840g、テント前張400g、ペグ480gで一式3700g。当時はこれくらいの重さはどうってことなかった。むしろその画期的な軽さは自慢でもあった。

さて、息子に譲ったエアライズ2は1810g。二人用とはいえさらに半分の重量だ。

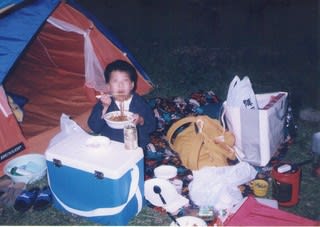

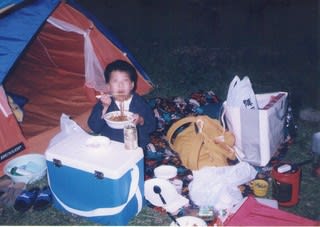

最後に、その息子と二人で九重にキャンプに行ったときの1枚。

当時流行りのタープや2バーナーもなく、何とも質素なキャンプ風景だ。でも、自慢のダンロップテントで息子とワイルドなキャンプができたことはよき思い出だ。