眉山はながくわが目に残るらむゆふべ寂しと見たるものから (吉井勇歌集「天彦」より)

初めてこの歌を目にしたとき、夕暮れの眉山にノスタルジアを感じて詠んだものだとばかり思い、あまり気にとめてなかった。というのも、吉井が島原を訪ねたのは1936年の7月11日で、一人旅に出てから3か月が経っていたからだ。ところが、歌集「天彦」のガイド本ともいうべき「相聞居随筆」を読むと、この歌は地元の人から眉山にまつわる悲話、すなわち1792年に起きた眉山の大崩落の話を聞いてからの心情を詠んだものだとわかる。この眉山の大崩落が世に言う「島原大変肥後迷惑」で、島原で1万、対岸の熊本で5千人の犠牲者を出した日本の災害史上最悪のものだった。

さらにこの歌の後には次の歌が続く。

天つ日よ夏は来るとも筑紫なる高来の民に障りあらすな

この吉井が詠んだ「高来」とは、以前のブログにも書いた(「高来」← クリック)が、雲仙普賢岳の麓、すなわちこの場合は島原のことである。昔々の肥前風土記には、この一帯を「高来の郡」、雲仙の山を「高来津座」と記されている。(私が子どもの頃は島原半島は南高来郡と呼ばれていた。)

山の悲話を聞いた翌日、雲仙に向かう吉井は、夏の太陽に照らされる雲仙の山々を見て、天の神様に、どうか高来津座の麓の民に災害を起こさないでくださいと詠んだのである。

「相聞居随筆 歌行脚短信 島原」

「11日、多良嶽を轟の瀧まで往き、その夜諫早発の汽車にて島原に赴く。碧梧桐の命名せりといふ南風楼に投ず。宿の主人澁江嶂君は歌人にしてまた写真を好む。同氏の語るところに依れば、放庵君はこの地の風光をいたく愛し、淹留月餘に亘れりといふ。島原は極めて古風なる街にて、士族屋敷のありし鉄砲町の如きは、石垣つづきの静かなる小路、木立の奥ふかく咲ける木槿の花も、よしありけにて忘れがたし。背後にある眉山も、前の海上に羅布せる九十九島も、溶岩噴出の恐ろしき昔も忘れたる如く、晴れわたりたる夏空の下に唯寂寞。

眉山はながくわが目に残るらむゆふべ寂しと見たるものから」

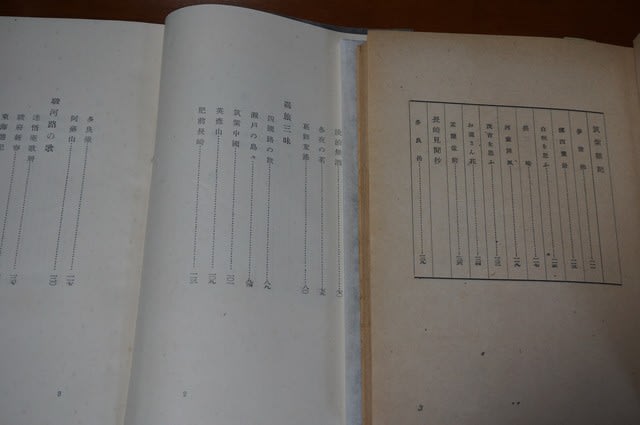

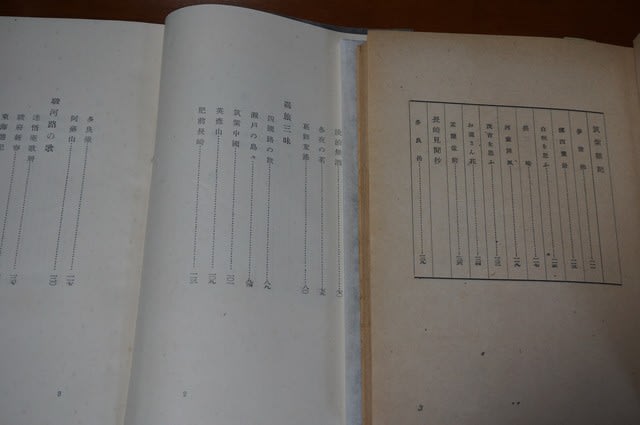

歌集「天彦」とそのガイドブックにあたる随筆「相聞居随筆」

「天彦」 「眉山は…」の次が「天日よ…」

吉井が泊まった南風楼の玄関 「南風楼」は碧梧桐の書

南風楼前から見た眉山 現在は民家の屋根が…

南風楼の隣の高台(霊丘公園)から

南風楼の近くから

吉井が言うところの「背後にある眉山」と「前の海上に羅布せる九十九島」

なお、「海上に羅布せる九十九島」を俳人高浜虚子は「 山さけてくだけ飛び散り島若葉」と詠んでいる。

初めてこの歌を目にしたとき、夕暮れの眉山にノスタルジアを感じて詠んだものだとばかり思い、あまり気にとめてなかった。というのも、吉井が島原を訪ねたのは1936年の7月11日で、一人旅に出てから3か月が経っていたからだ。ところが、歌集「天彦」のガイド本ともいうべき「相聞居随筆」を読むと、この歌は地元の人から眉山にまつわる悲話、すなわち1792年に起きた眉山の大崩落の話を聞いてからの心情を詠んだものだとわかる。この眉山の大崩落が世に言う「島原大変肥後迷惑」で、島原で1万、対岸の熊本で5千人の犠牲者を出した日本の災害史上最悪のものだった。

さらにこの歌の後には次の歌が続く。

天つ日よ夏は来るとも筑紫なる高来の民に障りあらすな

この吉井が詠んだ「高来」とは、以前のブログにも書いた(「高来」← クリック)が、雲仙普賢岳の麓、すなわちこの場合は島原のことである。昔々の肥前風土記には、この一帯を「高来の郡」、雲仙の山を「高来津座」と記されている。(私が子どもの頃は島原半島は南高来郡と呼ばれていた。)

山の悲話を聞いた翌日、雲仙に向かう吉井は、夏の太陽に照らされる雲仙の山々を見て、天の神様に、どうか高来津座の麓の民に災害を起こさないでくださいと詠んだのである。

「相聞居随筆 歌行脚短信 島原」

「11日、多良嶽を轟の瀧まで往き、その夜諫早発の汽車にて島原に赴く。碧梧桐の命名せりといふ南風楼に投ず。宿の主人澁江嶂君は歌人にしてまた写真を好む。同氏の語るところに依れば、放庵君はこの地の風光をいたく愛し、淹留月餘に亘れりといふ。島原は極めて古風なる街にて、士族屋敷のありし鉄砲町の如きは、石垣つづきの静かなる小路、木立の奥ふかく咲ける木槿の花も、よしありけにて忘れがたし。背後にある眉山も、前の海上に羅布せる九十九島も、溶岩噴出の恐ろしき昔も忘れたる如く、晴れわたりたる夏空の下に唯寂寞。

眉山はながくわが目に残るらむゆふべ寂しと見たるものから」

歌集「天彦」とそのガイドブックにあたる随筆「相聞居随筆」

「天彦」 「眉山は…」の次が「天日よ…」

吉井が泊まった南風楼の玄関 「南風楼」は碧梧桐の書

南風楼前から見た眉山 現在は民家の屋根が…

南風楼の隣の高台(霊丘公園)から

南風楼の近くから

吉井が言うところの「背後にある眉山」と「前の海上に羅布せる九十九島」

なお、「海上に羅布せる九十九島」を俳人高浜虚子は「 山さけてくだけ飛び散り島若葉」と詠んでいる。