14日(金)。昨日、丸の内地区の消防関係の研修会があったので出席しました 会場は「日本橋公会堂」というところで、地下鉄・人形町駅で降り、徒歩で5分ほどの所にありました。人形町というところは初めてですが、江戸情緒を演出した街並みが印象的です。研修会では「今後の東京の地震災害」というテーマで東大地震研究所の纐纈(こうけつ)さんが講演しました

会場は「日本橋公会堂」というところで、地下鉄・人形町駅で降り、徒歩で5分ほどの所にありました。人形町というところは初めてですが、江戸情緒を演出した街並みが印象的です。研修会では「今後の東京の地震災害」というテーマで東大地震研究所の纐纈(こうけつ)さんが講演しました 大地震の余震はいつまで続くのかという問題について、

大地震の余震はいつまで続くのかという問題について、

「2004年12月26日に起きたスマトラ島沖地震はマグニチュード9.1だったが、その6年後の2010年10月25日にマグニチュード7.8の余震が起きている それを踏まえると、大地震から6年後くらいまでは大規模な余震が起こる可能性がある

それを踏まえると、大地震から6年後くらいまでは大規模な余震が起こる可能性がある したがって、2011年3月11日に起きた東日本大震災についても同じように考え、備えておくことが必要である」

したがって、2011年3月11日に起きた東日本大震災についても同じように考え、備えておくことが必要である」

と話されました。ということは、2017年頃までは大きな余震があると思っていた方が良いという結論に達します これは大変です。会社としても個人としても。ある程度は覚悟を決めて対処しなければならないと思いました

これは大変です。会社としても個人としても。ある程度は覚悟を決めて対処しなければならないと思いました

閑話休題

閑話休題

昨夕、上野の東京文化会館小ホールで「弦楽四重奏の夕べ」を聴きました これは都民芸術フェスティバルの一環として開かれたものです。プログラムは①ハイドン「弦楽四重奏曲第67番”ひばり”」、②ベートーヴェン「弦楽四重奏曲第9番”ラズモフスキー第3番”」、③ドヴォルザーク「弦楽四重奏曲第12番”アメリカ”」。有名な弦楽四重奏曲を作曲年代順に並べたプログラムです。演奏は、ヴァイオリン=徳永二男(元N響首席)、漆原朝子、ヴィオラ=川崎和憲(元N響首席)、チェロ=毛利伯郎(読響首席)です

これは都民芸術フェスティバルの一環として開かれたものです。プログラムは①ハイドン「弦楽四重奏曲第67番”ひばり”」、②ベートーヴェン「弦楽四重奏曲第9番”ラズモフスキー第3番”」、③ドヴォルザーク「弦楽四重奏曲第12番”アメリカ”」。有名な弦楽四重奏曲を作曲年代順に並べたプログラムです。演奏は、ヴァイオリン=徳永二男(元N響首席)、漆原朝子、ヴィオラ=川崎和憲(元N響首席)、チェロ=毛利伯郎(読響首席)です

自席はR列28番、センターブロック後方の席です。会場は魅力のプログラムを反映してかほぼ満席です

1曲目のハイドン「弦楽四重奏曲第67番ニ長調」は「ひばり」という愛称で呼ばれています。第1楽章第1主題が、ひばりのさえずりを想わせることから付けられたようです 「交響曲の父」と呼ばれるハイドンは「弦楽四重奏曲の父」でもありました。ソナタ形式の導入、4楽章形態の確立はハイドンの功績です

「交響曲の父」と呼ばれるハイドンは「弦楽四重奏曲の父」でもありました。ソナタ形式の導入、4楽章形態の確立はハイドンの功績です

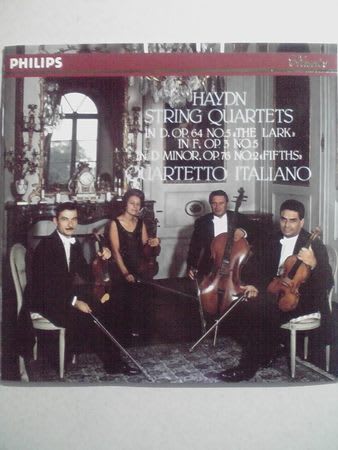

数あるハイドンの弦楽四重奏曲の中でも、私はこの「ひばり」が一番大好きです それは「イタリア弦楽四重奏団」の演奏と切り離せません。この曲に関する限り、彼らの演奏がベストだと思っています

それは「イタリア弦楽四重奏団」の演奏と切り離せません。この曲に関する限り、彼らの演奏がベストだと思っています

拍手の中、演奏者の登場です。向かって左から徳永、パープル色のドレス・漆原、毛利、川崎という態勢を採ります 第1楽章「アレグロ・モデラート」が始まります。何かちょっと違和感があります

第1楽章「アレグロ・モデラート」が始まります。何かちょっと違和感があります 原因ははっきりしています。私の頭の中にはイタリア弦楽四重奏団の演奏が理想の姿として確立しているので、どうしても、それを基準に”比べて”しまうのです

原因ははっきりしています。私の頭の中にはイタリア弦楽四重奏団の演奏が理想の姿として確立しているので、どうしても、それを基準に”比べて”しまうのです こういう聴き方が一番良くない(偏見を持って聴く)ことは分かっているつもりですが、どうしてもそうなってしまうのです

こういう聴き方が一番良くない(偏見を持って聴く)ことは分かっているつもりですが、どうしてもそうなってしまうのです 頭の中で「ひばり=イタリアSQ」の等式が出来上がってしまっているのです

頭の中で「ひばり=イタリアSQ」の等式が出来上がってしまっているのです

何とか、耳に聴こえてくる演奏だけに集中して、やっと第4楽章で純粋に曲を楽しめるようになりました 忘れられない名演奏というのは、ある意味困ったものです

忘れられない名演奏というのは、ある意味困ったものです

2曲目はベートーヴェン「弦楽四重奏曲第9番ハ長調」ですが、「ラズモフスキー第3番」の愛称で呼ばれています。ベートーヴェンは1806年に3つの弦楽四重奏曲を作曲しました。これは当時ウィーンに駐在していたロシア大使のラズモフスキー伯爵に献呈されたことに由来しています

この曲の第1楽章冒頭の長大な序奏を聴いていると、混沌とした中からやっと明確な主題が現われてくるモーツアルトの「不協和音クァルテット」の冒頭部分を想い起こします 第2楽章の冒頭はチェロの強いピチカートが印象に残ります。第3楽章メヌエットから第4楽章アレグロ・モルトへは切れ目なく演奏されます

第2楽章の冒頭はチェロの強いピチカートが印象に残ります。第3楽章メヌエットから第4楽章アレグロ・モルトへは切れ目なく演奏されます この第4楽章こそ、この曲の最も魅力的な楽章です。ヴィオラ→第2ヴァイオリン→チェロ→第1ヴァイオリンと繋がる「フーガ」の推進力をどのように表現したらよいのか

この第4楽章こそ、この曲の最も魅力的な楽章です。ヴィオラ→第2ヴァイオリン→チェロ→第1ヴァイオリンと繋がる「フーガ」の推進力をどのように表現したらよいのか どんどん新しいエネルギーが生まれて来るような力強さを感じます。これぞベートーヴェンと言いたくなります

どんどん新しいエネルギーが生まれて来るような力強さを感じます。これぞベートーヴェンと言いたくなります

休憩後はドヴォルザーク「弦楽四重奏曲第12番」ですが、「アメリカ」の愛称で呼ばれています 彼は1892年から約3年間ニューヨークのナショナル音楽院の院長として招かれ、現地に滞在しましたが、その時に有名な「新世界交響曲」とともに書いたのが、この第12番の「アメリカ」だったのです

彼は1892年から約3年間ニューヨークのナショナル音楽院の院長として招かれ、現地に滞在しましたが、その時に有名な「新世界交響曲」とともに書いたのが、この第12番の「アメリカ」だったのです

この曲の中で一番有名なのは第2楽章「レント」の哀愁を湛えた曲想です ドヴォルザークは故郷が恋しかったに違いありません。これは徳永のヴァイオリンが光りました

ドヴォルザークは故郷が恋しかったに違いありません。これは徳永のヴァイオリンが光りました

拍手に応え、アンコールとしてハイドン「皇帝クァルテット」~第2楽章を演奏しました この曲は現在のドイツ国家になっています。この演奏が一番良かったと思います

この曲は現在のドイツ国家になっています。この演奏が一番良かったと思います ある意味、彼らはこの曲をアンコールすべきではなかったといえます。本来のプログラムがかすんでしまうからです

ある意味、彼らはこの曲をアンコールすべきではなかったといえます。本来のプログラムがかすんでしまうからです あるいは「ひばり」に代えて「皇帝クァルテット」をプログラムに入れるべきだったかも知れません。それ程、素晴らしい演奏だったということです

あるいは「ひばり」に代えて「皇帝クァルテット」をプログラムに入れるべきだったかも知れません。それ程、素晴らしい演奏だったということです

帰らない聴衆を前にして、2曲目のアンコールとして「ひばり」の最終楽章のフィナーレを超高速で演奏し拍手喝さいを浴びました