31日(木)。信じられないことに、7月も今日で終わりです。暑い暑いと言っていたのに、これからが夏本番の猛暑なのですね 誰だよ、今年の夏は冷夏になるって言ってた奴は

誰だよ、今年の夏は冷夏になるって言ってた奴は

閑話休題

閑話休題

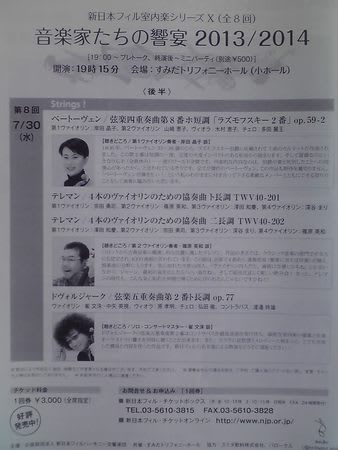

昨夕、すみだトリフォ二―ホール(小)で新日本フィルの今期最後の室内楽シリーズを聴きました プログラムは①ベートーヴェン「弦楽四重奏曲第8番”ラズモフスキー第2番”」、②テレマン「4つのヴァイオリンのための協奏曲ト長調」、③同「同ニ長調」、④ドヴォルザーク「弦楽五重奏曲第2番」です

プログラムは①ベートーヴェン「弦楽四重奏曲第8番”ラズモフスキー第2番”」、②テレマン「4つのヴァイオリンのための協奏曲ト長調」、③同「同ニ長調」、④ドヴォルザーク「弦楽五重奏曲第2番」です

いつものように、公演前にコントラバス奏者の村松裕子さんのプレ・トークがありました 驚くべきことに、村松さんは弦楽四重奏曲などロクに聴いたことがなかったそうで、プレ・トークを担当するようになってしっかり聴くようになったとのこと

驚くべきことに、村松さんは弦楽四重奏曲などロクに聴いたことがなかったそうで、プレ・トークを担当するようになってしっかり聴くようになったとのこと 村松さんはこの日の演奏曲目を解説してくれましたが、3曲目のドヴォルザークの解説の時、「ドヴォルザークは列車が大好きで、例えば交響曲第9番”新世界より”の第4楽章の冒頭部分なんかは汽車が走り出すところのように聴こえませんか?」と言って、メロディーを口ずさみました

村松さんはこの日の演奏曲目を解説してくれましたが、3曲目のドヴォルザークの解説の時、「ドヴォルザークは列車が大好きで、例えば交響曲第9番”新世界より”の第4楽章の冒頭部分なんかは汽車が走り出すところのように聴こえませんか?」と言って、メロディーを口ずさみました たしかに汽車が走り出す時の様子が目に浮かびます

たしかに汽車が走り出す時の様子が目に浮かびます この日は今シーズン最後の室内楽コンサートですが、次年度は10月スタートと思いきや来年4月スタートだそうです。ずい分間が空きますね

この日は今シーズン最後の室内楽コンサートですが、次年度は10月スタートと思いきや来年4月スタートだそうです。ずい分間が空きますね

1曲目のベートーヴェン「弦楽四重奏曲第8番ホ短調」は「ラズモフスキー第2番」と呼ばれています。1806年、ラズモフスキー伯爵に依頼されて作曲された3曲の弦楽四重奏曲のうち2番目の曲です 演奏は、第1ヴァイオリン=岸田晶子、第2ヴァイオリン=山恵子、ヴィオラ=木村恵子、チェロ=多田麗王というメンバーです。プログラムの解説によると「ベートーヴェンが弾きたい!」という若き岸田さんが他のメンバーを拝み倒して演奏に漕ぎつけたのが真相のようです

演奏は、第1ヴァイオリン=岸田晶子、第2ヴァイオリン=山恵子、ヴィオラ=木村恵子、チェロ=多田麗王というメンバーです。プログラムの解説によると「ベートーヴェンが弾きたい!」という若き岸田さんが他のメンバーを拝み倒して演奏に漕ぎつけたのが真相のようです 何という無謀な、もとい、何というチャレンジ精神に溢れた行為でしょうか

何という無謀な、もとい、何というチャレンジ精神に溢れた行為でしょうか 若きチャレンジャーとその仲間に拍手を送ります

若きチャレンジャーとその仲間に拍手を送ります

2曲目はテレマンの「4本のヴァイオリンのための協奏曲ト長調」です。演奏は、第1ヴァイオリン=宗田勇司、第2ヴァイオリン=篠原英和、第3ヴァイオリン=澤田和慶、第4ヴァイオリン=深谷まりというメンバーです あとで明かされたことには、この役割分担は厳選なるくじ引きで決めたそうです

あとで明かされたことには、この役割分担は厳選なるくじ引きで決めたそうです

曲は主旋律を弾く主役が次々と交替していく”フーガ”で、曲想としてはほとんどヴィヴァルディに近いと思いました 親しみやすいメロディーで、流石はターヘルムジーク(食卓の音楽)をたくさん書いた作曲家だと思いました

親しみやすいメロディーで、流石はターヘルムジーク(食卓の音楽)をたくさん書いた作曲家だと思いました 演奏者はいかにも”仲良し4人組”といった感じで、見事なアンサンブルでした

演奏者はいかにも”仲良し4人組”といった感じで、見事なアンサンブルでした

次のニ長調の4本のヴァイオリン協奏曲も、ヴィヴァルディに近い曲想で、親しみやすいメロディーでした 第4楽章が終わった後の4人の「やったー

第4楽章が終わった後の4人の「やったー あとは楽しい打ち上げだー

あとは楽しい打ち上げだー 」という開放感に満ちた顔が印象的でした

」という開放感に満ちた顔が印象的でした 練習時間と反省会と称する飲み会と、どちらが長かったのでしょうか。真実を知るのは4人のみです

練習時間と反省会と称する飲み会と、どちらが長かったのでしょうか。真実を知るのは4人のみです

休憩後はドヴォルザークの「弦楽五重奏曲第2番ト長調」です。第1ヴァイオリン=チェ・ムンス、第2ヴァイオリン=中矢英視、ヴィオラ=原孝明、チェロ=弘田徹、コントラバス=渡邉玲雄というメンバーです

プログラムの曲目紹介欄にチェロの広田徹さんが的確なコメントを寄せています

「この曲が大好きな方がいらっしゃったらゴメンナサイ。『なるほど、普段あまり演奏されない訳だ』と思わせるくらい、ツマラナくて地味で土臭くて、それでいてアンサンブルがめちゃくちゃ難しい曲です。『いかに面白く聴かせられるか』というのが、聴きどころでしょうか 」

」

私はこういう正直なコメント大好きです

第1楽章から実に男っぽいというか、力強い演奏が展開されます 力づくでねじ伏せてやろうかと思わんばかりの迫力です。1曲目のベートーヴェンの演奏と比較すると、第1ヴァイオリンの実力の差が歴然としています。チェ氏はダテにコンマスをやっている訳ではありません

力づくでねじ伏せてやろうかと思わんばかりの迫力です。1曲目のベートーヴェンの演奏と比較すると、第1ヴァイオリンの実力の差が歴然としています。チェ氏はダテにコンマスをやっている訳ではありません そうかと思うと、第3楽章「ポコ・アンダンテ」では”男のロマンティシズム”とでも言うような音楽を語ります

そうかと思うと、第3楽章「ポコ・アンダンテ」では”男のロマンティシズム”とでも言うような音楽を語ります チェさんのほかに特にいいなと思ったのはヴィオラの原孝明さんとチェロの弘田徹さんです

チェさんのほかに特にいいなと思ったのはヴィオラの原孝明さんとチェロの弘田徹さんです その弘田さんがプログラムのコメント通り『いかに面白く聴かせられるか』をやってくれました

その弘田さんがプログラムのコメント通り『いかに面白く聴かせられるか』をやってくれました 第4楽章「フィナーレ」に入って間もなく、チェロから「ブチッ

第4楽章「フィナーレ」に入って間もなく、チェロから「ブチッ 」という音が聞こえました。次の瞬間、演奏がストップしました

」という音が聞こえました。次の瞬間、演奏がストップしました そう、チェロの弦が切れたのです

そう、チェロの弦が切れたのです 他の4人はステージ上で凍り付いています。あとで聞いたら、舞台袖でも他のメンバーが凍り付いていたそうです。広田さんは舞台袖に引っ込み、楽器を直してから再び登場しましたが、その時、会場から拍手が起こりました

他の4人はステージ上で凍り付いています。あとで聞いたら、舞台袖でも他のメンバーが凍り付いていたそうです。広田さんは舞台袖に引っ込み、楽器を直してから再び登場しましたが、その時、会場から拍手が起こりました 私も思いきり拍手しました。これだから生演奏は止められないのです

私も思いきり拍手しました。これだから生演奏は止められないのです 一期一会です。CDではこんな経験は出来ません。彼が戻って第4楽章を冒頭から演奏し直しましたが、それはそれは白熱した演奏でした

一期一会です。CDではこんな経験は出来ません。彼が戻って第4楽章を冒頭から演奏し直しましたが、それはそれは白熱した演奏でした

実は私も弘田さんが書かれていたように、この曲は「ツマラナくて地味で土臭い」と思っていたのですが、彼らの演奏で聴いてみたら、名曲に聴こえました こういうのは演奏が優れている証拠なのです。実にいい演奏でした

こういうのは演奏が優れている証拠なのです。実にいい演奏でした

会場一杯の拍手に5人はアンコールを演奏しました。出だしで「ああ、モーツアルトのアイネ・クライネね 」と思っていると、別の曲が混じってきて、そのうち”汽笛一声新橋の・・・”が出てきたり、終盤には”ほたるの光”が出てきたりと、昔「フックト・オン・バッハ」というバッハの有名な音楽がメドレーで出てくる音楽が流行りましたが、あんな感じの曲でした

」と思っていると、別の曲が混じってきて、そのうち”汽笛一声新橋の・・・”が出てきたり、終盤には”ほたるの光”が出てきたりと、昔「フックト・オン・バッハ」というバッハの有名な音楽がメドレーで出てくる音楽が流行りましたが、あんな感じの曲でした あとで掲示で確かめるとドイツ語らしき言語で「テディ・ベア作曲マック・モーツアルトのアイネ・クライネ・・・・ムーンライト・・・・ミュージック」とありました。どうも、どこぞの日本人が編曲した”冗談音楽”のようです

あとで掲示で確かめるとドイツ語らしき言語で「テディ・ベア作曲マック・モーツアルトのアイネ・クライネ・・・・ムーンライト・・・・ミュージック」とありました。どうも、どこぞの日本人が編曲した”冗談音楽”のようです だって、テディ・ベアの”汽笛一声新橋の~”ですよ、奥さん

だって、テディ・ベアの”汽笛一声新橋の~”ですよ、奥さん

演奏終了後、アフター・トークがあり、村松さんの前任者・篠原英和さんが再度登場しました 村松さんが「篠原さん、お顔が赤いのは照明のせいですよね。すでにゼロ次会を始めてしまったわけではありませんよね?」と仕掛けると、真赤なお顔のトナカイさん、もとい、篠原さんは「演奏が終わったら、もう飲まずにいられない・・・・」と本音を吐いていました

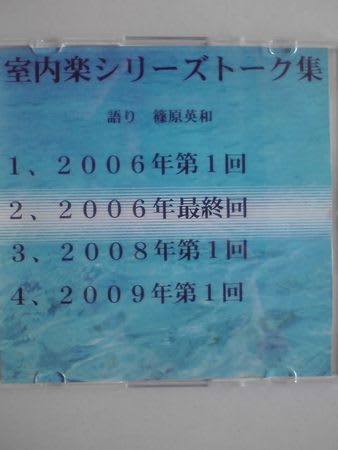

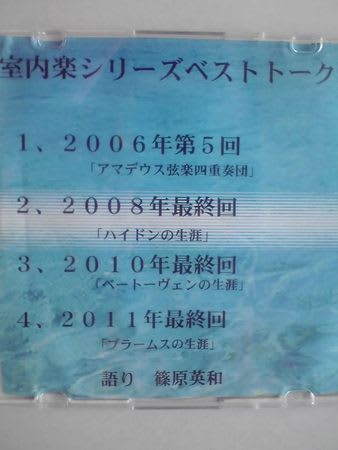

村松さんが「篠原さん、お顔が赤いのは照明のせいですよね。すでにゼロ次会を始めてしまったわけではありませんよね?」と仕掛けると、真赤なお顔のトナカイさん、もとい、篠原さんは「演奏が終わったら、もう飲まずにいられない・・・・」と本音を吐いていました 篠原さんは8年間もプレ・トークを担当されていたそうですが、村松さんが驚いていたのは「篠原さんは時計を持たずに、ぴったり15分間話をしていた」ということです

篠原さんは8年間もプレ・トークを担当されていたそうですが、村松さんが驚いていたのは「篠原さんは時計を持たずに、ぴったり15分間話をしていた」ということです 私が、それ以上に驚くのは「原稿をまったく見ないで人名、地名、年月日などを間違いなく紹介する天才的なトーク」です

私が、それ以上に驚くのは「原稿をまったく見ないで人名、地名、年月日などを間違いなく紹介する天才的なトーク」です

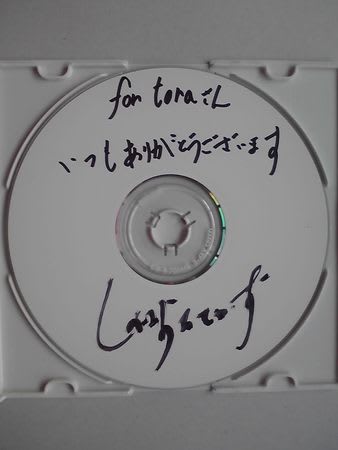

その貴重な記録を、2012年8月と同10月のワンコイン・パーティーの席上、篠原さんからCDーROMの形で2枚いただきました いずれも篠原さんの名調子を聞くことが出来ます。この2枚は私の宝物です

いずれも篠原さんの名調子を聞くことが出来ます。この2枚は私の宝物です

多分、プーランクか誰かフランスの作曲家による曲なのですが分かりません。コンサート・ホールでのトークは会場の残響時間を考慮に入れてゆっくりと話さなければならないことを理解してほしいと思います

多分、プーランクか誰かフランスの作曲家による曲なのですが分かりません。コンサート・ホールでのトークは会場の残響時間を考慮に入れてゆっくりと話さなければならないことを理解してほしいと思います

弦楽合奏によるモーツアルト「ディヴェルティメントK.136」の第1楽章と第3楽章でした。また席に戻って聴こうかと思ったのですが、隣席の高齢者が足が不自由で、出たり入ったりすると迷惑がかかるので、ロビーのモニター・テレビを観て我慢しました

弦楽合奏によるモーツアルト「ディヴェルティメントK.136」の第1楽章と第3楽章でした。また席に戻って聴こうかと思ったのですが、隣席の高齢者が足が不自由で、出たり入ったりすると迷惑がかかるので、ロビーのモニター・テレビを観て我慢しました こういうのも、あらかじめ「2曲演奏します」とひと言アナウンスしてくれていれば席に座って待っていられたのです

こういうのも、あらかじめ「2曲演奏します」とひと言アナウンスしてくれていれば席に座って待っていられたのです

第1楽章終了後、フライングの拍手が起こりました

第1楽章終了後、フライングの拍手が起こりました

ポール・アダムは1958年イギリス生まれ。1993年に文壇デビューしました

ポール・アダムは1958年イギリス生まれ。1993年に文壇デビューしました

」と叫んでいるようで、聴いている方は「お手並み拝見」と楽しみましたが、吹いている方は「地獄の黙示録」だったに違いありません

」と叫んでいるようで、聴いている方は「お手並み拝見」と楽しみましたが、吹いている方は「地獄の黙示録」だったに違いありません

文化省の副局長は『200万~300万元(3300万~5000万円)の大金をかけて文化交流の”成果”を得ようとするのでは納税者に対し筋が立たない。中国の芸術的尊厳も損なう』と批判した

文化省の副局長は『200万~300万元(3300万~5000万円)の大金をかけて文化交流の”成果”を得ようとするのでは納税者に対し筋が立たない。中国の芸術的尊厳も損なう』と批判した 」

」

テレビで、同社の従業員が床に落ちたひき肉を拾って元に戻すシーンや、従業員の「これを食べたって死にはしないよ」という発言を放映していましたが、あんな不衛生な処理を日常的にやっているかと思うと、”中国”というだけで食べる気がしなくなります

テレビで、同社の従業員が床に落ちたひき肉を拾って元に戻すシーンや、従業員の「これを食べたって死にはしないよ」という発言を放映していましたが、あんな不衛生な処理を日常的にやっているかと思うと、”中国”というだけで食べる気がしなくなります 中国では「あれは一部の特定の業者がやっているに過ぎない」と言うかもしれませんが、人々はそうは見ません。「一事が万事」です

中国では「あれは一部の特定の業者がやっているに過ぎない」と言うかもしれませんが、人々はそうは見ません。「一事が万事」です この作品に”してやられた”ため、「春から夏、やがて冬」を読み、そして「そして名探偵は生まれた」を読むに至ったわけです

この作品に”してやられた”ため、「春から夏、やがて冬」を読み、そして「そして名探偵は生まれた」を読むに至ったわけです

覚えていない間に1升を空けていた・・・談志一升の不覚とか言っちゃって

覚えていない間に1升を空けていた・・・談志一升の不覚とか言っちゃって キ―ンさんは今春、米国を3週間旅をして、ニューヨークのメトロポリタン歌劇場(MET)ではオペラを3度観たそうです

キ―ンさんは今春、米国を3週間旅をして、ニューヨークのメトロポリタン歌劇場(MET)ではオペラを3度観たそうです

ケン・ラッセルの映画「マーラー」(1974年)では、湖の畔の作曲小屋が爆発炎上するシーンでその咆哮する音楽を流していました。あれは音と映像による見事な悲劇と絶望の象徴でした

ケン・ラッセルの映画「マーラー」(1974年)では、湖の畔の作曲小屋が爆発炎上するシーンでその咆哮する音楽を流していました。あれは音と映像による見事な悲劇と絶望の象徴でした