阪急武庫之荘駅の北側にあるギャラリーのオーナーから、繕いの依頼がありました。

受け渡しが面倒なので、複数作品でとお願いしていたので、久しぶりの依頼でなんと5点も。

しかも、いつもそうですが、金の丸粉を使ってとの依頼です。

手間と金額、相当なものになりそうですね。

金繕いのPRポスターなどを一新しました。

私の陶芸のプレハブ工房の壁面です。

金繕いがとても人気が出ていると新聞などで報道されていますが、川西のパレットの教室はとても好評ですが、地元尼崎では、皆さんの反応はいまいちなんです。

最近、金繕いでいろいろと活躍してとても収入を得ている人が、脱税していて、億を超える金額を追徴されたとの新聞記事を読みました。

すごい人がおられるのですね。

私は、ほぼボランティアで、とても安価で修復してあげていますのですがね。

新しいポスターなどです。

右側のものは最近作り替えておいたものです。

陶板皿は、立杭の若手作家の丹文窯の大西雅文さんから頂いたものです。

「金繕いの例」の写真も相当傷んでいたので作り変えました。

ご近所の方からの繕いの依頼です。

これまでもいくつか繕ってあげています。

今回はこの2点です。

ビアカップは口のあたりが割れてしまっています。

小皿も1カ所欠けていて、破片も少し無くなっていますね。

さあ、スタートです。

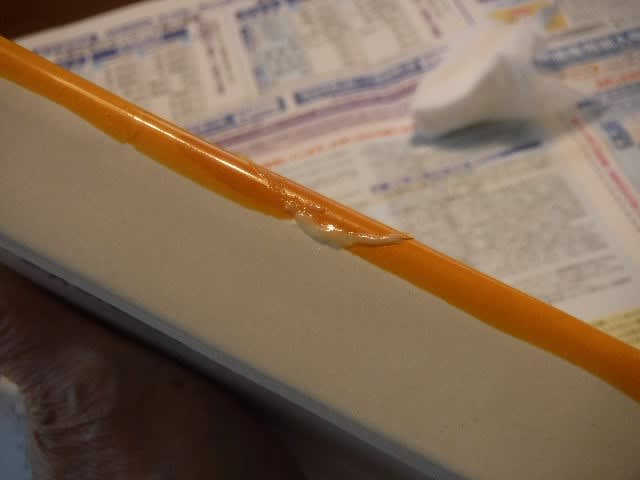

ベースの修復は簡易法で接着剤を利用して。

今回は30分で硬化開始のもので。

地の子や強力粉を混ぜて。

硬化するまでの面倒見が大切です。

そして、翌日以降に水ペーパーなどで整形して。

こんな仕上がりです。

この後もしっかり乾燥させて。

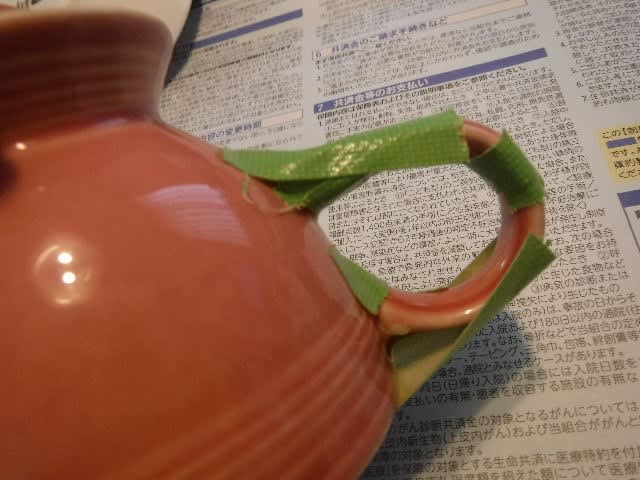

そして、黒艶漆の処理です。

金属粉は、錫紛(金色っぽいもの)を蒔いて。

その後、しっかりと漆の乾燥です。

底に水を含ませた新聞紙をひいています。

ホットカーペットの上で、3、4日かけて漆を乾燥させて。

さあ、出来上がりました。

仕上げは真綿で磨いています。

生漆でベースを修復するのはとても時間がかかりますので、簡易法で。

そして、金粉はとても高価なので、錫粉で。

特別に希望があれば別ですが、これで、安く修復してあげられます。

2点の徳利の繕いの続きです。

弁柄漆に金の丸粉(3号)を蒔いて、湿気のある容器の中で2、3日かけて漆をしっかりと乾燥させます。

その後、生漆をテレビンでうんと薄めたもので粉固めの処理です。

消し粉などでは、この処理は必要ありません。

この操作を3回繰り返して。