先日の千代木園での陶芸教室で、繕い品を依頼されました。

この作品は高台部分に少し亀裂がありました。

器を温めてアラルダイトを注入します。

こちらの器は底の部分にひびが入っていました。

制作時に底の締め方が足らなかったのでしょうね。よくあることです。

同様に器を熱い位に温めて、アラルダイトを注入です。

器を温めるのには、ドライヤーやトーチ、それから電子レンジもとても便利です。

この後、綺麗に余分な接着剤をふき取って。

接着剤の乾燥後は全く水漏れが無くなりました。

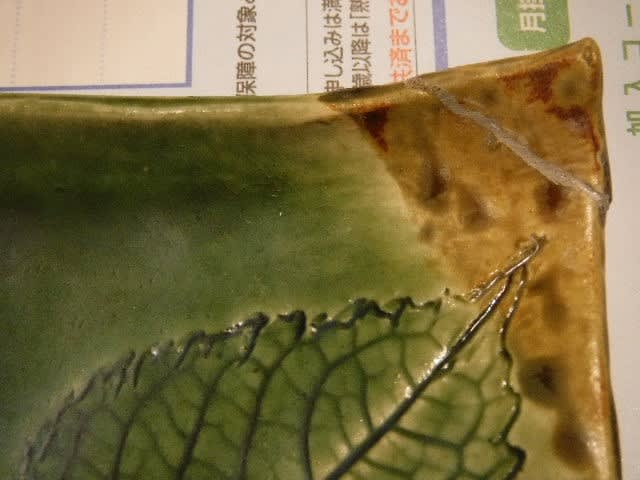

もう一つの小皿。

何かの接着剤を使った後がありますので、鍋の中で強くボイルして接着剤を除去して。

アラルダイトと地の粉を使っての接着です。

接着後は、上から本漆の白を塗って。

白漆は象牙色に変色していきますので、この部分にはピッタリでしょうね。

そして、2、3日後に3点とも完成です。

この小皿の修復部分も白漆の色が濃くなりつつあって、いい感じですね。

陶芸の指導だけではなく、金繕いの手法にも少しずつ関心を持っていただくメンバーが出てきて、これからの展開も楽しみですね。

こういった簡単な手法だったら、陶芸の合間に教えてあげたいですね。