次の繕いの依頼は、少し前に繕いをする機会があった方の知り合いの方からの依頼です。

磁器が二点、どちらも欠けた部分があります。

こんな状態です。

この湯呑み、持ちやすい形ですね。

アップで。

もう一点はドイツ製の磁器。

面白い形ですね。

アップで。

宅配便で届いたので、ご本人と連絡を取って、どんなふうに仕上げるかの相談をして。

金彩などを使っていないので、銀粉で仕上げることをお勧めして。

金粉は高価ですね(銀粉の15倍程度)。

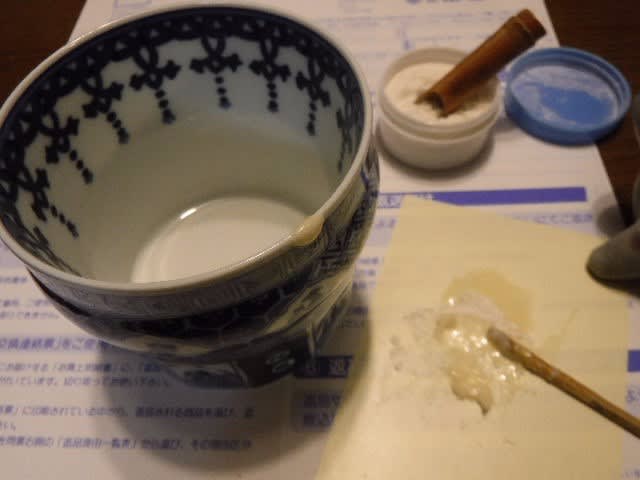

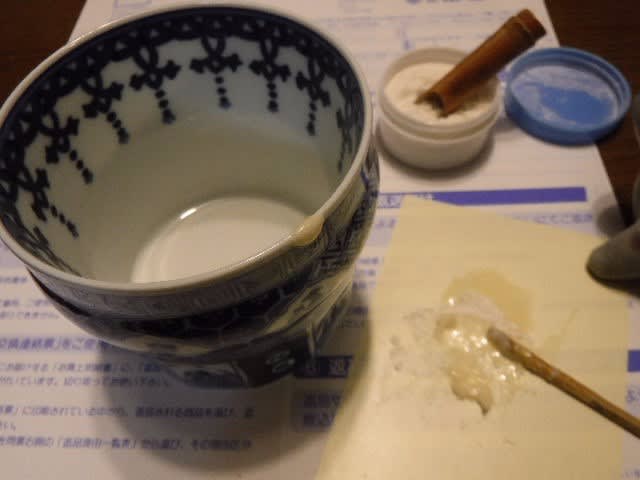

さあ、スタートです。

どちらも磁器ですので、アラルダイトに強力粉を混ぜてベースの補修です。

乾燥途中に手入れをしながら、こんな風に翌日に整形です。

次の工程は、黒艶漆を塗って、銀粉(丸粉3号)をしっかりと蒔いて。

この様に漆に銀粉をたっぷりと沈めます。

この後は漆の乾燥です。

器が少し大きいので、こんな風にビニール袋をかぶせて。

中には濡らした手拭きが入れてあります。

漆職人ではありませんので、ムロなどを持っていないので、こんな方法で漆を乾燥させます。

2日ほどして、次は粉固めの処理です。

生漆をほんの少し取って、テレピンで薄めたものを塗って、また乾燥です。

ビニール袋の中で1日。

それを2回繰り返しました。

そして、いよいよ最終工程です。

水ペーパー(2000番)で表面を整えて、そのあと木綿でしっかりと磨いて、最後は鯛の牙で磨いて仕上げです。

完成です。

ベースに黒艶漆を塗る前に、もう少し平らに整形しておくべきでしたかね。しっかりと手入れしたつもりですのに。

漆を塗った時に、少し表面にでこぼこができるのですね。

少し黒艶漆を薄めて使った方がいいのかなとも思いますが、この方が丈夫な仕上がりになります。

銀粉を蒔いてからの仕上げの段階で初めて、そういったことが見えてきますね。

今日は早起きでした。

さあ、早速にお届けしましよう。

磁器が二点、どちらも欠けた部分があります。

こんな状態です。

この湯呑み、持ちやすい形ですね。

アップで。

もう一点はドイツ製の磁器。

面白い形ですね。

アップで。

宅配便で届いたので、ご本人と連絡を取って、どんなふうに仕上げるかの相談をして。

金彩などを使っていないので、銀粉で仕上げることをお勧めして。

金粉は高価ですね(銀粉の15倍程度)。

さあ、スタートです。

どちらも磁器ですので、アラルダイトに強力粉を混ぜてベースの補修です。

乾燥途中に手入れをしながら、こんな風に翌日に整形です。

次の工程は、黒艶漆を塗って、銀粉(丸粉3号)をしっかりと蒔いて。

この様に漆に銀粉をたっぷりと沈めます。

この後は漆の乾燥です。

器が少し大きいので、こんな風にビニール袋をかぶせて。

中には濡らした手拭きが入れてあります。

漆職人ではありませんので、ムロなどを持っていないので、こんな方法で漆を乾燥させます。

2日ほどして、次は粉固めの処理です。

生漆をほんの少し取って、テレピンで薄めたものを塗って、また乾燥です。

ビニール袋の中で1日。

それを2回繰り返しました。

そして、いよいよ最終工程です。

水ペーパー(2000番)で表面を整えて、そのあと木綿でしっかりと磨いて、最後は鯛の牙で磨いて仕上げです。

完成です。

ベースに黒艶漆を塗る前に、もう少し平らに整形しておくべきでしたかね。しっかりと手入れしたつもりですのに。

漆を塗った時に、少し表面にでこぼこができるのですね。

少し黒艶漆を薄めて使った方がいいのかなとも思いますが、この方が丈夫な仕上がりになります。

銀粉を蒔いてからの仕上げの段階で初めて、そういったことが見えてきますね。

今日は早起きでした。

さあ、早速にお届けしましよう。