川西での金繕い教室の三日目、昨日の29日(月)の最終日の様子です。

参加者は7名。

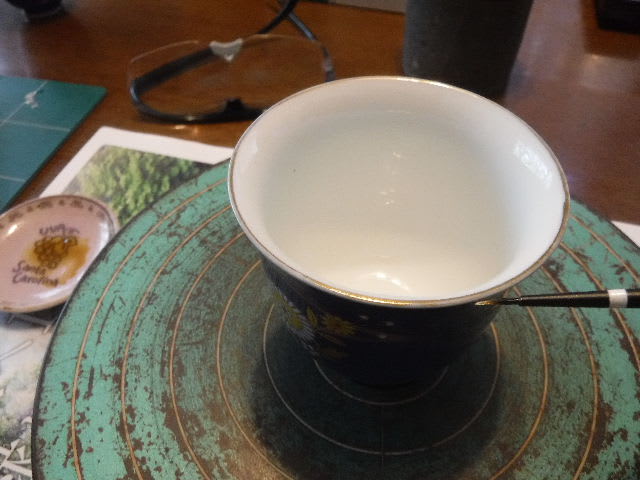

この方は家でベースの繕いを終えて、黒艶漆を塗っています。

とても細い面相筆を使ってひびの入った個所に。

この線引きは私がしないとと思ったのですが、この方イラストレーターの仕事もされているというので大丈夫でした。

とても綺麗な線を引かれています。

それにしてもたくさんの繕い品をお持ちになっておられます。

この後、銀と金の丸粉を蒔いて。

最後の磨きの工程は、3日以上のちに自宅でしてもらいます。

金粉でも、正味の材料費が安いと判って、赤いカップにくわえてラーメン鉢まで金を蒔かれました。

画廊シャノワールのオーナーの佐野さんの作品。

すでにマグカップの作品は磨き終えて終了。

個展で画廊を使われている川西の鍛冶ゆう子さんの作品がよみがえって大喜びです。

今回もあれこれ忙しすぎて、出来上がった作品をほとんど撮れていません。

今回気が付いたことは、人数と繕いの作品が多かったので、ベース作りの仕上がりの最終チェックがほとんどできていないので、繕い部分がかなりデコボコしていることです。

口頭では、「目で見てではなく触ってみて、周りと違和感がないようにまで」と注意したのですが。

それと、漆の塗り方も①濃淡の違いが無いようにフラットに、②塗り際を丁寧に仕上げるといったも注意しないときれいな仕上がりにならないことを強調すべきでしたね。

でも、初めての体験としては、とても良かったのではないでしょうか。

必要な方には手持ちのアラルダイト、銀粉、それに地の粉をわけてあげました。

佐野さんには、いろいろとお世話になり有難うございます。

1回につきワンコインで、金繕いの教室に参加ができるというのは他にはないでしょうね。

繕いの技を広めたいという私の趣旨も皆さんに理解してもらえて良かったです。

この後ですが、まだ具体的なことは決まっていませんが、9月から月1回程度で、川西で金繕い教室を継続していこうということになっています。

参加者は7名。

この方は家でベースの繕いを終えて、黒艶漆を塗っています。

とても細い面相筆を使ってひびの入った個所に。

この線引きは私がしないとと思ったのですが、この方イラストレーターの仕事もされているというので大丈夫でした。

とても綺麗な線を引かれています。

それにしてもたくさんの繕い品をお持ちになっておられます。

この後、銀と金の丸粉を蒔いて。

最後の磨きの工程は、3日以上のちに自宅でしてもらいます。

金粉でも、正味の材料費が安いと判って、赤いカップにくわえてラーメン鉢まで金を蒔かれました。

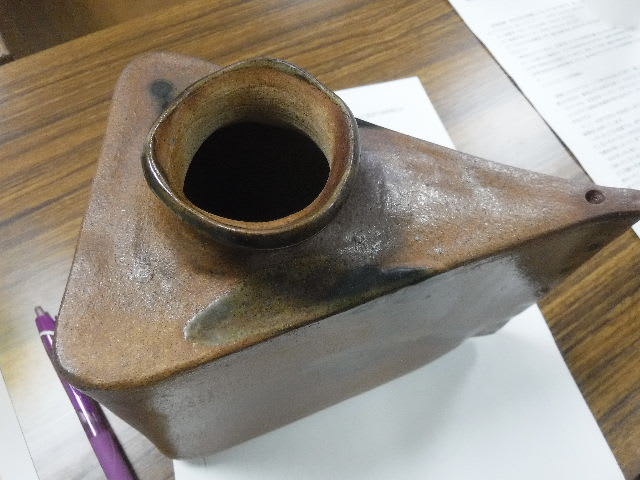

画廊シャノワールのオーナーの佐野さんの作品。

すでにマグカップの作品は磨き終えて終了。

個展で画廊を使われている川西の鍛冶ゆう子さんの作品がよみがえって大喜びです。

今回もあれこれ忙しすぎて、出来上がった作品をほとんど撮れていません。

今回気が付いたことは、人数と繕いの作品が多かったので、ベース作りの仕上がりの最終チェックがほとんどできていないので、繕い部分がかなりデコボコしていることです。

口頭では、「目で見てではなく触ってみて、周りと違和感がないようにまで」と注意したのですが。

それと、漆の塗り方も①濃淡の違いが無いようにフラットに、②塗り際を丁寧に仕上げるといったも注意しないときれいな仕上がりにならないことを強調すべきでしたね。

でも、初めての体験としては、とても良かったのではないでしょうか。

必要な方には手持ちのアラルダイト、銀粉、それに地の粉をわけてあげました。

佐野さんには、いろいろとお世話になり有難うございます。

1回につきワンコインで、金繕いの教室に参加ができるというのは他にはないでしょうね。

繕いの技を広めたいという私の趣旨も皆さんに理解してもらえて良かったです。

この後ですが、まだ具体的なことは決まっていませんが、9月から月1回程度で、川西で金繕い教室を継続していこうということになっています。