蓬川学習館(旧蓬川公民館)に展示してあった作品を入れ替え、持ち帰るときにいい加減な扱いをして大切な作品を壊してしまった。

車の座席に置いて、そのまま運んでも大丈夫だと思ってしまったのだ。

ブレーキを懸けた途端ガツンと。

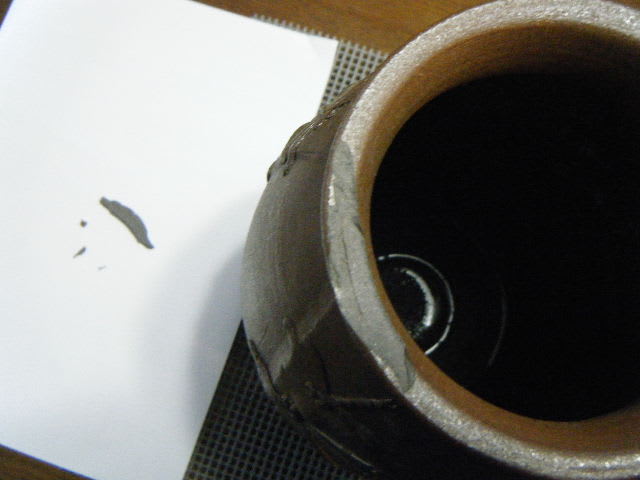

口の部分が欠けてしまった。

丁寧に車の中を点検して部品を回収。

破片を置くとこんな感じ。

これなら繕いは容易かな。

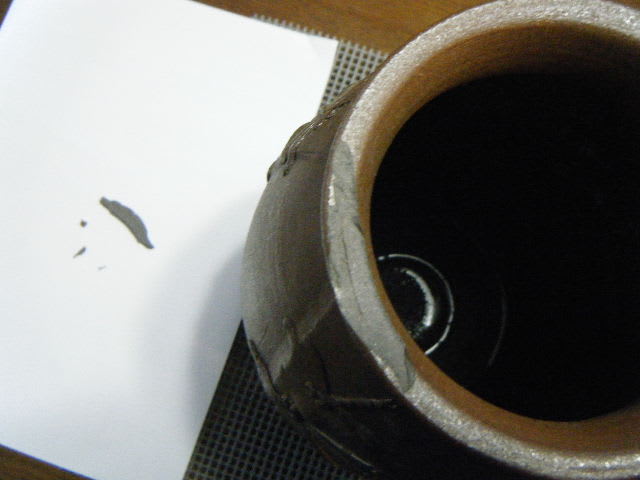

いつもの通りアラルダイトと地の粉でベースの繕い完了です。

そして、「新うるし」を使って色合わせで完了です。

ようく見ないと、欠けていたとは全くわかりません。

こんな場合、金や銀粉で蒔く必要はありません。

この作品の姿です。

丹波立杭焼の昨年秋の登り窯ワークショップでの作品です。

車の座席に置いて、そのまま運んでも大丈夫だと思ってしまったのだ。

ブレーキを懸けた途端ガツンと。

口の部分が欠けてしまった。

丁寧に車の中を点検して部品を回収。

破片を置くとこんな感じ。

これなら繕いは容易かな。

いつもの通りアラルダイトと地の粉でベースの繕い完了です。

そして、「新うるし」を使って色合わせで完了です。

ようく見ないと、欠けていたとは全くわかりません。

こんな場合、金や銀粉で蒔く必要はありません。

この作品の姿です。

丹波立杭焼の昨年秋の登り窯ワークショップでの作品です。