日曜日の立杭での会議の時に、ボランティア仲間から依頼があった可愛い小物の繕い。

飾ってあったのをお孫さんが壊してしまったらしい。

お孫さんが、とても気にしているとのこと。

右側の2本の脚が割れていました。

「簡単ですので、ご自分でなおしたら」といいましたが、「細かい作業なんで」と預かりました。

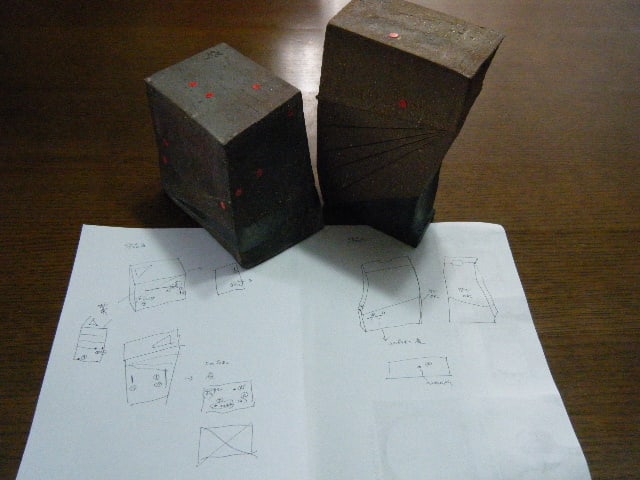

この段階は、アラルダイトで接着を終えて半日経って、すでにくっついた状態のものです。

一番端の脚がやはりズレています。

なかなかビッタリとは合わさらず、これでもかと何枚ものセロテープで固定したのですが。

裏側です。

このあと、はみ出たアラルダイトを除いて、隙間を更に充填します。

今度は速乾性のアラルダイトにアクリル絵の具で色合わせをして。

すぐに完成です。

可愛い作品ですね。

裏側も充填して。

今度の会議でお渡ししましょう。

いつも私のブログを見てくれているらしいので、まずは安心してください。

お孫さんにもよろしく。

飾ってあったのをお孫さんが壊してしまったらしい。

お孫さんが、とても気にしているとのこと。

右側の2本の脚が割れていました。

「簡単ですので、ご自分でなおしたら」といいましたが、「細かい作業なんで」と預かりました。

この段階は、アラルダイトで接着を終えて半日経って、すでにくっついた状態のものです。

一番端の脚がやはりズレています。

なかなかビッタリとは合わさらず、これでもかと何枚ものセロテープで固定したのですが。

裏側です。

このあと、はみ出たアラルダイトを除いて、隙間を更に充填します。

今度は速乾性のアラルダイトにアクリル絵の具で色合わせをして。

すぐに完成です。

可愛い作品ですね。

裏側も充填して。

今度の会議でお渡ししましょう。

いつも私のブログを見てくれているらしいので、まずは安心してください。

お孫さんにもよろしく。