大阪阪南市の著名な陶芸家さんからの追加の繕い依頼です。

今回は2点です。

白い部分が、釉薬の関係でほんの少し欠けたところです。

こちらも1か所。

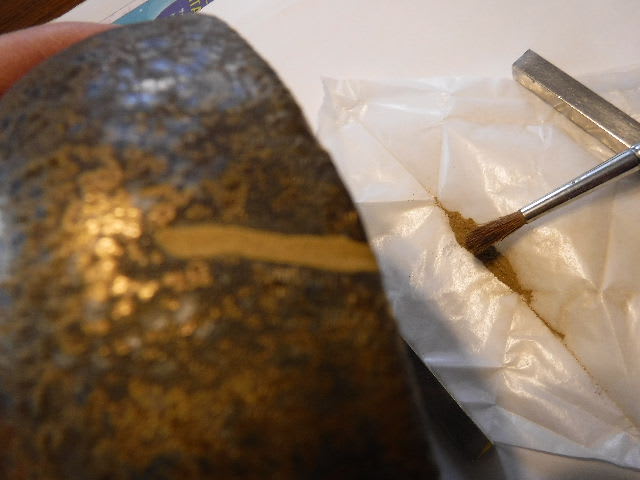

アラルダイトと地の粉で欠けた部分を埋めて。

ベースが固まった翌日に黒艶漆を塗って、金の丸粉(3号)を蒔きます。

こんな風に何度も金粉をタップリと蒔いて行きますので、劣化はありません。

欠けた部分以外の白い部分にも同じ処理をして見栄えを良くしておきました。

そして、ムロの中で乾燥させて、さらに粉固めの処理をして。

いよいよ最後の磨きの工程です。

木綿布でしっかりと磨いた後、鯛の牙で磨きます。

完成です。

こちらの作品は、欠けた部分以外も処理しています。

これらの作品は、こんな形の金彩釉のものです。

5月に個展が予定されていますので、早速送らせてもらいました。

今回は2点です。

白い部分が、釉薬の関係でほんの少し欠けたところです。

こちらも1か所。

アラルダイトと地の粉で欠けた部分を埋めて。

ベースが固まった翌日に黒艶漆を塗って、金の丸粉(3号)を蒔きます。

こんな風に何度も金粉をタップリと蒔いて行きますので、劣化はありません。

欠けた部分以外の白い部分にも同じ処理をして見栄えを良くしておきました。

そして、ムロの中で乾燥させて、さらに粉固めの処理をして。

いよいよ最後の磨きの工程です。

木綿布でしっかりと磨いた後、鯛の牙で磨きます。

完成です。

こちらの作品は、欠けた部分以外も処理しています。

これらの作品は、こんな形の金彩釉のものです。

5月に個展が予定されていますので、早速送らせてもらいました。