一昨日の金曜日に東大阪市まで出かけました。

次女のお婿さんの実家があり、その近くに土地を購入して家を新築して住む予定なので、長女の車で四人みんなでその場所を見に出かけたのでした。

実家で、ご両親とも語らってから、出かけて、鴻池新田駅から近くのなかなかいい土地でした。

そのあと、七人という大人数で、昼食でした。

「コトリ」というとてもかわいい感じのお店。

2階での食事でしたが、店内も古民家カフェーのようなとてもしゃれたいい雰囲気。

用事があるときは、この太鼓を使うのでしょうかね。

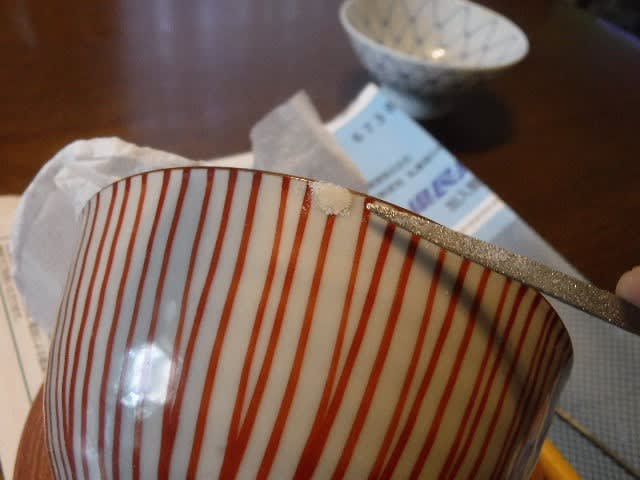

料理もとても美味しかったですが、器も良くて、その器に金繕いされたものが混じっていて、私には驚きでしたね。

器をとても大切に使っておられるのですね。

窓からは、史跡となっている鴻池新田会所が見れました。

それから、食事の後にコーヒーをいただいたのですが、シュガーポットの蓋にも金繕いが。

お店で、金繕いをしている食器を見ることはほとんどありませんでしたので、片付けに来られたご主人に、話しかけてしまいました。

金繕い、しかも金粉を使っているので、「高くつくでしょ、どちらで直してもらっているのですか」と尋ねると、なんとご自分で金繕いをされているとのこと。

これは驚きです。

詳しくお話をしたかったのですが、1、2階のお店で、お忙しい方ですので、ほんの少しだけ会話を楽しませてもらいました。

これから機会はよくあると思いますので、楽しみにしておきましょう。

お店を出て、こんな石碑が。

鴻池新田というのはよく知りませんので、帰宅後にネットで調べてみて。

東大阪市というところ、尼崎とよく似た町工場の多い町ぐらいの認識でしたが、鴻池家というのは、もともと伊丹の清酒の醸造家で、鴻池善右衛門という方が、この地で二百町歩あまりの新田開発を行って、江戸時代最大の財閥になったとのことです。

新田開発された土地の維持管理をするいろんな建物があったところが現在重要文化財になっているこの会所とのことです。

これから、いろいろと機会がありますので、この場所も楽しみにしておきましょう。

次女の新しい家の場所、駅に近くて大きなショッピングセンターをはじめとして、いろんなお店があって、とても住みやすいところのようです。

この日は、大阪に住んでいる長女の車で、大阪の街中ど真ん中を通ってのドライブ、道をよく知っているのに感心しましたね。

私には無理です。

JRでも便利なところなので、私や妻は鉄道利用でしょうね。