一昨日は、川西での金繕い教室の「器再楽(きさら)」の会でした。

新しい方も多かったので、手順として、ひび(にゅう)が入ったものの処理、ベースの繕い、そしてベースが出来たものの漆処理や金属粉で蒔く処理と工程を進めて見てもらいました。

昨日も大忙しでしたね。

この方の皿は前回1枚処理を終えていますが、その2枚目は私が進めて。

しっかりと接着して。

3枚目はご自分で。

皆さん、沢山持ってこられていますね。

この方は、陶芸をされている方で、蕎麦打ちもされています。

この技を習得して、陶芸仲間に伝えたいと意欲的です。

この大皿は前回に、プラスチック板をあてがって欠けた部分を修復してあげたのですが、この日指導する余裕がなくて、私が持ち帰ってベースを整える事にしました。

新しい小さな器の繕いはほんの少しの欠けですね。

木っ端みじんになった器も直します。

だいぶ上達しましたね。

この方には、漆を始め、金粉、銀粉なども分けてあげて、もう自分でかなりできるようになっていますね。

隣でギャラリーを運営されている佐野さん、修理途中の品物がどっさりとあります。

あまり時間が取れないので、なかなか進展しませんね。

この日の教室は2時間以内でしたので、大忙し。

最後の時間帯で、黒艶漆を塗って、必要なモノには錫粉を処理しました、

時間が無いので、黒漆を塗っただけで見栄えのいいものはそのままで。

そのあたりの様子は全く写真が撮れていませんね。

今回も忙しくて写真が十分には撮れないまま。

金繕いの技を完全に習得したいという熱心な方が4人ほどおられて、とても嬉しい教室ですね。

次回は7月11日(木)1時から3時間近くで。

会場は「パレット川西」です。

こんなお皿が3枚も。

このお皿の他の2枚は本人に任せて。

初参加の人の品物。

欠けた部分を復元するのに、湿布の貼り薬のプラスチック板がとても有効だというのを見てもらって驚いておられました。

次の行程は、ベースが出来上がったものの装飾です。

細い面相筆で黒艶漆を塗って。

修復した部分に細い線を施すのを見て、きれいな線だと感心してもらって。

そのあと錫粉を蒔いて。

漆を乾燥させれば、出来上がりですね。

同じ方の抹茶茶碗。

これまでベース作りや銀粉を蒔いて、粉固めは私が持ち帰って、今回はご自分で鯛の牙で磨いてもらいました。

綺麗に輝いて、終了ですね。

会場の「パレット」の前にギャラリーをお持ちの佐野さん、こんなに繕うものを持ってこられますが、ギャラリーを運営しながらですので、なかなか進展しません。

この日は、透明感のあるブルーの釉薬のワイングラスの二つに銀粉を施して、湯のみの欠けもベースを作って。

そして、この鍛冶ゆう子さんのお皿、娘さんのモノらしいですが、書けた部分のベースを繕って、黒艶漆を塗ったところで、これでいいやと。

2枚終了です。

他にもいろいろと繕い品があって、この日は1時間長めに部屋を借りていたのですが、3時間はあっという間に過ぎて。

初参加の3名の方達も、うんと楽しんでもらいましたね。

次回は6月27日(木)午後1時からですね。

猪名川町の大野山麓にある登り窯で焼いてもらった作品、少し温度が低い所だったのか発色が少し不満で。

もう一点、同じようなものと一緒に私の電気窯で再焼成して。

こんな風に色つやが良くなりました。

この2点、乾燥の時にトラブルがあって、底がこんな状態です。

さあ、繕い開始です。

アラルダイトと地の粉を混ぜたものを充填して。

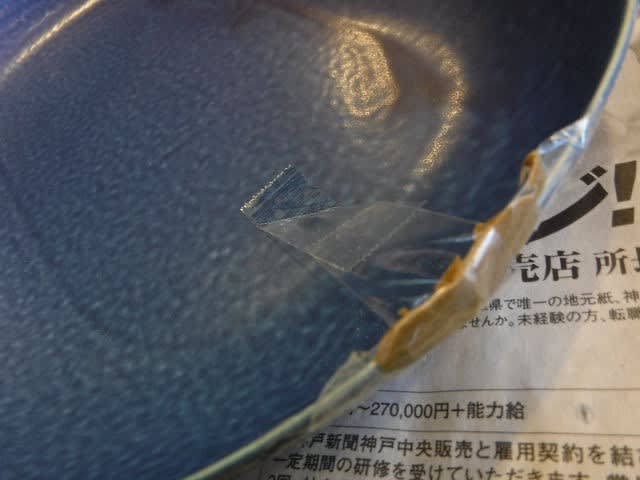

プラスチック板を貼りつけて。

もう一つも。

こんな状態で、接着剤を乾燥をさせて。

水漏れの有無を確認して。

1箇所、再調整して。

そして、繕い箇所をミニルーターで仕上げて。

次は黒艶漆です。

底の繕いですし、作品が黒泥土のものですから、黒艶漆を塗るだけで終了ですね。

その後、その一つにこんな風にドクダミの花を活けて。

昨夜です。