「総合センター塚口」の金繕い教室から持ち帰った繕い品の作業の続きです。

3点と家の小皿も。

ベースの修復を終えて、黒艶漆などを塗って、錫粉を蒔く作業です。

先ずは、この備前焼の花器です。

そして、楕円皿。

作業は表か裏から始めて、錫粉を蒔いた後、反対側に取り掛かります。

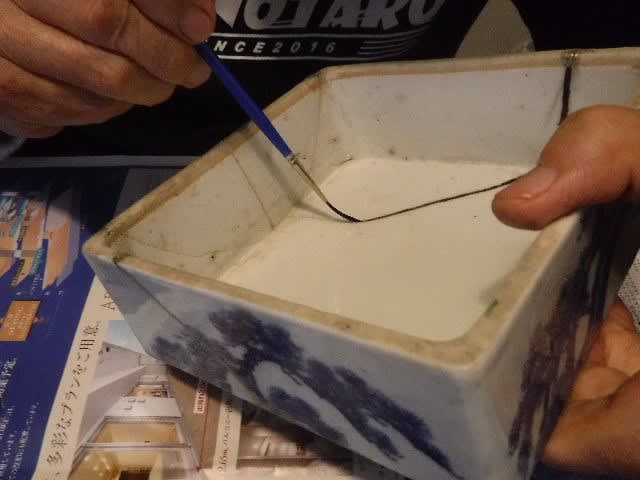

次は重箱です。

側面と裏側から。

次に錫粉を蒔き始めて。

今度は反対側。

この楕円皿、欠けた部分もたくさんあって。

次は重箱の内側。

そして錫粉ですね。

錫粉を蒔き終えたら、漆が乾燥するまで、2,3日置いて。

そして、繕い箇所をきれいにして完成です。

備前焼の花器は漆の処理だけの方が、いい仕上がりと判断して。

上の方のひびが入っていた箇所も、よく判るように漆を塗っておきました。

この3点、とても厄介なものばかりで、教室で作業する余裕は全くありませんでしたね。

持ち帰ったのは正解でしたね。

3回目の最終回は、明日に開催です。