三味線の繕いの2日目以降です。

翌日には接着剤が固まっているので、様子の確認です。

棹の部分、しっかりとくっついています。

ひびの入っていた部分も大丈夫ですね。

そして、欠けていた部分です。

整形しないといけません。

ところが裏側には十分接着剤が入っていませんでした。

それで追加の処理です。

この状態で、もう1日置いて。

固まった接着剤をカッターナイフで整形して、さらにヤスリがけ、水ペーパー掛けをして、こんな状態に。

ここまででしょうかね。

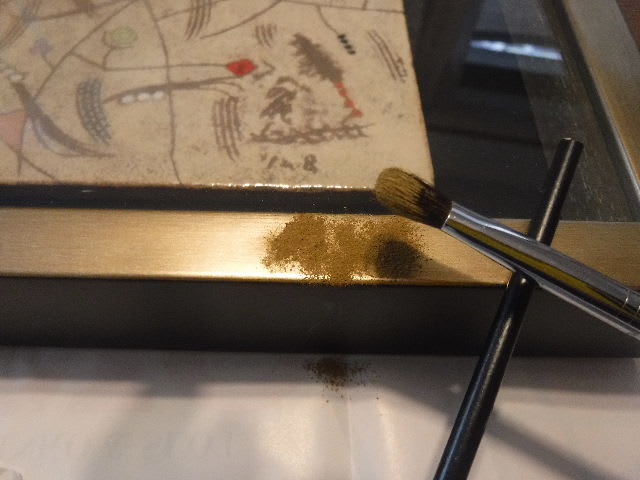

今回の仕上げの漆は、色の豊富な「新うるし」の濃茶で。

少し盛り上がっていますが、これ以上整えるのは難しいので、ここで終了ですね。

ところが棹の部分の接着、不覚にもズレが出来てしまっていて、たぶん太鼓の部分に入らないとのことでしたので、その部分をヤスリ掛けして仕上げています。

簡単な繕いだと思ったのですが、色々とありますね。

翌日には接着剤が固まっているので、様子の確認です。

棹の部分、しっかりとくっついています。

ひびの入っていた部分も大丈夫ですね。

そして、欠けていた部分です。

整形しないといけません。

ところが裏側には十分接着剤が入っていませんでした。

それで追加の処理です。

この状態で、もう1日置いて。

固まった接着剤をカッターナイフで整形して、さらにヤスリがけ、水ペーパー掛けをして、こんな状態に。

ここまででしょうかね。

今回の仕上げの漆は、色の豊富な「新うるし」の濃茶で。

少し盛り上がっていますが、これ以上整えるのは難しいので、ここで終了ですね。

ところが棹の部分の接着、不覚にもズレが出来てしまっていて、たぶん太鼓の部分に入らないとのことでしたので、その部分をヤスリ掛けして仕上げています。

簡単な繕いだと思ったのですが、色々とありますね。