土鍋蓋の繕いの続きです。

さあ、しっかりと接着できました。

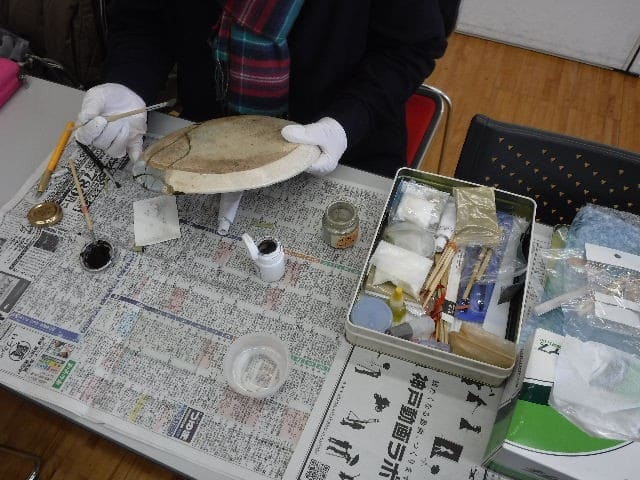

木曜日の川西パレットでの金繕い教室「器再楽」の様子の続きです。

皆さんの取り組んでいる様子です。

そろそろいろんな道具も用意されていますね。

さて、私も大急ぎで。

接着剤は急速硬化するものと普通のものとを用意して。

地の子と強力粉をまぜたものの2種類を用意して。

ガラス製のコップには、「新うるし」の本透明を塗って。

その上からゴールド色をした錫粉を蒔いて。

他のものもすべてこの錫粉ですね。漆は黒艶漆を塗っています。