先週の木曜日の川西パレットでの金繕い教室「器再楽」の様子です。

さあ、スタートです。

この日の参加者は7名。

今回も繕うものがたくさんありますね。

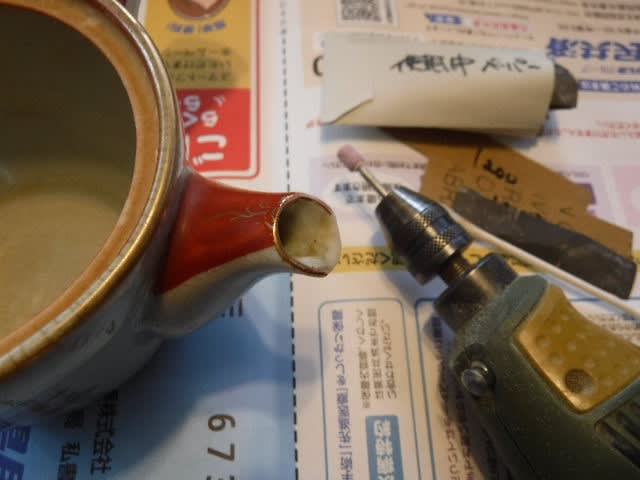

先ずはルーターで整形するものから。

そして、次はひび(にゅう)の入った部分に接着剤を注入することから。

この日持ち込まれたもので、ちょっと難しいなと思案した品物。

ガラス製品で、葉っぱが1枚大きく割れてしまっています。

その破片がないので。「うーん」と。

参加者がその様子を熱心に観てくれています。

結局、薄いプラスチック板をうまく利用して、接着剤を流し込みました。

こんな形で接着剤が固まるまで、いい姿勢を保持してあげてもらって。

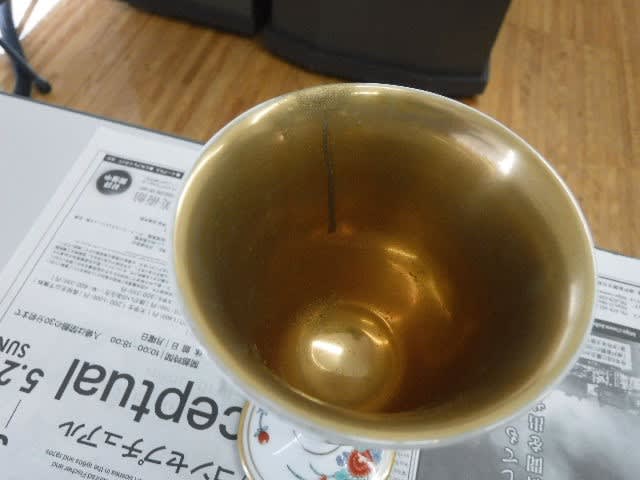

そして、前回までの品物の仕上げを。

口のあたりを磨きすぎたので、またゴールドの錫粉を蒔いて。

私は漆を面相筆で塗る作業で忙しくて。

参加メンバーに錫粉を蒔く作業をしていただいて。

この日もあっという間に3時間の教室が終わってしまいました。

参加されている皆さんの笑顔が、とても楽しそうでいいですね。

次回は、6月9日ですね。