昨日の川西パレットでの金繕い教室「器再楽」の様子です。

ベースの繕いをされたものを見せていただいて。

左側の花器でしょうか、黄色の印のついている部分を修復していますが、色合いからしてこのままでもいいかもねと私。

ご本人はこの後錫粉を蒔かれました。

ガラスの花器の修復は難しいですが、口の部分の欠けた部分、ベースを整えて、「新うるし」の本透明を使って仕上げる予定、だいぶ腕をあげられていますね。

これは欠けた口の部分とひびがあります。

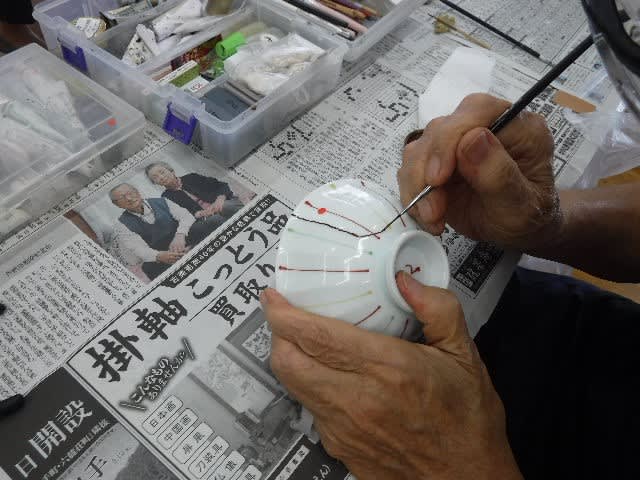

この茶碗、よく見るとほぼ全体にひびが入っていますね。

真っ二つに割れたものを張り付けたようです。

皆さん、細い線を引くのがまだできないようで、私の作業を観入っておられます。

漆の処理ほぼが終わりましたね。

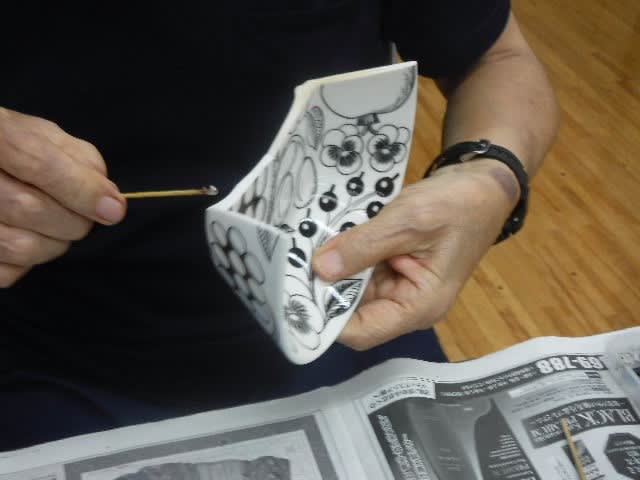

ご自分で作業されている様子です。

接着した部分にしっかりと漆を塗りこんで。

次回に別の漆を塗って金属粉を蒔く予定です。

この方は、新しい金の消粉をご自分でお持ちで、ガラスの花器の処理も終えられて。

さあ、私も金属粉を使う段階です。

漆を塗って20分ほど置いてからです。

まずは錫粉を蒔くカップから。

その後は、私も最近入手した新しい金の消粉を使って。

錫紛を蒔いたものと、新しい金の消粉を蒔いたものが大体出来上がりましたね。

この日は、ベースの仕上げをするものがほとんどなくて、比較的早く教室終了でしたね。

次回は3週間後の10月13日(木) ですね。