Web yoshy'sGarageへようこそ♪

管理人のヨッシーです。

2017年夏ツーリングの後編になります。

これからご紹介する内容は、

この夏のツーリング記を楽しんでお読み下さいとは

とても言い難いものであります。

しかし

これもヨッシーが2017年の夏に体験した

ツーリングの一部分であるのは事実でありますので、

宜しければお読み下さいm(_ _)m

「無くしてしまった物を取り戻したとしても、

この日に起こった出来事を

生涯忘れることはないのでしょう...。」

Day3

8月22日(火)am6:30-

(災害発生まで残り...12hours)

しとしとと雨の降るこの日。

本来の予定であれば、

一関より東北道を一気に北上し、

国道279号線==国道338号線を陸奥湾沿いに大間埼を目指し、

大間埼から国道279号線で尻屋崎を巡り南下、

六ヶ所村を経由し三沢から十和田へという予定でしたが...。

昨晩、

ツーリングマップと天気予報との睨めっこを繰り返し、

悩みに悩んで選択した(決めた)ルートは、

一関より国道343号線にでて陸前高田に入り

陸中海岸沿を釜石・宮古・久慈と抜け、

十和田入りするという行程。

WeatherNewsでは翌日の23日(水)からは

青森県(むつ地方)は晴れの予報でしたので、

翌日の下北半島(大間埼・尻屋埼)の晴れを楽しみにしながら

陸前高田へと走りだした。

ロングツーリングに雨は付きもの。

タイヤもMICHELIN-PILOTROAD3。

雨天走行であっても

安心してアクセルを開けていけると感じられる物なので、

快適に陸前高田に向かい走ることができました。

(注:タイヤ性能の感じ方は個人差があります)

『東日本大震災により

今も不便を余儀なくされている被災者の皆様、

震災によって心や身体に傷を負ったすべての皆様に

心よりお見舞い申し上げます。』

この地にやっとやっと戻ること...叶いました。

あの日あの時に訪れた場所とは

大きく変わってしまいましたが...。

震災より6年の時間(とき)が流れたいま、

私にできることはただ...

愛車のバイザーに

『頑張ろう!日本』ステッカーを貼り付けて

オートバイで旅をし、

現状をブログでお見せするのみ。

被災された方々に寄せる思いや考え方は人それぞれ。

『こころに秘めたる思い』は

この様な場所で語るものではありませんので、

私には私の出来うることだけ。

※ヨッシーの主宰するツーリング倶楽部

MOTO COMRADEでは震災復興復興支援として

『がんばろう!日本』という取組みをしています。

一人でも多くのライダーにご賛同していただければと願います。

(ブログ内カテゴリー/がんばろう!日本をご覧下さい)

MOTO COMRADE HP

am10:00-

奇跡の一本松駐車場(一本松茶屋)に到着。

『奇跡の一本松(奇跡の一本松保存プロジェクト)』

平成23年3月11日、

陸前高田市を地震と大津波が襲いました。

死者、行方不明者は2,000人近くにのぼり、

市街地や海沿いの集落は壊滅しました。

過去の度重なる津波から高田のまちを守ってきた、

約7万本と言われる高田松原もほとんどが流されてしまいましたが、

その中で唯一耐え残ったのが「奇跡の一本松」です。

津波に耐えて奇跡的に残った一本松でしたが、

海水により深刻なダメージを受け、

平成24年5月に枯死が確認されました。

しかし震災直後から、

市民のみならず全世界の人々に

復興のシンボルとして親しまれてきた一本松を、

今後も後世に受け継いでいくために、

陸前高田市ではモニュメントとして保存整備することといたしました。

それが「奇跡の一本松保存プロジェクト」です。

-陸前高田HPより-

一本松茶屋から

『奇跡の一本松』までの距離800m。

一歩...また一歩と歩を進めてゆくと

奇跡の一本松が少しずつ少しずつ大きくなってゆきます。

奇跡の一本松の後ろには

倒壊した『陸前高田ユースホステル』が今もその姿を残し、

津波の凄まじさを訪れる人々達に教えてくれています。

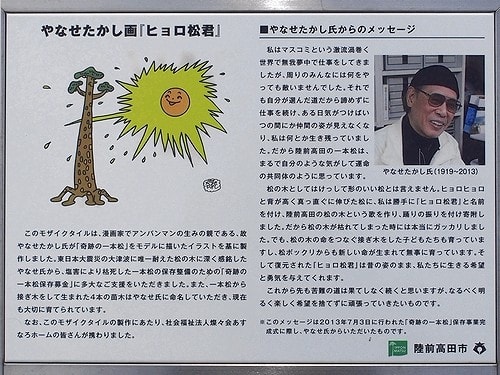

アンパンマンの生みの親である

故やなせたかし氏が

「奇跡の一本松」をモデルにして描いたイラストを基に製作された、

タイル画『ヒョロ松君』が展示してありました。

-2015年3月5日除幕-

障害者就労継続支援事業所あすなろホームの入所者らが携わり制作。

【やなせたかし氏からのメッセージ】

私はマスコミという激流渦巻く世界で

無我夢中で仕事をしてきましたが、

周りのみんなには何をやっても敵いませんでした。

それでも自分が選んだ道だから諦めずに仕事を続け、

ある日気がつけばいつの間にか仲間の姿が見えなくなり、

私は何とか生き残っていました。

だから陸前高田の一本松は、

まるで自分のような気がして運命共同体のように思っています。

松の木としてはけっして形のいい松とは言えません。

ヒョロヒョロと背が高く真っ直ぐに伸びた松に、

私は勝手に「ヒョロ松君」と名前を付け、

陸前高田の松の木という詩を作り、

踊りの振りを付け寄附しました。

だから松の木が枯れてしまった時には本当にガッカリしました。

でも、

松の木の命をつなぐ接ぎ木をした子どもたちも育っていますし、

松ボックリからも新しい命が生まれて無事に育っています。

そして復元された「ヒョロ松君」は昔の姿のまま、

私たちに生きる希望と勇気を与えています。

これから先も苦難の道は果てしなく続くと思いますが、

なるべく明るく楽しく希望を捨てずに頑張っていきたいものです。

-2013年7月3日/「奇跡の一本松」保存事業完成式-

塩害により枯死した「一本松」を

保存(モニュメント化)することには、

きっと賛否両論あったことでしょう。

私はその行為を良いの悪いのと

論ずるだけの人としての器量は持ち合わせていません。

何を思い、何を抱きしめながら生きゆくのか...

その答えは人それぞれなのでしょうから。

ただ私はあの日に感じた気持ちを

これからも決して忘れることはないでしょう。

だってね、

仰ぎ見れば、

温かく力強い夏の陽射し(太陽光)に抱かれた一本松が、

青空をバックに虹色の微笑みをたたえながら

まるで今もそこで生きているかの様に

こちらを見下ろしていたのですから...。

『がんばろう!東北』

※陸前高田市

※がんばろう!東北(東日本大震災 復興支援サイト)

pm12:00-

(災害発生まで残り...6hours-and-30minutes)

一本松茶屋でお土産を大量購入し、

国道45号線を北上します。

震災の爪痕を随所に感じながら、

大船渡・釜石・宮古と走り

pm2:30-

(災害発生まで残り...4hours)

土砂降りの雨の中を激走し、

『浄土ヶ浜』に到着。

浄土ヶ浜ビジターセンターより

『浄土ヶ浜』までは徒歩で約15分ほど。

雨の中を徒歩で...とも思いましたが、

ビジターセンターの壁に貼られた

JR東日本『大人の休日倶楽部』の

吉永小百合さんのポスターに元気付けられ(笑)

歩くことにしました♪

-旅することが誰かの力になる

言葉にするだけでは、わからないことがありました-

※ポスターに綴られた小百合さんの言葉

JR東日本 大人の休日倶楽部 「岩手県宮古」

この日の浄土ヶ浜は生憎の天候...。

しかし、

この天候だからこそ見える風景もありました♪

『透き通った美しい海の水』

『靄(もや)に霞む浄土ヶ浜の風景』

歩くこと約10分と少し...。

パンフレットに記載されていた時間より少しダケ早く、

多くの海鳥達が羽を休める『浄土ヶ浜』に到着♪

【浄土ヶ浜】

-さながら極楽浄土のごとし-

三陸復興国立公園・三陸ジオパークの中心に位置する浄土ヶ浜は、

宮古の代表的な景勝地。

鋭くとがった白い流紋岩が林立し、

一つ一つ違った表情を見せて海岸を彩ります。

松の緑と岩肌の白、

海の群青とのコントラストはまさに一見の価値あり。

浄土ヶ浜の地名は、

天和年間(1681〜1684)に

宮古山常安寺七世の霊鏡竜湖(1727年没)が、

「さながら極楽浄土のごとし」と感嘆したことから

名付けられたと言われています。

浄土ヶ浜の岩肌は、

5200万年前にマグマの働きによりできた

『流紋岩(りゅうもんがん)』という火山岩で、

二酸化ケイ素を多く含むため白い色をしていると考えられています。

また、

マグマが流れた模様「流理構造(りゅうりこうぞう)」や

マグマが急に冷やされたときにできた

板状の割れ目「節理(せつり)」を観察することができます。

『浄土ヶ浜の風景』

白い岩肌と折り重なる奇岩群を

美しい砂浜が弓なりに成り引き立てている姿に

自然の偉大さを知る。

潮騒を聴きながらこの場所に立つと、

日頃のストレスなど小さく感じられ

心の中が浄化されてゆく様に感じました。

いつか晴天の浄土ヶ浜も旅したいものです♪

※浄土ヶ浜ビジターセンター

pm3:30-

(災害発生まで残り...2hours and 30minutes)

国道45号線は震災復興事業のダンプカーの隊列が続き、

剰え(あまつさえ)の悪天候も相まって

思う様にペースが上げられず

大幅に時間がロストしてゆく...。

八戸から国道454号線==十和田湖のルートを早々に諦め、

八戸自動車道==東北自動車道を経由して、

国道103号線より十和田湖を目指すことに...。

これが後に大惨事の引き金となるとは

この時点では想像も付きませんでした...。

2017年8月22日(火)pm6:00-の出来事。

(災害発生まで残り...0hours and 30minutes)

東北自動車道を降り国道103号線を十和田へと向かう。

視界を遮る程の土砂降り...そして落雷。

路面に落ちた雨粒が川の様になって流れる。

十和田湖畔まで残り12.1km...。

国道103号線と国道104号線の分岐で

消防団の方に

少し前に発荷峠付近で土砂崩れが発生した為、

国道103号線は通行止めと聞かされる。

国道103号線を戻り

支線である県道2号線(樹海ライン)ルートは生きてるの?

と尋ねると、樹海ラインも通行止めにするとのこと。

仕方が無いので十和田泊は諦めて、

分岐にあるGS跡地で雨を凌ぎルートを再構築...。

国道103号線を戻るのも危険と判断し、

国道104号線で八戸に抜けることを選択し、

国道104号線を200mほど走ったpm6:30-

(災害発生まで残り...0hours and 0minutes)

この夏のツーリングは突然に終わりを告げた。

<後に電源を入れた際に表示されたナビルート画面/十和田湖まで残り12.1km>

<当時発表された災害情報>

『状況説明』

国道104号線を約200m走ったところで、

愛車KawasakiZRX1100のライトは

前方に軽い右カーブを映し出していた。

暗くなった際の雨天走行...

いつも以上に気を付けなければと思った矢先。

森林であったはずの左手にある木々の間が突然開き、

ドバッ!っとグレーのものが

左上方から私と愛車に向かって大量に降り掛ってきた。

『あっ!』とだけ思う一瞬だけの余地を残し転倒した。

転がった愛車の上を次々と土砂が越えてくる。

路面に投げ出された私のヘルメットの中にも

容赦なく土砂が流れ込む。

(現実には土砂の上に投げ出されたのだが...)

身体はゆっくりとではあるが確実に流されている。

『助けて、助けて...』と叫んだ。

ベルト固定していたはずのタンクバックの

ベルトが衝撃で切れたのか流されてゆく...。

次々と押し寄せる土砂が

ガソリンタンクとエンジンヘッド(ヘッドカバー)の間や

キャブレターの間から流れ出るのが見える...。

ZRXのビキニカウルの中を土砂が埋め尽くしたところで

電源が落ち前照灯がスウッと消えた。

幸運なことにこの直後に土砂の流出は止まり、

身体の自由が利く状態になったところで立ち上がる...。

私が土砂崩れに巻き込まれたのを見た人が

助けに入って来てくれた。

今思うと何やってんだろうと思うのだが

『バイク...バイクだけは』と必死に訴える、

ZRXを泥の海から引き起こそうと藻掻く。

何度も何度も引き起こしに失敗。

滑るんだ...。

ホイールが1/3以上埋まっていたらば

無理であったのだろうと思うが、

土砂(泥)に埋まっていない側の

ハンドル先端を思いっ切り蹴り上げ、

左に切れていたハンドルを右側にロックし、

左右のハンドルバーに連結していた

ハンドルブレースを力一杯握り

「火事場のクソ力」で無理矢理に

Machineを土砂(泥)の中から引っこ抜いた。

ヘルメットの中は

『ハァ、ハァ』と荒い息遣いが谺(こだま)し、

『生きなきゃ、生きて戻るんだ』と何度も呟いた。

土砂の中から這い出たところで安堵とはいかず、

「二次災害」に見舞われる恐怖が頭の中を駆け巡る...。

『この場から逃げなきゃ』と後先考えずに

メインキーを捻りセルを回すも...エンジンは掛からない。

ここまでくると、

最悪の状態の中であっても不思議に冷静で、

エンジンスタートの手順に不備がないかを確認。

するとキルスイッチに土砂が噛み込んでいるのが分かり、

何度もスイッチのON・OFFを繰り返し、

数回スタートボタンを押すと...

ボンッ!とエンジンに火が入った...真に奇跡。

後は無我夢中でその場から離れた。

後から思うにあのMachineでよく走る気になったものだ。

ブレーキ関係にダメージがあったならばと考えると...。

当時、現場の界隈(地区)では土砂崩れが群発していたらしい。

真に地獄絵図の様相を呈していたのである。

『被災車輌/KawasakiZRX1100-C2改』

あまりに刺激が強いので白黒画像でご紹介します。

『御礼申し上げます』

あの時、

助けていただきました多くの皆さん。

人の温かさに心が震えました。

どれだけの感謝をしても足りるものではありません。

特にお宿の皆さん、

大切なお宿の顔(エントランス)や

お部屋を泥だらけにしても、

嫌な顔ひとつせずに『大丈夫?帰れますか?』と

心配して下さりありがとうございました。

いつかまた来訪することでこのご恩は

お返ししたいと思います。

ありがとうございました。

8月24日(木)pm4:00-

2日間逗留したお宿の皆さんに御礼をして、

フェリーで愛車を運ぶために仙台に移動。

(フェリーは事前予約をしていました)

この日の仙台は青空が広がっていました♪

この時点で、

Machineが大破したことを悲観して

落ち込んでいても仕方ありませんので、

東北ツーリング最後の晩餐は

豪勢に仙台名物『牛タン』を食べにお出掛け♪

仙台には数多くの牛タン専門店がありますが、

ここ『牛タン焼専門店 司』さんは

ヨッシーお勧めのお店です♪

『The PREMIUM MALT'S&焼きたて熟成牛タン』

肉厚の熟成牛タンを肴に

冷えたビール...堪りません♪

『熟成牛タン1.5人前定食』

良質の肉の味と厚切り牛タンの食感が

画像ダケでも伝わってきますよね(笑)

山葵をチョイとのせて

熟成牛タンを口の中に入れることを想像してみて下さい...。

堪らないでしょ♪

『こがし麦めし』

宮城県産のひとめぼれ(環境保全米)

全国米の食味ランキング特A評価地域の

契約農家から厳選されたお米と、

栃木県足利市産二条大麦100%の香ばしく

もちもちとした食感が味わえます。

『テールスープ』

やわらかくなるまで五時間以上煮込み、

一番ダシのみを使い塩味でコクをだしています。

焼牛タンだけでは...ねぇ♪

司さんには

他店には無い豊富な牛タンを使ったメニューがあります♪

『スモーク牛タン』

『牛タンフランク(もち・チーズ入り)』

久し振りに仙台の牛タンを

心ゆくまで堪能しました。

-牛タン焼専門店 司のおやじがつぶやいた-

『俺は口コミしか信じられん...と。

常に満席になる理由ここにあり』

『一品入魂』

社長自ら浜で牛タンを焼く姿のポスターが

誇らしげにお店に貼られていました♪

※牛タン焼専門店 司

8月25日(金)AM11:00-

太平洋フェリー仙台港乗り場。

「いしかり」がヨッシーと大破した愛車を

寝ている間に名古屋まで運んでくれる安心感。

カーフェリー有り難し♪

船室に荷物を放り込み甲板(デッキ)に出てみると...

心地良い風が頬を撫でたのと同時に、

青空が目に飛込んできました。

しばらくボォーッと景色を眺めていると、

出港準備をはじめたのか

『いしかり』のエンジン音が大きくなり

煙突からは黒煙があがるのが見えた。

pm12:50-

太平洋フェリー『いしかり』は

定刻通り名古屋へ向け出港。

出航を知らせる汽笛が二度三度と青空に響く。

ゆっくり...ゆっくりと

『いしかり』は仙台港を離岸してゆく。

ヨッシーの思いをあの場所に置き去りにして...。

2017年の

夏のツーリングは苦い思い出となりました。

しかし、

ヨッシーの旅はここで終わったわけではありません。

宿泊したお宿に貼られていた秋田県の観光PRポスター。

『行け、行け、アキタ。』

いつの日にか、

必ず愛車とともにこの地に戻ってくるぜ!

Perfume/Dream Fighter

最高を求めて 終わりない旅をするのは

きっと 僕らが 生きている証拠だから

oh!YEH! 現実に打ちのめされ 倒れそうになっても

きっと 前を見て歩くDream Fighter

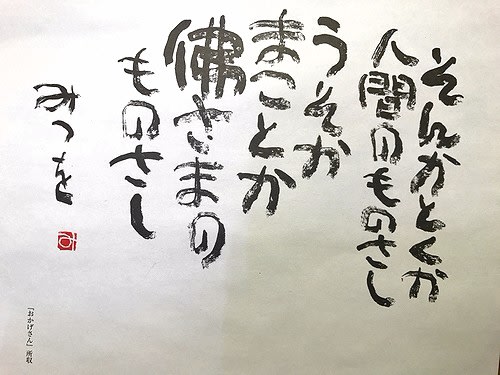

新年会の際に倶楽部の仲間にもらった

『相田みつを』さんの作品集(カレンダー)の

8月に書かれていた言葉♪

※相田みつを美術館:http://www.mitsuo.co.jp/museum/index.html

なるほど...。

--- あとがき ---

愛車KawasakiZRX1100-C2改はいま、

修復される時をショップで待っている。

多くの友人から

もうZRXはいいのじゃないか?と言われる。

正直なところ自分もそう思う事もアル。

今の最新鋭機の性能は魅力的だから...(笑)

ただそれも

一定の使用下に置いて

ZRXを遙かに凌ぐ高性能なだけであり、

ヨッシーの求める『ソレ』とは違う断片的なもの。

ZRXを購入した時に感じた、

「チョット足りないケレド...チョウド良いんだよなぁ」

ZRXに乗れば

間違いなく誰もが手軽に感じることのできるBigバイクの世界♪

強烈な加速やトルクに振り回されることなく、

操る(ライディングする)ことの楽しさや

Machineとの一体感を感じながら走ることのできる

絶対的な安心感ってものをコイツは持ってんだよなぁ。

ショップの判定では、

幸いのことにエンジン内部は無事とのことなので、

側(がわ)は酷く傷んでしまったが

復活を目指し動き出そうと思う。

時間(とき)と予算は途方も無く掛かるのだろうけれど...。

ここまで拘りマクって造り上げてきたMachineだから、

復活した姿だって拘りを捨てる訳にもいかないでしょうしね(笑)

<ショップまで愛車を配送中>

『このままでいれたら って思う瞬間まで

遠い 遠い 遙か この先まで

前を見て歩くDream Fighter』

2017年夏ツーリング....おしまい。

ps.今回で一区切りとなる『ZRX 我路』の

ミーティングにZRXで参加できぬこと残念でなりません。

ZRXで行きたかったナ...。

--- 加筆(2017年10月2日) ---

2011年(平成23年)3月11日に発生した

東日本大震災より6年の時が経過したこの夏...。

私は被災地を訪れることができました。

震災の生々しい記憶というものは時間(とき)が経過(たつ)につれ

薄れゆくものなのかもしれません...。

しかし、

震災により『深く心傷ついた人達』が居るのだという事実(こと)は、

どれだけの時間(とき)が流れようとも

決して『忘れてはならない(風化させては成らぬ)』のだと

震災の傷跡を垣間見ることで強く感じました。

薄れてしまった記憶の分だけ...

前へ進んだ分だけ...

涙を力に変えて

歩んできた道のりを振り返って欲しいと願う。

人の心を置き去りにせぬ為にも...。

ご紹介するのは

天月-あまつき-さんの『ツナゲル』という曲です。

この曲はNTT DoCoMo、

docomo東北震災・新支援

『笑顔の架け橋Rainbowプロジェクト』の

テーマソングとなります。

天月-あまつき-/ツナゲル

このブログは

私ごとの記事が主体となりますので、

その読者の大部分は私の友人・知人となります。

この記事が読まれる際には...

私が見舞われた土砂災害の事が

どうしても注目されてしまうことでしょう。

しかしそれは

私の本意ではありませんので、

多くの人達が

このブログ記事を読み終えたであろうタイミングで

敢て加筆させていただきました。

どうぞこの記事を

読み返し又は新規でお読みになり、

この加筆に気付いた皆さんは、

東日本大震災のことを今一度考えてみて下さい。

震災の記憶を『風化』させない為にも...。

宜しくお願い致します。

ヨッシー

----------------

では

Thanks for coming!

Web yoshy'sGarageはライダーの皆さんのお越しをお待ちしております♪

Web yoshy'sGarageへようこそ♪

管理人のヨッシーです。

今回は

2017年夏ツーリング記となります。

既にご存知の方も多いかと思いますが、

2017年夏ツーリングの際に災害(土砂崩れ)に遭い

愛機KawasakiZRX1100-C2は大破しました。

あまりの出来事で、

この夏のツーリング記を書く気が湧かず

今日まで時が流れてしまいました...。

あの瞬間から時が止まり、

無くしてしまったもの(感情)も少なくありません。

今は様々な感情が湧いては消え...湧いては消え...

といった感じで日々を過ごしています。

ただ...

LuckyもUnluckyも私自身の生きてきた歴史。

目を背ける事はできませんし

消し去る事も出来ないのでしょう。

この夏の出来事を心の中に『封印』してしまうことは

簡単なのでしょうが、

敢て日記(公の場)に公開することで

今の気持ちを受け止め

『1歩でも前に進む為の力に』なればと感じています。

あの日

2017年の夏の思い出を作る為に、

ご機嫌な夏詩(セレクト楽曲)をお伴に旅にでた...。

Day1

8月20日(日)am3:30-の出来事。

(災害発生まで残り2day-and-16hours)

記憶にある方は多いのでしょうがこの日は、

中央自動車道の瑞浪⇔恵那間が路肩崩落で

通行止めとなっていたため、

東名から圏央道を使い東北へ

アクセスしようと考えていたのですが、

GSで雨雲レーダーを確認すると

東名御殿場辺りは土砂降りの様子...。

こりゃ不味いとルート検索をかけると

中央道から長野道に流れ、

新潟経由で東北へ向かうルートは大丈夫そうなので、

土砂災害ヶ所を迂回し

中津川ICから中央道に乗るルートに

切り替えることにしました。

<画像は20日am5:50-現在の長野市付近の雨雲レーダー>

天気予報ではこの日は

青空を望むことはできないので、

取敢えず山形入りを目指し

中央道==長野道==上信越自動車道==

北陸道==日本海北陸自動車道と黙々と走ります。

中央道から上信越道までの路面はHeavyWet。

しかし...

日本海北陸自動車道辺りから

晴れ間が広がってきました♪

この分なら...♪と

淡い期待をしつつ山形を目指します。

荒川胎内で自動車道とお別れし、

国道113号線に流入。

am11:30-ころの出来事。

(災害発生まで残り2day-and-9hours)

道の駅『いいで』で昼食♪

お昼はチョット少な目のお蕎麦にして...

山形といえば...

『玉こんにゃく』ですよねぇ♪

道の駅に入り、

昼食をどうしようかなぁと迷っている際に

玉こんにゃくを見付けたので迷わず

食後にいただきました。

【玉こんにゃく】

玉こんにゃくとは、

丸いこんにゃくを醤油入りのダシで煮込み、

茶色く色が付いた玉こんにゃくを

竹串や割り箸で団子状に刺して食べる、

こんにゃく消費量日本一を誇る山形県民のソウルフード。

素朴な風味が特徴で

『玉こん』という通称・略称で呼ばれる事もある。

この玉こんにゃく...。

山形では古くから定着している料理であるため、

県内には玉こんにゃくを作っている店が数多く存在し、

中には十余年どころか百余年に渡り作り続けている老舗もあるのだとか。

熱々でしっかりと味のしみた

玉こんにゃくは絶品でした♪

いただいた玉こんにゃくはもちろん...(* '-^) ⌒☆

山形県こんにゃく協同組合の

登録商標を受けた正規品です(笑)

※道の駅いいで

玉こんにゃくを食べ終え空を見上げると...チョイ青空♪。

『これなら...行けるな♪』と言うことで、

蔵王エコーラインに向かいました。

麓に到着すると...

曇り空ではありますが路面はDry♪

空模様が怪しいからこそ...

観光に訪れる四輪も疎らで♪

蔵王お釜までの26km...

目一杯楽しむことができました(笑)

五色沼(お釜)に訪れるのは今回で2回目。

曇り空なので今回は蔵王ハイラインではなく、

リフト(刈田リフト/往復750円)で

お釜見学することにしました♪。

<刈田リフト乗場>

ココまで走り続けてきましたので、

ゆったりとしたリフトの動きが

心地良く感じられました♪

リフトを降りて

ワクワクした気持ちを抑えながら

五色沼(お釜)方面へ約4分歩きます...。

このワクワク感が堪りません(笑)

リフト乗場から

足場が整備された登山道を歩き、

各所からの登山道が交差する場所を抜け

少し小高い場所に立ち

景色を眺めると...

神秘的な『エメラルドグリーン』の水を蓄えた火口湖、

『五色沼(お釜)』がドンッ!と視界に飛込んできます♪

圧倒的なスケールにただただ感動するのみ...♪

【蔵王 五色沼(お釜)】

蔵王刈田岳・熊野岳・五色岳の

3峰に抱かれた円型の火口湖。

太陽光線の当たり方で様々に色を変えるため、

『五色沼』という名前がつきましたが、

釜状なので「お釜」とも呼ばれています。

湖面のエメラルドグリーンの水をたたえた姿が、

荒々しい火口壁と対比して

神秘的な雰囲気を作りだす火口湖で、

冬の樹氷と共に蔵王の象徴となっています。

湖水は強酸性のため生物は生息できません。

水温は表面から10数mの深度で摂氏2度まで下がり、

それより深度を増すと温度が高くなる特殊双温水層で、

世界でも例がない湖なのです。

TBS Discovery PRO "Okama"

蔵王のお釜が何故エメラルドグリーンに輝いているのか...。

疑問ですよねぇー。

これ『温泉成分』が含まれているからなのだそうです♪

御釜のように噴火の爆発でできた火口湖は、

温泉成分などが含まれているために強酸性だったり、

この様に色がつくことが多いのだとか...。

まぁ...真に自然が創りし神秘の風景なのです♪

蔵王『五色沼(お釜)』。

機会があれば是非訪れてみて下さい♪

※刈田リフト

※蔵王町観光情報

お釜見学の後は、

県道12号線を宮城県側に下り、

もう少しエコーラインを楽しんだ後

山形自動車道で天童入りの予定でしたが、

出発した途端に雲行きが怪しくなり霧雨から土砂降りに...。

雨雲は宮城県側のみ発達している様子なので

予定を変更して

県道12号線(蔵王エコーライン)を山形県側に戻り

国道13号から天童に向かうことにしました。

【天童市】

山形県は山形盆地の

ほぼ中央部に位置する山形県天童市は、

いで湯と将棋駒の街として有名な街です。

また、日本一のラ・フランスの里でもあり

さくらんぼやリンゴや桃等のフルーツを味わえます。

四季折々のお祭も充実し、

春の天童桜まつり人間将棋から、

初夏の紅花まつり、花笠で彩る夏祭り、

そして冬の平成鍋合戦、雛祭り等で盛り上がります。

昨今の『将棋ブーム』にのって...

という訳ではありませんが(笑)

将棋の街天童に一度は訪れたいと思っていました♪

お宿に入る前に

『将棋むら 天童タワー』に立寄り記念撮影♪オッケー☆⌒c(´∀`)ノ

屋根に載せられた『将棋の駒』がなんとも個性的です(笑)

※将棋むら天童タワー

時間も時間となりましたので、

お宿に入る事にしました♪

<ルートイン天童>

出発から約700km...♪

所々では雨に降られながらも『楽しかったなぁ♪』と

適度な疲労感を感じながら

お部屋で少しだけ『ホッ♪』とひと息♪

晩御飯は温泉情緒漂う天童温泉街を歩き

『水車生蕎麦』さんでいただきました♪

『水車生蕎麦』さんを選んだ理由は

お店の蕎麦への拘りとその歴史にあります♪

その辺りはお店のリンクを貼っておきますので

後でゆっくりとご覧下さい(笑)

早速注文の品がテーブルに運ばれてきました♪

『かいもち(そばがき)』

丸い桶の中に入れられた大きな「かいもち」を

3種類のタレ『納豆』『きな粉』『胡麻』でいただきます。

蕎麦の風味とモチモチとした食感が堪りません♪

『元祖 鶏中華』

山形県に広がるご当地ラーメン「鶏中華」は

ここ『水車生蕎麦』さんが発祥♪

ご当地グルメは発祥のお店で食べなきゃ。(*′▽`)ノ゙ぁぃぁぃ♪

当初は「まかない料理」として作られた鶏中華でしたが、

温泉客をもてなすお酌さん達が好んで食べたことで

口コミで広がっていったのだそう。

鶏もも肉と三つ葉、

そして天かすがトッピングされた鶏中華は

ラーメンスープ...と言うよりも

蕎麦つゆと表現した方がハマる和風なお味。

中太ちぢれ麺とこのスープの相性がまた...最高なのです♪

一杯やった後に食べる

鶏中華(ラーメン)は堪りませんよ♪(+`゚∀´)=b グッ

天童にお立寄りの際には

是非この中華そばをお召し上り下さい♪

中華そばの常識を覆させられますよ(笑)

※水車生蕎麦

温泉街の賑やかさ...

心の開放感...

予定していた行程をほぼCompleteできた充足感...

そして

明日への期待感...を全身に感じながら、

1日目の夜は更けてゆくのでした♪

Day2

8月21日(月)am4:30-の出来事。

(災害発生まで残り1day-and-13hours)

ベッドから起き空を眺めると...曇り空♪

雨雲レーダーで確認しても雨の降る気配は無し♪♪

『ヨシ!予定通りの行程で行ける』と

早朝朝駆けしてチェックアウト前に

宝珠山 立石寺(山寺)までプチツーリングに出掛けました♪

am5:30-

立石寺に到着♪

実はルートイン天童さんを宿泊地に選んだ理由のひとつに、

立石寺まで15分ほどの距離であるという立地の良さがありました♪

天童温泉界隈ならばチェックアウト前に立石寺(山寺)の

石段を登り汗をかいても

お風呂(温泉)に入り出発する余裕がありますからね♪

ヨッシーはツーリング時の宿営地選びは必ず

次の行程への『地の利の良さ』で決める様にしています。

【宝珠山 立石寺(山寺)】

宝珠山立石寺は通称『山寺』と呼ばれています。

天台宗に属し、

創建は貞観二年(860年)

天台座主第3世慈覚大師円仁によって建立されました。

当時、

この地を訪れた慈覚大師は

土地の主より砂金千両・麻布三千反をもって

周囲十里四方を買い上げ寺領とし、

堂塔三百余をもってこの地の布教に勤められました。

開山の際には本山延暦寺より伝教大師が灯された不滅の法灯を分けられ、

また開祖慈覚大師の霊位に捧げるために香を絶やさず、

大師が当山に伝えた四年を一区切りとした

不断の写経行を護る寺院となりました。

その後鎌倉期に至り、

僧坊大いに栄えましたが、

室町期には戦火に巻き込まれ衰えた時期もありました。

江戸期になり千四百二十石の朱印地を賜り、堂塔が再建整備されました。

元禄二年(1689)には

俳聖松尾芭蕉が『奥の細道』の紀行の際この地を訪れ、

「閑さや 岩にしみ入る 蝉の声」の名句を残しました。

-立石寺HPより-

【立石寺 本堂】

『根本中堂 不滅の法灯』

根本中堂は

立石寺という御山全体の寺院の本堂に当たる御堂です。

現在の根本中堂は

延文元年(1356年)初代山形城主・斯波兼頼が再建した、

入母屋造・五間四面の建物で、

ブナ材が全体の6割程用いられ

ブナ材の建築物では日本最古といわれます。

堂内では、

本尊として慈覚大師作と伝えられる木造薬師如来坐像をお祀りし、

脇侍として日光・月光両菩薩と十二支天、

その左右に文殊菩薩と毘沙門天を拝することができます。

また、

伝教大師が灯し比叡山より分けられた法灯を

建立当時以来一千百数十年の間

一度も消えることなく『仏法の護持を示す光』としてお護りしています。

過去に織田信長に焼討で

本山延暦寺の法灯が消えた際、

再建時には逆に立石寺から分けたといわれています。

根本中堂と山門の間にある

俳聖『松尾芭蕉』と

芭蕉門人『河合曾良(かわいそら)』の像。

俳人松尾芭蕉については

今更この場で書く必要も無いほどですよね(笑)

まぁ...全く触れないのもアレですので

このツーリングに関係のある

『奥の細道』についてだけ簡単に。

『奥の細道』とは

松尾芭蕉と門人の河合曾良が、

1689年に江戸を出発して

俳句を詠みながら総距離2,400km(約5ヶ月間)

東北、北陸を巡り再び江戸に帰るという旅をした

紀行文(旅行記)になります。

名所を訪れ俳句を詠み歩き、

「閑さや岩にしみ入る蝉の声」「夏草や兵どもが夢のあと」など

私達が教科書で教わった様な有名な俳句も

この時期に詠まれたものになります。

時代背景としてこの時代は、

華やかな俳句ばかりでしたが、

松尾芭蕉の自然の美や日本の侘び寂びを詠み込んだ俳句は

俳句界に大きな衝撃を与えるものとなりました。

さ...

奥の院まで長い石段を登ります♪

<山寺山門>

山門をくぐろうとすると...

『登山禁止』

午後4時から午前8時まで登山を禁じます。

と立て看板があります...。

このことはネット等で情報が拾えましたので、

事前に電話で時間外の入山許可をいただいておきましたので、

立て看板の下にある箱に巡拝料を入れさせていただき

安心して入山しました♪

注意:このブログを読んで時間外でも入山しても良いだろうと

勝手な判断をして入山したり、

巡拝料を入れずに入山するような無粋な行為は絶対にお止め下さい。

『山寺の石段(奥の院まで1050段)』

山寺の石段は単なる奥の院まで続く石段にあらず...。

石段を一段二段と登ることにより、

私達の煩悩が消滅すると信仰されている

修行の霊山なのです。

ヨッシーの煩悩...消えたのでしょうか?

芭蕉が「閑さや岩にしみ入る蝉の声」と詠んだ様に、

この日も静けさの中に蝉の声が響いていました。

芭蕉は夕暮れ時にこの地に訪れ、

静けさの中に蝉の声だけが染みいる様な情景を美しく表現したのですが...

まぁ、早朝の凜とした空気感と蝉の声というのもまた良いものです♪

今の時代は便利な移動手段(自動車等々)がありますから

夕暮れ時でも観光客の騒がしさが途絶えることはないでしょうからねぇ(汗)

15分もすれば観光バスに乗って天童温泉のホテル街に行けますから。

今となっては早朝の...それも人の来ない入山時間以前にだけ

あの時に芭蕉の感じた

山寺の趣(閑さ)を感じることが出来るのかもしれません。

「閑さや岩にしみ入る蝉の声」(松尾芭蕉)

『せみ塚』

「松尾芭蕉のおくのほそ道の紀行文に、

山形領に立石寺という山寺あり。

慈覚大師の開基にして、殊に清閑の地なり。

一見すべきよし、人々の勧むるによりて、

尾花沢よりとって返し、その間七里ばかりなり。

日いまだ暮れず。麓の坊に宿借り置きて、山上の堂に登る。

岩に巌を重ねて山とし、松栢年旧り、

土石老いて苔滑らかに、岩上の院々扉を閉ぢて物の音聞こえず。

岸を巡り、岩を這ひて、

仏閣を拝し、佳景寂寞として心澄みゆくのみおぼゆ。

『閑かさや岩にしみ入る蝉の声』

芭蕉翁の句をしたためた短冊をこの地に埋めて、

石に塚をたてたもので、せみ塚と呼ばれている」

と案内に書かれていました。

芭蕉の短冊がこの塚の下に埋まっていると思うと、

歴史の浪漫を感じずにはいられませんでした。

---おまけ---

俳聖松尾芭蕉が山寺の地を訪れたのは

元禄二年(1689)旧暦で五月二十七日(新暦七月十三日)、

紀行文と句を詠んだのは当時麓にあった宿坊といわれています。

その後、

翁に連なる弟子たちがこの地を訪れ、

往時の面影から翁を偲び、

この場所が芭蕉翁が句の着想を得た場所ではないかと、

翁の遺した短冊を

土台石の下に埋め塚を立てたものがせみ塚となります。

-立石寺HPより-

『仁王門』

嘉永元年(1848年)に再建された

けやき材の優美な門で、

左右に安置された仁王尊像は、

運慶の弟子たちの作といわれ、

邪心をもつ人は登ってはいけないと睨みつけている。

後方の閻魔王が

この門を通る人たちの過去のおこないを記録するという。

『最上義光公御霊屋』

戦国の混乱の時代に、

山形の地を愛し、民を愛し、

出羽国に平和と安定をもたらし、

現在の山形の木曽を築いた山形城第十一代当主

「最上義光」公(1546-1614)と家臣ら

合計十人の位牌が納められている。

『奥の院』

奥之院は通称で、正しくは「如法堂」といいます。

慈覚大師が中国で持ち歩いていたとされる

「釈迦如来と多宝如来」の両尊を御本尊とする如法堂は、

参道の終点にあるので「奥之院」と呼ばれています。

この道場で慈覚大師が初められた

石墨草筆・一字三礼の如法写経行が護られ、

如法堂左側の大仏殿には、

像高5メートルの金色の阿弥陀如来が安置され、

宗派を問わず供養に数多くの人が訪れます。

『三重小塔(重要文化財)』

三重小塔は永正十年(1513年)に製作が開始され

永正十六年(1519年)に竣工された小塔。

製作者は山寺立石寺の支院である

華蔵院の当時の住職静運が発願し十穀静充が製作しています。

高さが8尺2寸(248cm)と比較的小さい為、

岩窟の中に全体が納まり

隙間を埋めるように木壁と庇が付いています。

『開山堂』

百丈岩の上に立つ開山堂は

立石寺を開かれた慈覚大師の御堂で、

この御堂が建つ崖下にある自然窟に

大師の御遺骸が金棺に入れられ埋葬されています。

御堂には大師の木造の尊像が安置されており、

朝夕、食飯と香が絶やさず供えられ護られています。

普段は扉の閉じられた御堂ですが、

年に一度、大師のご命日に当たる

一月十四日に法要が行われ御開帳されます。

向かって左、

岩の上の赤い小さな堂は写経を納める納経堂で、

山内で最も古い建物です。

ここに奥之院で四年をかけ写経された法華経が納められます。

県指定文化財で、昭和六十二年に解体修理が行われました。

さて...

山寺といえば旅行雑誌でも大きく紹介されている

この場所からの絶景ではないでしょうか♪

「五大堂」

開山30年後に建立された五大明王を祀る道場、

それが五大堂になります。

断崖に突き出すようにお堂が立ち、

山寺を一望できる山中随一の絶景を見ることができます。

向かいの山が自分と同じ高さにあるかのような感覚はまるで

自分が空中に浮かんでいるような感覚にさえなります。

下界を見渡すと門前町が遥か遠く小さく見えます。

1050段の石段を一段また一段と登ったさきには...

確かに煩悩を振り落とすことのできる

世界が広がっていました♪

しかし、

ハァハァと息を切らしながら登った石段を

帰り際に少しだけ振り返ってみるのも良いのではないでしょうか。

煩悩もまた己の心の一部分であったのも確かでしょうからね。

仏様に身と心を委ね

己を知る行為を修行とするならば、

全てを捨て去った先に何を感じることが出来るのでしょう。

奥の院へと続く石段を振り返った時に

その答えを垣間見ることが出来るのかも...しれませんね。

ヨッシーの様な凡人にはこれ位しか考えが及びません。

おっ...と!

コイツを見学するのを忘れるところでした。

「松尾芭蕉句碑」

<閑かさや岩にしみ入る蝉の声>

プチ情報♪

山寺には無料の専用駐車場が数台分あります。

早朝であればオートバイを止めることができますよ♪

画像の場所を目印にしてご利用下さい。

また近隣の有料駐車場への無断駐車は絶対にお止め下さい。

(早朝は係り方がいない無人状態ですので)

マナー違反は必ず規制対象となり

厳格なルールが出来上がる種になります。

次にこの地に訪れるツアラーの為に

オトナとしての節度を守った行動を心掛けて下さい。

※宝珠山立石寺(山寺)

ホテルに戻り朝食をいただき、

汗を流したら荷物を積み込み出発なのですが...

天童を後にする前に寄っておきたい場所を巡ります。

天童市内を流れる倉持川には

将棋の駒に因んだ橋が架けられているので、

橋巡り(笑)

橋の写真を撮り終え

「天童公園(舞鶴山)」に移動。

天童公園で春に開催される

『人間将棋』の会場と『王将のオブジェ』を

見たくて立寄ってみました♪

王将のオブジェが見下ろす広い芝広場には

将棋盤が埋め込まれていました♪

この場所で『人間将棋』が開催されるのでしょうが、

この人間将棋盤が常設だとは思っていませんでしたので

驚きました(笑)

公園内の案内板に

人間将棋の説明と写真が展示してありました。

満開の桜に囲まれながら、

武将姿や腰元姿の人間将棋駒が対局をおこなうなんて、

きっと盛り上がるのだろうな♪と感じました。

王将のオブジェから公園全体を見渡すと

自分が王将(総大将)にでもなった様な気持ちになれます(笑)

am11:00-

立石寺==ホテル(朝食・入浴)==天童市内(橋巡り)==天童公園を巡り

至る所に将棋が模られた天童市内を後にします♪

盛り沢山な行程となりましたが

まだ午前中だったりして...素晴らしい♪(笑)

<天童市内のマンホール蓋ももちろん!将棋♪>

天童市内に別れを告げ、

国道13号線==国道47号線(北羽前街道)に入り

道の駅「あ・ら・伊達な道の駅」で休憩。

あまりお腹も減っていなかったので、

ずんだもちを昼食にしてしまいました(笑)

デザートも

ずんだソフトクリーム(笑)

※あ・ら・伊達な道の駅

時折強い雨にやられ足が遅くなってきたので、

東北自動車道を一関まで使い時間短縮♪

pm3:15-

『関山 中尊寺』に到着♪

【関山 中尊寺】

中尊寺は嘉祥三年(850年)

比叡山延暦寺の高僧慈覚大師円仁によって開かれました。

その後12世紀のはじめに奥州藤原氏初代清衡公によって

大規模な堂塔の造営が行なわれました。

清衡公の中尊寺建立の趣旨は、

11世紀後半に東北地方で続いた戦乱で亡くなった

生きとし生けるものの霊を敵味方の別なく慰め、

「みちのく」といわれ辺境とされた東北地方に、

仏国土(仏の教えによる平和な理想社会)を建設するというものでした。

それは戦乱で父や妻子を失い、

骨肉の争いを余儀なくされた清衡公の

非戦の決意でもありました。

清衡公は長治二年(1105年)より中尊寺の造立に着手。

まず東北地方の中心にあたる関山に一基の塔を建て、

境内の中央に釈迦・多宝如来の並座する多宝寺を建立し、

続いて百余体の釈迦如来を安置した釈迦堂を建立します。

この伽藍(がらん)建立は『法華経』の中に説かれる

有名な一場面を具体的に表現したものでした。

さて...金色堂に向かいます♪

『月見坂(つきみざか)』

参道を登りはじめると、

月見坂と呼ばれる坂にたどりつきます。

両脇には江戸時代に伊達藩によって植樹された

樹齢300年を数えようかという幾本もの老杉が

木陰を作り参拝者を迎えてくれます。

『弁慶堂』

弁慶堂は、月見坂を登って行って、

三番目に見えるお堂で、

文政九年(1826年)に再建されたとされています。

お堂の中には、

武蔵坊弁慶と、源の義経にまつわる像が安置されています。

等身大(1m86cm)の弁慶像がひときわ目に付きます。

案内板には、

藤原時代五方鎮守のため火伏の神として

本尊勝軍地蔵菩薩を祀り愛宕宮と称した傍らに

義経公と弁慶の木像を安置。

弁慶像は文治五年(1189年)4月

高館落城と共に主君のため最期まで奮戦し

衣川中の瀬に立往生悲憤の姿なり更に宝物を

陳列国宝の磬及安宅の関勧進帳に義経主従が背負った笈がある

代表的鎌倉彫である。」とありました。

『中尊寺本堂』

本堂は中尊寺の中心となる施設でその規模も最大です。

奥州藤原氏が亡ぶと次第に勢いも無くなり、

建武四年(1337年)には火災により多くの堂宇と共に本堂も焼失しました。

近世に入ると伊達藩の庇護の元、多くの建物が再建され、

本堂前にある山門も元々一関藩主であった

伊達兵部宗勝の居館であった一関城より

万治二年(1659年)に移築されました。

山門は薬医門形式で左側に脇門があるなど

城郭建築の一端を見る事が出来ます。

現在の本堂は

明治四十二年(1909年)に再建されたものですが

比叡山延暦寺より分火された「不滅の法燈」や

様々な儀式などが執り行われています。

「金色堂」

中尊寺金色堂は天治元年(1124年)に建てられた

奥州藤原文化の少ない建物の遺構の一つです。

初代藤原清衡公により建立され、

当時の技術の粋を集められています。

一辺が3間(5.46m)の宝形造、木瓦葺の小堂で、

柱、壁、床、天井、扉など総漆塗りの上に布を張り

さらにその上に金箔を張っています。

屋根を支える4本の柱には

一本当り4体の仏が3段、合計12体、

金色堂全体では48体が漆の蒔絵として描かれています。

須弥壇内部には中央に初代清衡公、左に二代基衡公、

右に三代秀衡公の御遺体(四代の泰衡公の首級も共に)が安置されています。

内陣内部には

中央に御本尊である阿弥陀如来を安置し、

観音菩薩、勢至菩薩、地蔵菩薩、持国天、増長天などの仏像が並び

当時の文化の高さを感じる事が出来ます。

又、高蔵寺阿弥陀堂(宮城県角田市)と

白水阿弥陀堂(福島県いわき市)と共に

東北3大阿弥陀堂のひとつに数えられており、

当時の地方へ波及した阿弥陀堂建築の代表する存在です。

中尊寺金色堂は国宝に指定されています。

奥州藤原氏(平泉)の黄金文化を

今も垣間見ることのできる金色堂...

その美しさは息を呑むほど。

マルコポーロの『東方見聞録』の中で、

「黄金で作られた建物」と世界に紹介されているのだとか。

これにはチョット驚き♪

さらに良く紹介されるこの画像...

画像の建物を金色堂だと思っている人...いませんか?

これは金色堂を保護するために建てられた

「覆堂」なのですよ(笑)

金色堂はこの中で光り輝いていますのでお間違いなく♪

※覆堂とは貴重な文化財、

史跡等を風雨から保護するために、

それらを覆うように建設された簡易な建築物のこと。

<中尊寺の松尾芭蕉像>

ブログに紹介できないほど

沢山のみどころが『関山 中尊寺』にはありました♪

念願叶って訪れることができとても良かったと思います。

※関山 中尊寺

中尊寺を後にして...

立石寺・中尊寺と並び、

ヨッシーがどうしても訪れたいと思っていた

『達谷窟毘沙門堂』に到着♪

この達谷窟は、

別當・達谷西光寺(たっこくせいこうじ)にあります。

お寺なのに鳥居があり毘沙門堂は神域で、

達谷西光寺境内とは厳格に区別されていました。

別當は毘沙門天に仕えるのが勤めとされたため、

檀家が一軒もなく葬式をしないという珍しいお寺なのです。

「達谷窟」

達谷窟毘沙門堂は延暦二十年、

征夷大将軍・坂上田村麻呂の蝦夷討伐を記念し、

東西の長さ約150メートル、

最大標高差およそ35メートルの岸壁下方の岩屋に建てた懸造の堂で、

その姿は清水寺の舞台を模して造られたのだといわれている。

この姿が何とも言えない雰囲気を作りだしています。

毘沙門天を祀っているというものまた

ヨッシー好みだったりします♪

平泉に訪れる際には『関山 中尊寺』だけでなく、

『達谷窟毘沙門堂』もお忘れなく。(*^-゚)v♪

※達谷窟毘沙門堂

Day2は

立石寺(山寺)からはじまり、

中尊寺・達谷窟毘沙門堂と寺院巡りとなりました(笑)

立石寺では石段を登り...。

中尊寺ではお堂を巡り...。

達谷窟毘沙門堂では写真撮影に動き回り...。

兎に角、寺院(参拝)は良く歩きます(汗)

日本には古刹が数多くあります。

足が利くウチに行きたい場所(寺院)にイケることを

とても幸せに思います。

Day2のシメは三大麺のひとつ

『盛岡冷麺』をいただきました♪

サッパリとした冷麺が疲れた身体を癒やしてくれました。

ホテルに戻り...

ツーリングマップルを見ながら

明日の行程を確認しているうちに、

寺院巡りの疲れからなのか、

雨天走行の疲れからなのかは分かりませんが、

知らないうちに眠りに落ちた...。

これは

『災害発生まで残り...19hours』の出来事である。

後編へつづく。

2017年夏ツーリング-前編-を

ご覧いただきありがとうございました。

後編では衝撃的な出来事を綴らねばなりません...。

色々と考え・悩み...

強い決心をしてこの夏の記憶をブログに書くことに決めましたので、

事実を事実としてお伝えする気持ちではありますが、

なにぶん私自身まだ心の整理が付かない部分もありますので

現実に起きたことよりも多少抑えた内容にしたいと考えています。

後編公開まで今暫くお待ち下さい。

ヨッシー

Web yoshy'sGarageへようこそ♪

管理人のヨッシーです。

雑誌のご案内です

☆CUSTOM PEOPLE 10月号増刊

[カスタムピープルプラス]

ZRXの魅力を凝縮した一冊

ZRX Style

ZRX/-Ⅱ・ZRX-1100/-Ⅱ・ZRX1200R/S・ZRX1200DAEG

ZRXカスタムのバイブル

個性あふれる103台のカスタムマシンを見逃すな!

■オーナーのこだわりが詰まったZRX

Custom People File

■プロの技術で進化したZRX

Technical Expert File

■ZRXカスタムをプロライダーが斬る

Technical Expert Machine Impression

■バトルを楽しむライダー/コンストラクターたち

草レーサー魂 Ver.ZRX series

■カスタムに役立つ専用アイテム

The PRODUCT

■ZRXライフを楽しもう!

カスタムの道しるべ

カスタムピープル10月号増刊は、

Kawasaki-ZRXシリーズの特集♪

多くの仲間達のMachineも掲載されており、

とても楽しんで読むことができました♪

400・1100・1200と進化を続けてきたZRXも

DAEGの生産終了で...

いよいよ殿堂入り?となるのでしょうか。

まぁ、

個人的な感覚なのですが、

どこまでいってもZRXは

ZやCB・刀やNinja(900R)の様な

伝説的な車輌には成り得ないと感じています。

アレらは特別過ぎますから...(笑)

ただ、

Bigネイキットというカテゴリーにおいて、

ZRXはひとつの時代を象徴するMachineであった事は

誰も異論を唱えることはないでしょう。

オートバイ数あれど、

操る人間の個性を

『思う存分主張』させられる事のできるものは

それ程多くはないのでしょうし...。

走って・眺めて・弄って・駄弁って(談議して)

生産が終了してもZRXの魅力は...

この先もまだまだ尽きる事はないと確信しています。

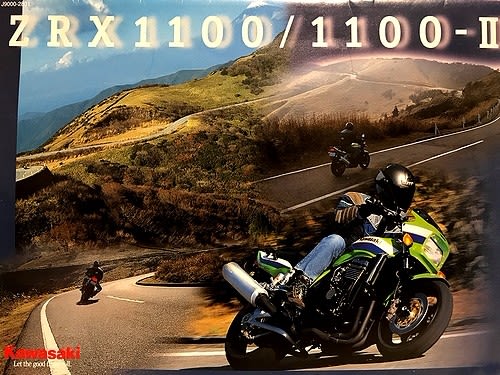

確か...

ZRX1100/1100-Ⅱのカタログに

こんなことが書いてあったっけ...。

【この瞬間がビッグスポーツの醍醐味】

『跨がった瞬間、

「ビッグスポーツ」があります。

アクセルを開いた瞬間、

「ビッグスポーツ」の世界に飛び込んでしまいます。

息を呑む加速と俊敏なフットワークには、

1100ならではのスーパーな醍醐味が味わえます。

あらゆる走りの領域で、

この瞬間が"ZRX1100"なのです。』

あの時...。

数あるBigネイキットと呼ばれる商品ラインナップより

ZRXを選び19年間もの長きに渡り乗り続けてこれたのも、

このMachineの優秀さゆえのこと...。

今も尚...ZRXに跨がると、

あの時の感動は少しも色褪せることなく甦る。

Realyoshy'sGarageの本棚に

ご紹介した冊子を置いておきますので、

冷たいコーヒーでも飲みながらご自由にご覧下さい

--- 私ごとですが.... ---

「KawasakiZRX1100-C2 Original LimeGreen」

この夏の東北ツーリング時に

天災(詳細は後日ブログに書きます)に遭い、

愛機ZRX1100は大きなダメージを負いました。

外装は全損...

各部品も破損・傷等々多数...の状態。

なんとか持ち帰ってきましたが...

現時点でEngineの状態を診断している段階となり、

電装系・車体回りの点検・整備は待ちの段階。

修復着手は

Engineの状態シダイ...。

どちらにしても

今確実に決まっていることは、

拘り続けてきたOriginalの外装は『廃盤』のため、

これにて見納めとなるということ。

(画像のOriginal LimeGreen)

そして、

Engineがお釈迦との判断となった場合は、

Engineをスワップしてまで

必ずZRXを復活させて...

とは考えていないということだけです。

詳しく(夏のツーリング記)は

心落ち着きましたらブログに書こうと思っていますので、

今しばらくお待ち下さい。

ヨッシー

では

Thanks for coming!

Web yoshy'sGarageはライダーの皆さんのお越しをお待ちしております♪