World Tourでは、最近、一生に一度は行きたい世界の名城15選を取り上げ、紹介してくれている。世界には、物凄い数のお城と名の付く建物があり、どのお城もそれなりの魅力あるので、その中から15の名城を選ぶのは、至難の業だと思われる。ここで15の名城が取り上げられているが、選者の個人的嗜好によるような気もする。例えば、フランスにはロワール川やローヌ川沿いに多くの名城があるが、ひとつも選ばれていないのは若干疑問でもある。選ばれた15の名城の内、個人的に行ったことがあるのは、8箇所だけであった。自分ではいろいろ行っているかなという思いはあったが、実際は、半分しか行っていないことも判明した。お城というのは、その雄姿はじめ惹きつけられる魅力があるので、可能であれば、新たなお城にも挑戦してみたいところである。

(国名 訪問年)

- ハイデルベルク城(ドイツ 1985 他数回)

- ヴァヴェル城(ポーランド 未)

- カステル・デル・モンテ(イタリア 未)

- ペーナ宮殿(ポルトガル 未)

- アイリーン・ドナン城(イギリス/スコットランド 未)

- プラハ城(チェコ 2006)

- ホーエンツォレルン城(ドイツ 1987)

- エディンバラ城(イギリス/スコットランド 2012)

- コンウィ城(イギリス 未)

- トラカイ城(リトアニア 2010)

- コッヘム城(ドイツ 2007)

- クロンボー城(デンマーク 未)

- ブラン城(ルーマニア 2009)

- コルビン城(ルーマニア 未)

- ノイシュバンシュタイン城(ドイツ 1986)

一生に一度は行きたい世界の名城15選: https://www.youtube.com/watch?v=1Li9ZG_01Zo&t=24s

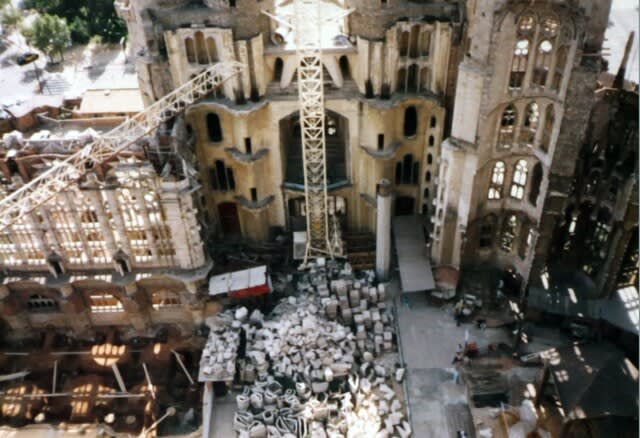

スペインのバルセロナにあるサグラダ・ファミリア大聖堂が、着工から140年あまりを経て2026年、ついに完成するとの発表があった。6つの塔のうち最後の塔のメインタワーの建設が完了すれば、サグラダ・ファミリア大聖堂は完成を迎える。聖母被昇天の礼拝堂は2025年に、イエス・キリストの塔は2026年に完成が見込まれるという。イエス・キリストの塔(高さ172.5m)は、最後に高さ17メートルの十字架を設置するので、完成すれば、ドイツのウルム大聖堂(162m)を抜いて世界一高い教会となる。ウルム大聖堂にも1987年10月に行ったことがあるので、感慨深いものがある。

カタルーニャの建築家アントニ・ガウディが設計したサグラダ・ファミリア大聖堂の建設は1882年に始まった。聖堂は、それぞれ聖書の登場人物(12使徒と4人の福音書作家、聖母マリア、イエス)を象徴する18の巨大な尖塔で構成される。ガウディが1926年に死去した時点で建設はまだ10~15%しか進んでいなかった。ただでさえ遅れていた建設は、1930年代のスペイン内戦で中断し、ガウディが手がけた建築物などのほとんどは、この戦争で破壊されたという。1984年にはユネスコの世界遺産に登録され、2010年には当時のローマ教皇ベネディクト16世が正式に教会として認定したが、この聖堂が137年の間、違法建築だったことも分かり、2019年にバルセロナ市が建築許可を出したそうである。

この大聖堂には、2回訪問したことがある。1回目は、1987年9月、2回目が2012年5月であるが、ずうっと建築が進行中であったので、その見た目の外観はまったく異なる印象であった。2012年の時は、礼拝堂が2010年に完成していたので、礼拝堂の中も、塔の上部も博物館も、ライトアップした外観もかなり時間をかけてしっかり見ることができた。2026年は、ガウディ没後100年という節目の年なので、建築作業を急ぎ、そこを目指して完成させようというものである。完成が楽しみである。但し、2026年はあくまでメインタワーの完成で、最終的な完成は、10年後の2034年頃だそうである。

テレ朝ニュース(3/27): https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000342505.html

1987年当時の写真

2012年当時の写真

毎年、この時期に妻のバースデーの記念日旅行を行っているが、希望に従い、今年は伊東温泉にある区の保養施設に2泊し、2日間ゴルフを楽しんできた。2017年は石垣島旅行、2018年は河津桜日帰りバス旅行、2019年は久米島旅行、2020~23年は、場所を変えてゴルフ旅行に出かけてきたが、寒い時期なので、暖かい地域への旅行やゴルフが中心となる。区の保養施設への宿泊は初めてであるが、1泊2食付で一人5500円と格安である。ゴルフは、保養所からタクシーで15分位のところにあるゴルフ場で、プレイ代は昼食付で一人5000円というから、これまた格安といえる。

我が家から伊東までは、横浜からJRの踊り子号を利用し、2時間弱で行くことができるので、便利である。保養所には、卓球台もあるというので、卓球道具も持参した。2泊もするのに観光を全くしないのも癪なので、伊東駅近くにある東海館等の見どころを見学する計画を立てたが、後でよく調べて見たら、10年前に一度行ったことがあることが判明した。自分の記憶がいかにいい加減かを実感したが、せっかく少しの時間を観光に割く計画を立てていたので、予定通り、再度訪問した。また、東郷平八郎が晩年住んでいた旧東郷別荘(伊東東郷記念館)にも足を運んだ。

保養所は、平日にもかかわらずほぼ満室であったが、夕食は「お品書き」付きで、品数も多く、一般の温泉旅館に負けるとも劣らない印象であった。前にも書いたが、同じマンションの友人夫妻もたまたま同じ保養所に宿泊するという偶然もあった。彼らは、保養所の常連のようで、宿泊代を考えるとリピートする価値はありそうである。

2日続けて伊東カントリークラブというゴルフ場でゴルフを楽しんだ。初日は若干雨模様であったが、ほとんど傘はささずにプレイできた。天候のせいか、あまり混んでおらず、スムーズであったが、2日目は、穏やかな天候というか暑いくらいで、ゴルフ場は大変混んでいた。コースは起伏が多く、距離もあるため、初級者にとっては、なかなか厳しいものがあった。ゴルフは昼食付であったが、2日間ともステーキデーで普段なら追加料金1100円が無料であった。それを考えるとプレイ代は3000円程度であったかも知れない。

往復とも踊り子号を利用したが、全席指定席であることは知らなかった。往路は、指定席券をその場で購入できたが、帰路は、ほとんど満席状態で、3号車と8号車とバラバラの席しかあいていなかった。車内の人訊いてみたら、普段はそんなに混んでいないが、今は河津桜の満開見頃となっているので、花見客が殺到しているとのことであった。観光列車なので、伊豆の観光地に立ち寄るようで、河津駅は、河津桜の名所がすぐ近くのところにあるので、利用者が多いという。そういえば、はとバス日帰りツアーで河津桜めぐりをしたのは、2018年2月26日のことでまさにこの時期であった。

伊東ゴルフ旅行アルバム: https://www.youtube.com/watch?v=TPN5jEUGLCg