もう一つは、1/4にテレビ朝日で放映された「博士ちゃん~仏像博士12歳—初詣にご利益!国宝&珍仏像」で紹介された有名な仏像の内、滋賀県の長浜市にある正妙寺にある千手千足観音立像が上野にある「びわ湖長浜KANNON HOUSE」で3月15日まで特別に展示されているとの情報を得たので、覗いてみることにした。この仏像は、他に例のない「千本の足」を持つ観音像で、そのムカデのような姿はひと際目を引く。忿怒相で眉目をいからせ、口を開き、額には縦に第三眼を刻む。天冠台上に九つの小面が横に並び、中央には仏面が一段高く載る。何とも異様な姿で、江戸時代のものであるが、詳しくはよくわからないようである。こちらも入場無料であったが、展示品はこの仏像のみであった。こちらは写真撮影OKであったので、しっかりとその姿をカメラにおさめた。まさに、知る人ぞ知る稀有な仏像であった。仏像博士ちゃんに感謝したい。

写真は、大日如来坐像(運慶)と千手千足観音立像

1月3日、BS-TBSの「林修の浮世絵大名画ミステリーSP▼北斎、広重、歌麿、写楽…浮世絵の謎に迫る!」を興味深く見た。2時間近い番組だったが、引き込まれるように見てしまった。前半は、葛飾北斎の代表作「富嶽三十六景」の中の最高傑作と言われる「神奈川沖浪裏」にまつわるミステリーであった。北斎がこの最高傑作を描いたのは、なんと70歳過ぎで、そこに至るまでの軌跡を解き明かしてくれた。40歳頃から波の描画を研究し始め、挫折を繰り返しながら、努力を重ねて、その域に達したようである。70過ぎた者にとっては、勇気づけられるものがあった。晩年は、肉筆画をいっぱい書いていたようであるが、89歳の時に描いた「大鳳凰図」は、八方睨み鳳凰図ともいわれ、本堂(長野県の岩松院)の天井を実際に舞っているかのような迫力を持つ肉筆画である。また、90歳で亡くなる3ヵ月前に描いた「富士越龍図」という最後の作品も目を引いた。

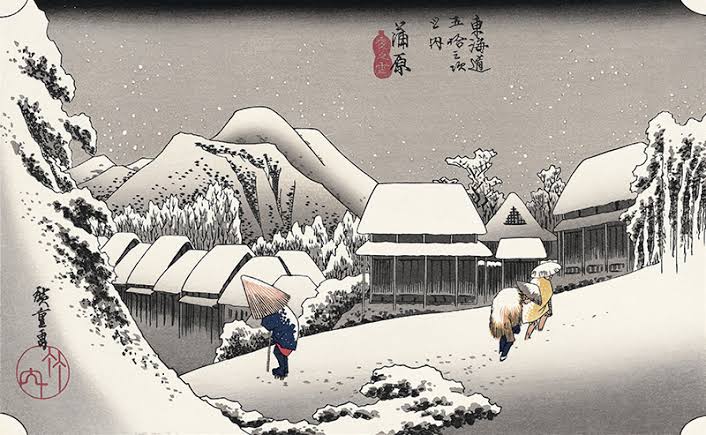

後半では、歌麿の美人画に潜むミステリーや歌川広重の「東海道五十三次」の中でも最高傑作と言われる「蒲原夜之雪」にまつわるミステリーが紹介された。温暖な蒲原になぜあんなに雪を降らせたのか詳しく解説してくれた。蒲原の作品が描かれたと思われる場所は観光スポットにもなっており、何年か前に現地に行ったこともあるので、よけい興味を引いた。広重は、55枚(53プラス日本橋と京都)で一つの作品を作ったもので、朝昼晩、春夏秋冬等メリハリを付けていたので、蒲原の設定を冬の雪にしたようである。想像力豊かな広重は、すべてを見て回ったものではなく、想像力で描いたものもあるようである。我々を絵の中に引き込むように、まさに旅行ガイドブックになっているのである。当時、バカ売れして、新しい版木を使い、初摺と後摺で絵柄が変わっている作品があるのも面白い。

浮世絵に興味を持ち始めたのは、今から35年前、ドイツのフランクフルトに駐在していた時で、世界一の浮世絵収蔵を誇る酒井コレクションの方と知り合いになり、浮世絵展と摺りの実演を企画したことからである。海外での浮世絵の展覧会に積極的であったことを受けて、共催で実施したもので、いい経験ができたし、浮世絵にも興味を持つようになった。松本にある浮世絵博物館の屋根裏収蔵庫に入れてもらい、門外不出の浮世絵や春画を見せてもらったこともある。浮世絵展のお礼として、現代に摺った浮世絵を十数枚いただき、今でも我が家の居間や廊下の壁を飾っている。浮世絵は、ゴッホをはじめとして、外国の画家も強い関心を示し、彼らの作風に影響を与えたことも有名な話である。浮世絵を生んだ江戸時代の文化はすごかったと痛感する今日この頃である。再放送であったようであるが、とにかく知的好奇心をそそる素晴らしい番組であった。

画像は、北斎の作品の「神奈川沖浪裏」「大鳳凰図」「富士越龍図」及び広重の「蒲原」

YouTubeは、広重の「東海道五十三次」の55枚の作品 https://youtu.be/kQzNX-QfKO8

当時、オフィスの引越・改造で、展覧会を開催できるようなスペースができたこと、1988年に日本からドイツへの直行便の就航が予定されていて、様々なイベントが計画されていたこと、自分自身、浮世絵に興味があったこと等開催に向けての環境が整っていった。我が方の協力事項は、展覧会会場を無料で提供すること、ドイツ人・在留日本人への告知、浮世絵の摺り道具・浮世絵自体の無料搬送、関係者の宿泊手配(費用は先方持ち)等であった。

先方は、価値ある浮世絵を提供すること、摺りの実演を行うこと(ドイツでは初めて)、浮世絵の鑑定サービスを行うこと等であった。話はどんとん拍子にいったが、いざ実現しようとすると調整することがいろいろあり、大変といえば大変であった。

先方とは、長野県の松本市にある「日本浮世絵博物館」の館長(当時)で江戸時代から続く酒井コレクションの十代目の方で、海外での展覧会を何回も経験され、国際文化交流に尽力していた。酒井コレクションは浮世絵を10万点も収蔵する世界有数の博物館の一つである。

半年ちょっとの準備期間を経て、実現したのは、1988年11月中旬であった。当初、2週間の予定であったが、地元でも注目を集め、3週間に延長した。その間、ドイツ初となる摺りの実演も何回か行い、ドイツ人に人気を博した。鑑定してもらおうと浮世絵を持参するドイツ人もかなりいた。

この浮世絵展に出品された浮世絵は、すべて江戸〜明治時代に摺られたもので、高いものでは、1点で何百万円もするような作品もあり、保険をかけたほどである。また、浮世絵に傾倒したゴッホが描いた絵画のオリジナル作品も2点(ともに歌川広重)展示し、ゴッホの作品も印刷物であるが、オランダのゴッホ美術館から取り寄せ、比較展示し、注目を浴びた。

印刷物ではなく、現代に実際に摺った作品の販売も1点100マルク(8000円位)で行い、かなりの売り上げを得た。その一部の作品をお礼としていただいたので、今でも大事に保管し、我が家の壁に交代で飾っている。特に、美人画は、色鮮やかで我が家を明るくしている。

この浮世絵展の縁で、帰国後も何年か親しくおつきあいをさせていただいた。松本にある浮世絵博物館にも1990年にお邪魔し、屋根裏にある倉庫にも特別に入れていただいた。展示されていない作品が倉庫に埋もるほど収蔵されていて、とくに春画といわれる世には公開できない芸術作品の本物を拝見させてもらった。その色彩といい、その本物の素晴らしさは驚嘆ものである。ほとんどの絵師は、表の浮世絵と裏の春画の両方を描いているとのことである。例えば、東海道五十三次で有名な歌川広重は、色重という名で春画も多数描いているが、ほとんどの人がその素晴らしい作品を見ることができないのはとても残念であると嘆いておられた。今では、代替わりして、彼の息子さん達が帝国ホテル前と浅草寺参道で浮世絵のお店をやっている。松本の博物館は、孫の代の方が代表理事となって運営されているようである。

画像は、摺りの実演風景

今から約30年前、フランクフルトで勤務していた時、縁あって長野県松本市にある日本浮世絵博物館の協力を得て、浮世絵の展覧会と摺りの実演を行う機会を得た。日本浮世絵博物館の収蔵品は江戸時代の豪商であった酒井家5代200年にわたる「酒井コレクション」が中心となっており、収蔵数ではボストン美術館よりも多いそうである。当時、酒井家は外国での展覧会を精力的に行い、浮世絵の普及を図っていたが、たまたまフランクフルトに立ち寄った際、我々に展覧会の開催がもちかけられ、1988年11月に実現したものである。

浮世絵には個人的には興味はあったものの、当初はドイツ人向けに展覧会を企画するなんてとても実現できそうもないと感じていたが、今から考えるととんとん拍子に話が進み、浮世絵の展示に加え、ドイツ初となる摺りの実演も行うことになった。日本からは、酒井氏と秘書と摺師の3人が来独し、1枚あたり1000万円を超えるような貴重な浮世絵も含め、20~30枚位の浮世絵を展示することになった。あまりにも高価な浮世絵については保険もかけ、毎晩展示終了後金庫に保管する体制をとったほどである。

約2週間の予定であったが、展覧会や実演のことが地元の新聞に掲載されたこともあり、連日多くのドイツ人が来場し、期間を1週間延長することになった。期間中、摺りの実演も何回か行い、多くのドイツが興味を持ったようである。この展示会にあわせ、浮世絵の無料鑑定サービスも行ったが、浮世絵を所有しているドイツ人が意外と多いのにビックリしたものである。

展示品の目玉の一つはあの有名なゴッホが模写したという歌川広重の作品2点の本物の展示であった。「名所江戸百景・亀戸梅屋鋪」と「名所江戸百景・大はしあたけの夕立」の2点であるが、比較するために、ゴッホの作品のコピーもアムステルダムのゴッホ美術館から取り寄せて比較展示した。

江戸時代の作品と同じものを現代に彫って摺った浮世絵の販売も1枚100マルク(約8000円)程度で行った。印刷したものではなく、江戸時代と同じ手法で実際に彫って、摺ったものなので、それなりに素晴らしい出来ばえの浮世絵であった。展覧会終了後も暫くは販売を継続し、ベルリンの事務所オープンの際にもこれを借用して浮世絵の展示を行った。

酒井家の人たちとは帰国後も継続的にお付き合いをさせてもらっており、1990年には松本の日本浮世絵博物館にもお邪魔する機会を得た。印象的だったのは、関係者以外立ち入り禁止となっている大なき倉庫を見学させてもらい、そこにものすごい数の浮世絵が収蔵されていたことである。特に、大きなつづら数個の中に多数の春画が収蔵されていたことにも驚いた。本物の美しさは表現のしようもないが、酒井氏によると物が物だけに国内で展示する機会がないのが残念であると嘆いていた。海外で展示会をやることは可能だが、日本に持ち帰れなくなってしまうとも言っていた。

酒井コレクションとの出会いから浮世絵についての知識も大分詳しくなってきた。浮世絵の美しさは本物を見るとよくわかるし、ゴッホが模写したくなるのも頷ける。浮世絵は西洋の絵画にジャポニズムとして多大な影響を与えたが、その魅力は計り知れない。浮世絵は江戸文化の最高の傑作であると言えよう。

酒井氏から現代版浮世絵を十数枚いただいたので、今でも我が家のリビングや廊下の壁には歌川広重や葛飾北斎や写楽の作品を飾ってあり、時々作品の入れ替えも行っている。富嶽三十六景や東海道五十三次の風景画や歌舞伎役者から歌麿の美人画までどの浮世絵を見ても心が和み、江戸文化を身近に感じることができる。

写真は、「名所江戸百景・亀戸梅屋鋪」の広重の浮世絵とゴッホの模写