林覚乗さんは、世界一大きい釈迦涅槃像のある福岡の南蔵院の住職で、宝くじの大当たりで話題になったこともある知る人ぞ知る有名人で、毎年、全国各地で200回もの講演を行うほどの人気住職である。住職の講話は何本かDVDが販売されており、一時YouTubeにもアップされていたので、何回か拝聴したことがあったが、今では、すべて削除されていて、見ることはできなくなっている。

今から30年ほど前に関連会社の研修として講演をしてもらった「ほほえみの心」という教育ビデオはYouTubeにして保管しているが、いつ聴いても彼の心あたたまる講話は感動的で引き込まれるものがある。また、新入社員向けの入社教育で講演してもらったこともあり、その時の演題は「サービスは自分自身の心の在り方につきる」であった。画像や音声はあまり良くないが、やはりYouTubeに保存している。

また、最近、JAIFA(生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会)の研修会(2003年3月)で講演した講話がYouTubeで公開されているのを知った。演題は、「心ゆたかに生きる」であったが、これまた話は面白いし、涙なしでは聴けないほど引き込まれるような感動的な話である。約1時間と少し長いが時間のある時にじっくり聴いてみてほしい。人生観が変わるかも。。。

「心ゆたかに生きる」(林覚乗): https://youtu.be/p8mkOWzNjSs

白鷗大学のWEBフォーラムは、きたやまおさむ(学長、精神科医で元フォーククルセダーズ)さんが企画されているので、同年代の者としては関心が高く、毎回拝聴している。9月25日は、「いまを生きるための「深層心理学」~この分断の時代に~というタイトルで、ゲストにジャーナリストの後藤謙次(白鷗大学名誉教授)さんを迎え、前回出演した坂崎幸之助(歌手、ALFEEメンバー)さんときたやまおさむさんとの対談もまじえ、話が進められた。

きたやまさんは、昨年、「ハブられても生き残るための深層心理学」という本を出版し、その内容も一部紹介された。「ハブられる」という言葉の意味をよく理解していなかったが、「ハブられる」とは、若者言葉で「ハブる」の受身形で、「仲間はずれにされる」「村八分にされる」という意味であるという。イジメに結びつく言葉であるといえる。

ある解説書によると、本書の要点は、

1 集団から排除される「ハブられる」という現象は、自分の知らないうち、裏で隠れて進行することが多い。

2 集団は自分たちと似た者を取り入れ、異なる者を吐き出すという基本傾向を持つ。これは無自覚に繰り返されやすい。

3 人生は劇に似ている。劇場には舞台のほか、役を降りてほっと一息つける「楽屋」もある。「人生の台本」の存在を知り、よりよいものに紡ぎ直していくことが大切だ。

とある。

また、「きたやま」さんによると、

人にはみな「表」と「裏」があり、建前と本音を使い分けて生きている。表である現実を考慮しながら裏の欲望を調整する。表と裏の橋渡しをしているのが自我、つまり「私」である。人生という劇場にも表舞台と楽屋裏がある。最初、裸で舞台に出た私たちは、大恥をかいたり失敗したりしながら、衣装を着て、せりふを話し、役を演じるようになる。でも、良い子や優等生など、あらかじめ用意された、周囲の人に期待された役を演じさせられている場合が多い。人には、表舞台から降りて、観客の目にさらされずにひと息付ける「心の楽屋」が必要である。素顔に戻れる楽屋があるからこそ、舞台の上に出て演じることができる。人は「表」だけでは生き抜くことができない。「裏」が守られていることが重要である。

という。

人生という劇場に表舞台と楽屋裏があるというのは、とてもわかりやすく、同じ思いである。さすが、精神科医で作詞家である「きたやま」さんらしい視点である。大変勉強になるフォーラムであるが、限定された聴講者しか見られず、ユーチューブ等で公開されていないのが残念である。

7月10日、元フォーク・クルセダーズのメンバーであった北山修さんが学長を務める白鷗大学のWEBフォーラムを聴講した。テーマは、きたやまおさむと語る「危機と日本人」で、タイトルは、「いまよみがえる『イムジン河』~この分断の時代に~」となっていた。ゲストとして、シンガーソングライターでアルフィーのメンバーである歌手の坂崎幸之助さんとエッセイストで作詞家の松山猛さんが出演していた。

「イムジン河」は、もともと北朝鮮で歌われていた曲で、それに松山さんが日本語の歌詞をつけてフォーク・クルセダーズに持込み発売されたが、一時発売禁止になるという数奇な運命をたどった曲であることを初めて知った。4種類の「イムジン河」の曲があることも知った。松山さんの付けた歌詞は、1番は原作に近い内容であったが、2,3番は、独自の視点での歌詞となっているようである。特に、「だれが祖国を二つにわけてしまったの」という歌詞からわかるように、単なる望郷の念だけではなく、分断の時代に平和に願いを込めた思いが歌われている。

「イムジン河」は、まさに、分断の歴史を物語っているが、今年に入って、ロシアによるウクライナ侵攻が始まり、分断がテーマの「イムジン河」に脚光が集りつつあるようである。3人による「イムジン河」の生歌を聴くこともできた。イムジン河は、2004年3月に板門店に行く途中に車窓から眺めたことがあるが、実際のイムジン河を目の前にすると感慨深いものがあった。フォーク・クルセダーズは同年代なので、昔から大好きなグループであったが、加藤和彦さんもはしだのりひこさんも旅立ち、北山修さんだけが、頼りである。精神科医で、白鷗大学の学長をやられているというから素晴らしいかぎりである。

今回、システム上のトラブルで、ライブでフォーラムを聴講することができなかったが、遅れて録画したもので聴講することができた。このフォーラムは聴いていると青春がプレイバックするので、毎回楽しみにしている。

イムジン河: https://youtu.be/1-eJDL3zLCQ

会社の管理職・OB向けの講演会が時々行われているが、会場が家から自転車で5-6分のところにあり、しかも無料なので、よく出掛ける。1月22日は、元NHKヨーロッパ総局長でもあった磯村尚徳氏の講演会で、演題は「日本人が考えるほどヨーロッパはヤバではない」であった。久し振りにお顔を拝見したが、とても90歳とは見えないほどお元気で、お話しぶりも全く年を感じさせない印象であった。

イギリスのEU離脱問題で揺れているヨーロッパであるが、講演の主なポイントは下記のようなものであった。

・イギリスは、かっての大英帝国のほどの影響力はもうない。

・今のヨーロッパを引っ張ているのは、3人の女性

①ドイツのフォンデアライエン女史(初のEUの女性欧州委員長)

②フランスのラガルド欧州中央銀行総裁

③デンマークのベステアー欧州委員(GAFAの天敵)

ドイツとフランスが引っ張るEUは極めて強力であるという。

・ドイツの強みは、

①国歌にもなっている「世界に冠たるドイツ」は健在で、財政黒字

②ドイツの製造業(モノづくり)は卓越

③人の養成が上手(難民も多数受入れ、熟練工育成)

④政治家が優秀(大連立、大人の政治)

⑤1963年の仏独協力条約(ドゴールとアデナウアー間)-- 800万人の若者の交流・共通の歴史教科書作成等や1969年エアバスの開発 ⇒ EUの土台

⑥生活の質が高い(休暇もしっかり取る、皆5時には帰宅)---自分の経験からも、ドイツは日本より遥かに進んでいるとの実感を持っている。就業環境などは雲泥の差である。

フランスの強みは、

①地の利がいい(農産物に恵まれている)

②教育が素晴らしい---幼稚園から哲学を教えている(物事に疑問を持つこと)。読み書きソロバン(国語、算数)及び哲学重視

③文化(最上の安全保障)だけでなく、外交的手腕がある---国連の常任理事国になっている

強みのある仏・独率いるEUは強い。日本はアングロサクソンになびいてきたが、1864~1868年の幕末には、フランスは日本の近代化に大きな影響を与えた。横須賀に作った造船所もその一つである。日本の英語教育の在り方にも問題を提起していた。

結論としては、EUを離脱しようとしているイギリスは、アングロサクソンの呪縛にかかっており、フランス・ドイツを中心とするヨーロッパは、まさに、日本人が考えるほどヤバではなく、EUの底力を見誤るとこれからの世界は読めないということであった。久し振りに世界の政治動向の話を聞いたが、大変勉強になった。

昨日(10/19)、書の詩人、いのちの詩人とも称される相田みつをさんのご長男であり、「相田みつを美術館館長」である相田一人さんの講演会が近くの図書館で開催されたので、聞きに行ってきた。「一生感動一生青春 ~ 父 相田みつをを語る」という演題でいろいろな話を聞くことができた。相田みつをさんは、まず詩人であり、次に書家であるとのことだが、貧しい家庭に育ち、苦労したようである。まず、詩を書き、それを書にするという作業手順であるが、書に重きを置いていたようで、書き損じが山のように発生するので、子供はそれをお風呂の薪に使っていたとのことである。子供から見た相田みつをさんの書家としての情熱ぶりや人生への考え方、エピソード等を実際の書や写真や映像を紹介しながら面白おかしく話をしていただいた。

演題にもあるように、相田みつをさんは、「一生感動、一生青春」「一生勉強、一生青春」という言葉が好きであったようである。禅宗の武井哲応老師を師匠と仰ぎ、仏教的な言葉も多く、「そのときどう動く」はそんな背景のようである。「どんなぐちでも気持ちよく聞いてくれる人 その人はあなたにとって大事な観音さまだ」と自分もその役をしているか振り返り、聞き役の大切さも語っていた。「にんげんだもの」という初めての本を出版したのは、60才の時だが、最初は売れず、67才で亡くなってから売れ出したようで、400万部を超えているとのこと。最近では、学校の教科書にもいろいろな言葉が取り上げられているようである。

後半では、最近、ある会社の内定者向けの講演で、xx年後に役に立つ(かも知れない)言葉を選んで紹介したが、今回その言葉を取り上げてくれた。

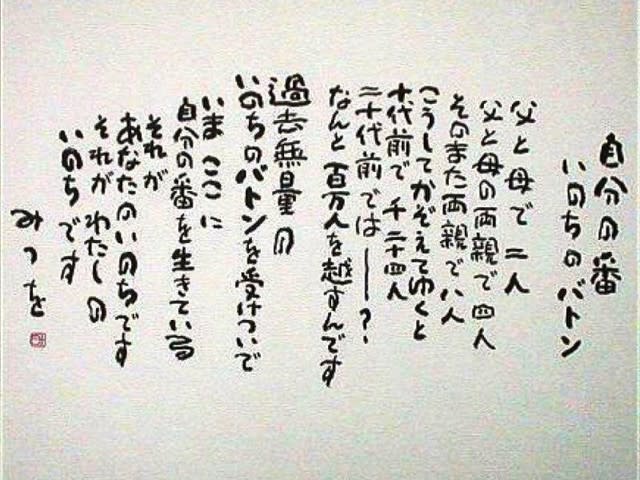

10年後: 「自分の番 いのちのバトン」 言葉は長いので画像参照。

9年後: 「花を支える枝 枝を支える幹 幹を支える根 根はみえねんだなあ」「土の中の水道管 高いビルの下の下水 大事なものは表に出ない」

8年後: 「あなたがそこにただいるだけで その場の空気があかるくなる あなたがそこにただいるだけで みんなのこころがやすらぐ そんなあなたにわたしもなりたい」

7年後: 「長い人生にはなあ どんなに避けようとしても どうしても通らなければならぬ道 - てものがあるんだな そんなときはその道を 黙って歩くことだな 愚痴や弱音を吐かないでな 黙って歩くんだよ ただ黙って - 涙なんか見せちゃダメだぜ!! そしてなあ その時なんだよ 人間としての いのちの根が ふかくなるのは・・・・・」

6年後: 「あなたにめぐり あえてほんとうに よかった ひとりでもいい こころから そういってくれる ひとがあれば」

5年後: 「愛する人との別れもつらいけど 会いたくない人に会うのも苦しみなんだよ 怨憎会苦というんだね」

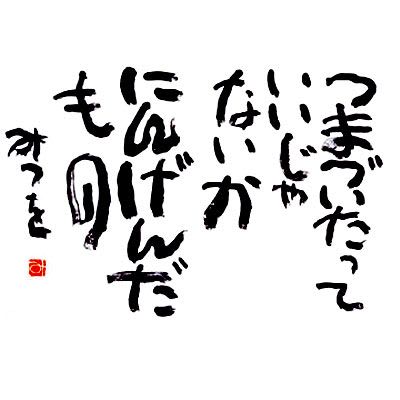

4年後: 「つまづいたっていいじゃないか にんげんだもの」 七転八倒「つまづいたり ころんだり するほうが 自然なんだな にんげんだもの」

3年後: 馴れ 「馴れるな 馴れるな 一生馴れるな 馴れると 感動がなくなってしまう 感動がなくなったら 人生おしまいだ 馴れるほどこわいものはない いつも初めて いつも初心 何回同じことをやっても今日が初めて 緊張で身体がふるえる 初心だからふるえるのが あたりまえなのだ」

2年後: 肥料 「あのときの あの苦しみも あのときの あの悲しみも みんな肥料になったんだなあ じぶんがじぶんになるための」

1年後: 毬 「真正面から まともに当たりながら 毬は 相手にも自分にも 傷をつけない」

半年後: 「あたらしい門出をする者には 新しい道がひらける」

3か月後: 「夢はでっかく 根はふかく」

今: 「いまここ じぶん その合計がじぶんの一生」

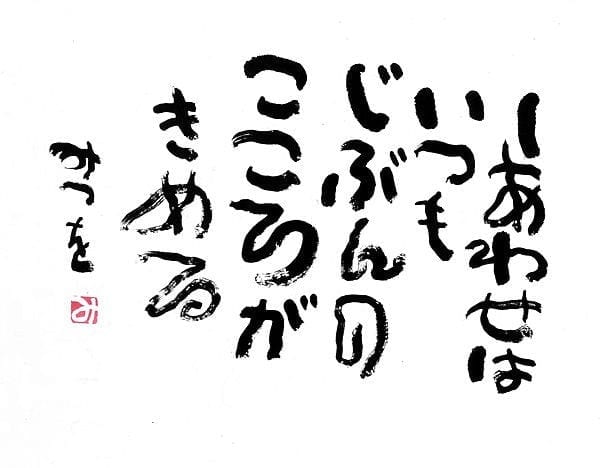

最後に、一生役に立つ(かも知れない)言葉は、 「しあわせは いつも じぶんの こころが きめる」

22才位の内定者対象に対して紹介された言葉であるが、我々にとっても十分あてはまるので、ぞっとするほどである。最後に、相田一夫さんは、最も好きな言葉を一つ選べと言われれば、この「しあわせはいつもじぶんのこころがきめる」であると言い切った。自分自身も最も好きな言葉は、これだったので、意を強くした。相田みつをさんの言葉はトイレにも日替わりカレンダーで飾ってあるし、自分のHPのトップページにも日替わりで掲載している。久し振りに元気と勇気をもらった講演会であった。

10月1日、会社のOB組織が主催する三浦雄一郎さんの講演会を聞きに行ってきた。場所が家から自転車で5分のところなので、気軽に出かけた。三浦さんと言えば、プロスキーヤー・冒険家としてマスコミでも有名な方であるが、「攻める健康法」という演題での興味深い講演であった。現在、86歳になられるが、33歳の時に富士山直滑降スキーで話題になり、70歳、75歳、そして80歳と3度のエベレスト登頂に成功したり、いまだ持って現役で活躍されている。

講演で自分史についていろいろ語られていたが、冒険の裏では、怪我や病気の連続で、60歳すぎにはメタボリック症候群に悩んでいたとのことである。特に、晩年は、ドクターストップがかかるほどの怪我や病気をもろともせず、次から次へと新しい挑戦を行ってきたようである。最近では、今年1月に南米のアコンカグア登頂を目指しながら、体調不良で登頂を断念したことが話題になった。今は、90歳でのエベレスト登頂を目指し、準備を重ねているとも語っていた。

講演を聞いていて感じたことは、生きがいを持つことにより、身体も若返ることができる。人生と向き合い、目標を持つことにより元気に明るく生きる工夫と努力が必要である。医者になんと言われようと自分で直そうという強い意志があれば、怪我や病気も克服できる。まさに、攻める健康法かもしれない。三浦さんといえば、セサミンのテレビコマーシャルでも有名であるが、元気な先輩たちを見ているとこちらも元気が出てくる。

何年か前に、岩手県の北上市で行われたマスターズのアジア陸上競技選手権大会で100mを好タイムで走り抜けた104歳の選手に大いに元気をもらったことを思い出す。マスターズ競技の世界では、お年寄りが皆元気で、70代、80代の選手が多数活躍しており、60代はまだまだ鼻たれ小僧といったところである。今や立派な年寄りの仲間に入りつつあるが、三浦さんを見習って、前向きに攻める挑戦を続けていきたいと思う。

最近、親鸞聖人がらみで、仏法のビデオや講話を聴く機会が増えているが、急に、林覚乗住職の講話「ほほえみの心」を聴きたくなって、じっくり聴いてみた。林さんは、世界一大きい釈迦涅槃像のある福岡の南蔵院の住職で、宝くじの大当たりで話題になったこともあるので、ご存知の方もいるかも知れませんが、毎年、全国各地で200回もの講演を行うほどの人気住職である。

今から30年近く前に関連会社の研修として講演をしてもらった時のタイトルが「ほほえみの心」であった。彼の心あたたまる講話は感動的というか涙なしでは聴けないほど引き込まれるものがある。住職の講話は何本かDVDが販売されており、一時YouTubeにもアップされていたので、何回か拝聴したことがあったが、今では、すべて削除されていて、見ることはできなくなっている。

研修の時の講話は、約1時間だが、ビデオからYouTubeにアップしているので、興味があったら、時間を作って是非一度聴いてみてほしい。話し方も上手なので、ついつい引き込まれながら、1時間もの講話に釘づけになってしまい、心が洗われるというか、大げさにいえば、人生観が変わるほどのインパクトがある。この年になっても、人生を達観できていないが、せめて自分の人生の反省をこめて、もう一度内容を噛みしめてみたい。まだ、福岡の南蔵院に行ったことがないので、一度機会を作って聖地を訪ねてみたい。

写真は、南蔵院の涅槃像

「ほほえみの心」: https://youtu.be/q6PeWQ_BrUI