先週木曜日(11日)、BSプレミアムで新日本風土記「郡上八幡」を放送していた。初回放送は10年前だそうだが、たしか見るのは今回が2回目だ。岐阜県郡上市八幡町。毎年、三十三夜にわたり盆踊りが開催され、なかでもお盆の4日間は、朝4時まで徹夜で踊り明かすことで知られている。参加者のエネルギーには感心させられるが、その徹夜おどりのクライマックスで踊られる曲の一つが「かわさき」。「かわさき」というのは、三重県伊勢市の勢田川に沿った商人町河崎で江戸中期の頃から謡われていた俚謡。全国各地からやって来るお伊勢参りの人々によって各地に伝えられた。郡上八幡にも伝わり、題名もそのまま「かわさき」として謡い継がれているという。そしてこの「かわさき」がもとになって「伊勢音頭」が出来上がったという。

先週木曜日(11日)、BSプレミアムで新日本風土記「郡上八幡」を放送していた。初回放送は10年前だそうだが、たしか見るのは今回が2回目だ。岐阜県郡上市八幡町。毎年、三十三夜にわたり盆踊りが開催され、なかでもお盆の4日間は、朝4時まで徹夜で踊り明かすことで知られている。参加者のエネルギーには感心させられるが、その徹夜おどりのクライマックスで踊られる曲の一つが「かわさき」。「かわさき」というのは、三重県伊勢市の勢田川に沿った商人町河崎で江戸中期の頃から謡われていた俚謡。全国各地からやって来るお伊勢参りの人々によって各地に伝えられた。郡上八幡にも伝わり、題名もそのまま「かわさき」として謡い継がれているという。そしてこの「かわさき」がもとになって「伊勢音頭」が出来上がったという。さて、その徹夜おどりが昨日から始まっているはずだが、コロナ禍の中、どんなまつりになっているのだろう。

▼東海風流プロジェクトによる「かわさき」

▼「かわさき」から発展した「伊勢音頭」

一昨日、NHKで特集ドラマ「アイドル」という番組を放送していた。昭和初期から戦後間もない頃までの20年弱、新宿角筈に存在し、軽演劇やレビューで一世を風靡した「ムーランルージュ新宿座」のトップアイドルとして活躍した明日待子の半生を描いたドラマだった。見ながら僕は11年前の思い出を振り返っていた。

一昨日、NHKで特集ドラマ「アイドル」という番組を放送していた。昭和初期から戦後間もない頃までの20年弱、新宿角筈に存在し、軽演劇やレビューで一世を風靡した「ムーランルージュ新宿座」のトップアイドルとして活躍した明日待子の半生を描いたドラマだった。見ながら僕は11年前の思い出を振り返っていた。

県立図書館の貸出カードが期限切れになっていたのでその更新と、図書館の裏を流れる加勢川(上江津湖)の映像を撮りたいと思い、午後から4年ぶりに県立図書館を訪れた。

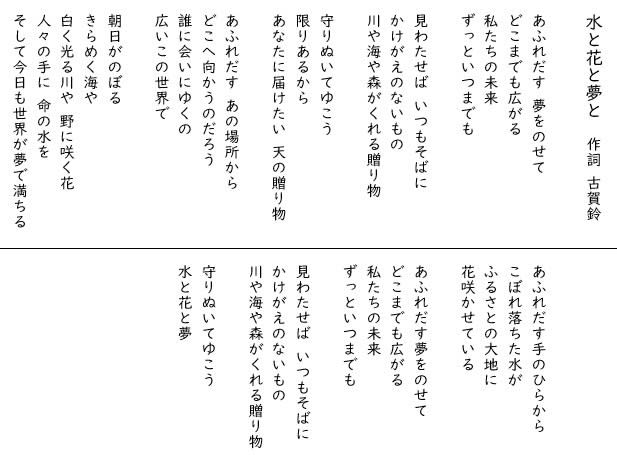

県立図書館の貸出カードが期限切れになっていたのでその更新と、図書館の裏を流れる加勢川(上江津湖)の映像を撮りたいと思い、午後から4年ぶりに県立図書館を訪れた。 今年の4月23・24日、熊本市で開催された「第4回アジア・太平洋水サミット」の記念ソング「水と花と夢と」は、玉名女子高3年の古賀鈴さん作詞、天水中2年の麻生朱里さん作曲の歌が選ばれ、サミット当日やプレイベントなどで使われました。麻生朱里さんは舞踊団花童で花童あかりとしても活躍しています。

今年の4月23・24日、熊本市で開催された「第4回アジア・太平洋水サミット」の記念ソング「水と花と夢と」は、玉名女子高3年の古賀鈴さん作詞、天水中2年の麻生朱里さん作曲の歌が選ばれ、サミット当日やプレイベントなどで使われました。麻生朱里さんは舞踊団花童で花童あかりとしても活躍しています。

旧暦では今日10日から12日がお盆だそうだ。(2022年の場合)

旧暦では今日10日から12日がお盆だそうだ。(2022年の場合) 日曜日の熊日新聞に、日本野球機構(NPB)は全国各地の「日本野球聖地・名所150選」を選定し、熊本県内からは藤崎台球場と水前寺野球場が選ばれたというニュースが載っていた。

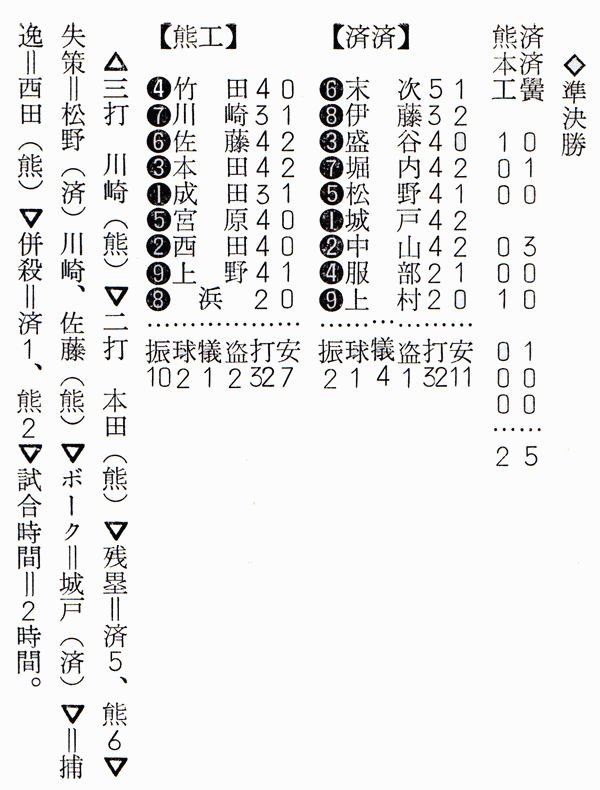

日曜日の熊日新聞に、日本野球機構(NPB)は全国各地の「日本野球聖地・名所150選」を選定し、熊本県内からは藤崎台球場と水前寺野球場が選ばれたというニュースが載っていた。 僕は小・中学生の頃、母が作った弁当を持って上熊本から電車を乗り継ぎ水前寺球場までよく高校野球を見に行った。当時の熊本の高校野球は強かった。昭和33年(1958)の選抜高校野球で優勝した済々黌チームを始め、熊工、熊商、九学、熊高などどこも強かった。下の新聞記事は済々黌対熊工の対戦スコアだが、これは熊本県大会ではない。甲子園の選抜大会の準決勝である。僕にとってのヒーローは済々黌のエース城戸博さんだった。城戸さんのことは彼が京陵中学校の時から練習を見に行っていたので知っていた。左腕から繰り出す速球とドロップ、そしてバッティングセンスは野球好きの小学生に過ぎなかった僕にもひときわ光って見えた。済々黌に進んだ城戸さんはすぐに中心選手になり、水前寺球場でその雄姿を見るのが楽しみだった。そしてあの昭和33年春の選抜大会の優勝。甲子園から凱旋した済々黌チームを迎えるため、数万人の市民で埋まった熊本駅前の光景を僕は決して忘れない。

僕は小・中学生の頃、母が作った弁当を持って上熊本から電車を乗り継ぎ水前寺球場までよく高校野球を見に行った。当時の熊本の高校野球は強かった。昭和33年(1958)の選抜高校野球で優勝した済々黌チームを始め、熊工、熊商、九学、熊高などどこも強かった。下の新聞記事は済々黌対熊工の対戦スコアだが、これは熊本県大会ではない。甲子園の選抜大会の準決勝である。僕にとってのヒーローは済々黌のエース城戸博さんだった。城戸さんのことは彼が京陵中学校の時から練習を見に行っていたので知っていた。左腕から繰り出す速球とドロップ、そしてバッティングセンスは野球好きの小学生に過ぎなかった僕にもひときわ光って見えた。済々黌に進んだ城戸さんはすぐに中心選手になり、水前寺球場でその雄姿を見るのが楽しみだった。そしてあの昭和33年春の選抜大会の優勝。甲子園から凱旋した済々黌チームを迎えるため、数万人の市民で埋まった熊本駅前の光景を僕は決して忘れない。

僕にとっての「夏うた」ナンバーワンはコーラスグループ「サーカス」が歌う「Mr.サマータイム」である。そうなった出来事があった。あれは44年も前の夏だった。当時僕は新工場を建設したばかりの防府に勤務していた。毎年、防府市では夏に「防府まつり」があり、市民総踊りなどのイベントが行われる。会社として、地域社会にとけ込み、市民に認知してもらうため、「防府まつり」の多くのイベントに参加することが工場方針だった。その推進担当の役割を担っていた僕は、総踊りへの参加準備に大わらわだったが、もう一つ頭を悩ませたのが「職場対抗のど自慢大会」への参加だった。防府市内の多くの企業から3人ずつ出場し、その合計得点で順位を決めるというものだが、わが工場は立ち上がったばかりで人数も少なく、参加を募っても出場してくれる人がいなかった。多少はのどに自信がある人もいるにはいたが、2000人近く入る防府市公会堂で歌うのは尻込みするのが当たり前だ。それでも何とかムリヤリ2人にお願いし、しかたがないので担当である僕自身が出ることにしてなんとか3人揃えた。そしてリハーサルの日。そこで某企業のOLさんが歌った「Mr.サマータイム」に僕らは衝撃を受けた。ちょうどこの歌が大ヒットしていた頃だったが、このOLさん、プロかと思うほどおそろしく上手い人で僕らは戦意喪失した。案の定、本番ではその「Mr.サマータイム」が最高得点をマークし、その企業が優勝した。その企業というのが鐘紡だった。この歌はその年のカネボウ夏のキャンペーンソングだった。

僕にとっての「夏うた」ナンバーワンはコーラスグループ「サーカス」が歌う「Mr.サマータイム」である。そうなった出来事があった。あれは44年も前の夏だった。当時僕は新工場を建設したばかりの防府に勤務していた。毎年、防府市では夏に「防府まつり」があり、市民総踊りなどのイベントが行われる。会社として、地域社会にとけ込み、市民に認知してもらうため、「防府まつり」の多くのイベントに参加することが工場方針だった。その推進担当の役割を担っていた僕は、総踊りへの参加準備に大わらわだったが、もう一つ頭を悩ませたのが「職場対抗のど自慢大会」への参加だった。防府市内の多くの企業から3人ずつ出場し、その合計得点で順位を決めるというものだが、わが工場は立ち上がったばかりで人数も少なく、参加を募っても出場してくれる人がいなかった。多少はのどに自信がある人もいるにはいたが、2000人近く入る防府市公会堂で歌うのは尻込みするのが当たり前だ。それでも何とかムリヤリ2人にお願いし、しかたがないので担当である僕自身が出ることにしてなんとか3人揃えた。そしてリハーサルの日。そこで某企業のOLさんが歌った「Mr.サマータイム」に僕らは衝撃を受けた。ちょうどこの歌が大ヒットしていた頃だったが、このOLさん、プロかと思うほどおそろしく上手い人で僕らは戦意喪失した。案の定、本番ではその「Mr.サマータイム」が最高得点をマークし、その企業が優勝した。その企業というのが鐘紡だった。この歌はその年のカネボウ夏のキャンペーンソングだった。