カナダ航空宇宙博物館の続きです。今度はカナダ空軍の練習機のコーナーです。

ロッククリフというのはカナダ空軍のロッククリフ基地のことです。オンタリオ州オタワにある空軍基地でしたが今は民間のロッククリフ飛行場になっています。また、今いるカナダ航空宇宙博物館が隣接しているところでもあります。この博物館も当たり前のように飛行場の隣に建っているのです。

第二次世界大戦時はイギリス連邦航空訓練計画 (BCATP) による空軍パイロット養成基地のひとつとして運用されていました。

BCATPはイギリスを初めとした連邦各国のパイロット養成をカナダ国内で実施するというものです。カナダは第二次世界大戦の後背地で敵弾の心配が無いので訓練に適しているわけです。カナダはコレに係る費用のほとんどを負担する代わりに、パイロット養成がカナダの主要な戦争貢献になるという言質をイギリスから引き出しました。

これによってカナダは戦争への関与と自国民を戦場へ送り出す人数を最小限に留められたと言われています。スピットファイアのプラモデルを見てみるとカナダ空軍のマーキングの収録が少ないんですが、これのおかげというのもあるでしょうかね。

フリート・モデル16BフィンチII (Fleet 16B Finch II) です。1928年初飛行(コンソリデーテッド14Mとして)。

元々はコンソリデーテッドが設計製造していた2座の複葉練習機をフリート社がライセンス生産したもの。エンジン、着陸装置、操縦翼面の違いによって型式が分けられていますが、モデル10を改良したものがモデル16フィンチ(鳥の名前)で、モデル16内でもいくつかのサブタイプがあります。

BCATPでの初等訓練でタガーモスとともに用いられ、寒冷地のカナダに適した密閉式風防を備えています。この手の練習機にしては数が多い400機が生産されました。ただし長足の進歩を遂げていた当時の航空機の流れにより、1943年以降は単葉機のフェアチャイルド・コーネルに徐々に置き換えられていくことになります。

この個体は、1940年フリート製、カナダ空軍に納品されて1943年まで飛行訓練に使用されました。1947年にアメリカ人の個人に買い取られて民間機として飛びました。1964年にカナダ人が買い戻して1966年に博物館へ寄贈しています。1970年には復元飛行もしたんだそうな。

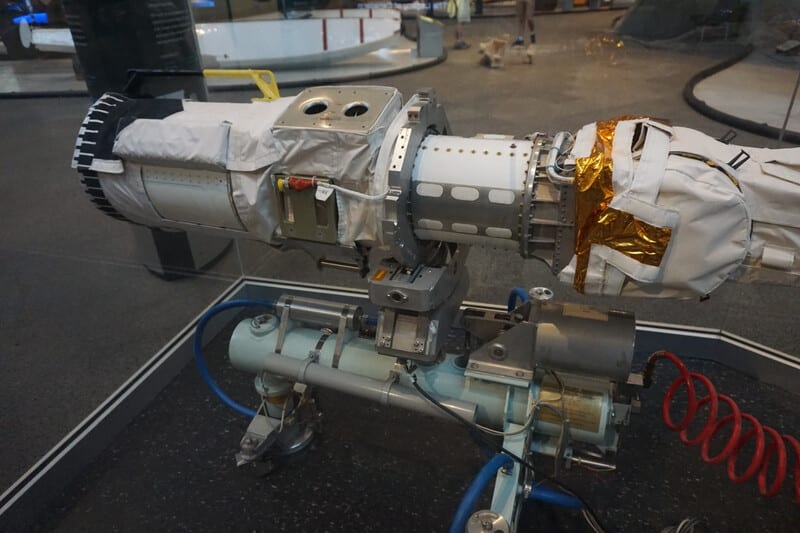

航空偵察用のカメラです。フェアチャイルドK-3型という機種です。

これは飛行艇に付けられていました。BCATPでは航空カメラの撮影訓練もやっていたんでしょう。

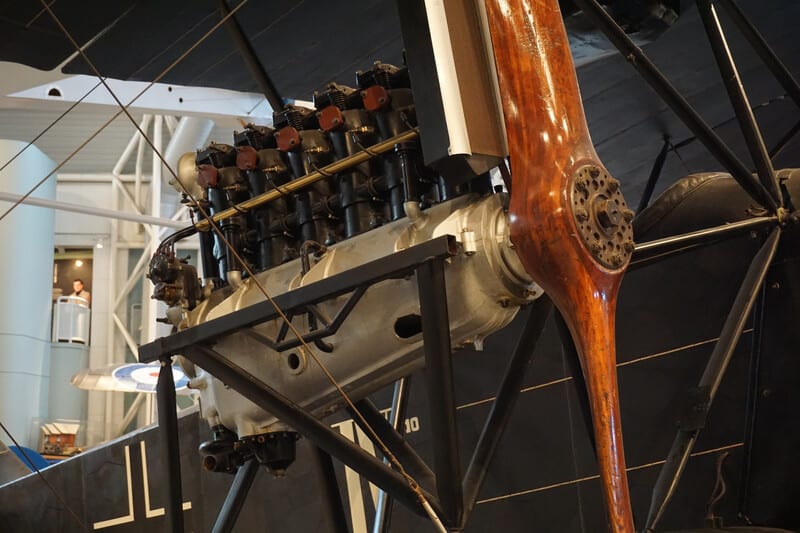

ノースアメリカン・ハーバードMk.II (North American Harvard Mk.II) です。1940年初飛行(AT-6として)。

ご存知、ノースアメリカンの練習機T-6テキサンのカナダ版です。もう説明不要ですよね(手抜き)。BCATPでは高等練習機として使われました。

カナダにおいては現地でライセンス生産された機体も相当数あります。本家ノースアメリカンではB-25やP-51の生産で手一杯だったからです。カナダのノールダイン社では、イギリスとカナダ向けに約2,800機のハーバードMk.IIがライセンス生産されました。Mk.IIは、AT-6相当の機体です。

ちなみに、戦時中の金属不足を見越して胴体後部を木製にした設計が進められていましたが、幸いそういう事態は起きなかったのでボツになっています。また、雪上で離着陸できるようスキー板を履いた設計もありましたが、着陸脚を頑丈なものに交換しないといけないのでこれもボツになりました。これは今まで知らなかった豆知識でした。

ハーバードの外観の特徴として長く延びた排気管があります。それとMk.IIというか戦時中のテキサンの特徴としては窓枠の多い風防が挙げられますね。

カナディアン・カー&ファウンドリー社では、戦後になってT-6G相当のハーバードMk.IVを約550機ライセンス生産しています。Mk.IVは窓枠の少ない風防が特徴です。

この個体は1940年ノースアメリカン製。カナダ空軍に納品されてからは1962年まで飛行訓練に使用されました。1964年に博物館へ寄贈されています。ここの飛行機の中ではあまり移動の少ない機体ですわね。

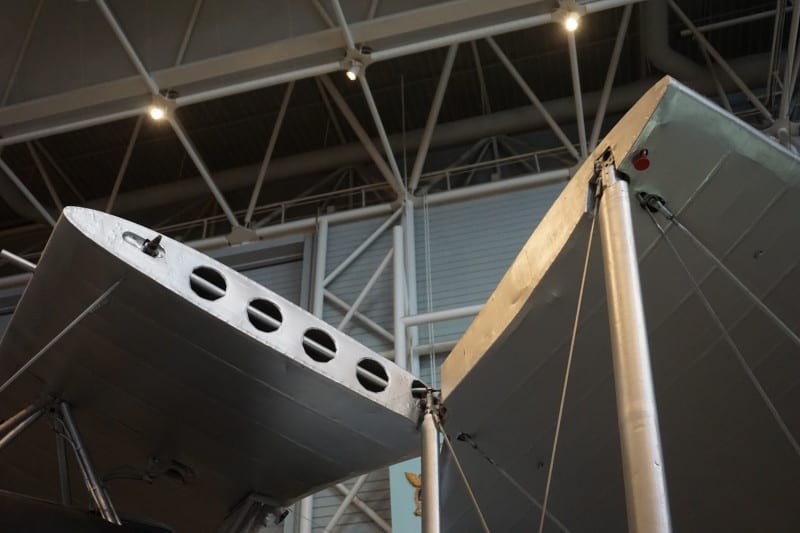

行き場がなさそうにすみっこで佇んでいるアブロ・ランカスターの機首です。たぶんレプリカなんでしょうけど、別にどっちでもいいですよね。

説明書きによれば、ランカスターの機首だけでも5人の乗組員が必要なんだと書いてあります。その5人とは操縦手、航法士、機関士、爆撃手(兼前部機銃手)、通信士なのであります。あとは省略されたけど中央と尾部の各機銃手2人もいます。

爆撃機を飛ばすのにもそれぞれ分野の異なる人員がこんなにいるので、人件費の係るコストの高い兵器なのだということです。撃墜された時の損耗も大きいですね。

アブロ・アンソンMk.IV (Avro Anson Mk.V) です。1935年初飛行。

イギリス初の単葉・引込脚装備の双発機です。輸送、偵察、訓練、爆撃などだいたい何でもこなしていた「忠実なアニー」です。カナダ空軍ではBCATPの一環で多発機の練習機として多数が運用されました。

初めはMk.IIがカナダ内の複数社で約1,800機ライセンス生産されました。Mk.IIの胴体は鋼管羽布張りだったんですが、これを木製合板に改良した「ビダール・アンソン」ことMk.Vが1943年に初飛行しました。羽布張りから合板に変わったおかげで、寒冷地のカナダ特有の冷たい風によって体を冷やされることがなくなりました。このMk.Vもマクドナルド・ブラザーズ社とカナディアン・カー&ファウンドリー社により約1,000機がライセンス生産されました。

戦後は余剰機が民間へ放出されました。カナダ北部の磁気調査では合板胴体のアンソンは重宝されたんだそうです。

この個体は1945年マクドナル・ブラザーズ製です。マクドナルでは748機生産したんだそうな。カナダ空軍に納品されて、1954年まで輸送任務などで運用されました。1964年まで保管された後、博物館へ寄贈されています。

リンク・トレーナーという飛行訓練装置、すなわちフライトシミュレーターです。デパート屋上の遊具みたいな格好をしていますが、大真面目のフライトシミュレーターです。

1929年にアメリカ人発明家のエドウィン・リンクが考案しました。だからリンク・トレーナーです。これが出現したことで実機で飛行するよりも前の段階で地上にいながら飛行操縦のいろはを学べるようになったのです。

コックピットは当時の練習機と同じ操縦装置が配置されていて、それを動かすと空気圧によって機体が傾くのです。あとは、動翼も操縦したとおりに動きます。これは訓練生がどういう操縦をしているか教官が目で見て確認できるための機能でしょう。

ちなみにフライトシミュレーターには蓋がついています。蓋を閉じて真っ暗な中で装置を動かすことで、計器飛行の訓練ができるんだと思われ。

50万人以上のパイロットがこれを使って育てられたとされています。カナダでもBCATPで導入されました。

フェアチャイルド・PT-26BコーネルMk.III (Fairchild PT-26B Cornell Mk.III) です。1942年初飛行。

フィンチとタイガーモスに代わる初等練習機です。複葉練習機を単葉にしたような見た目ですかね。主翼桁はなんと木製だそうな。金属製と比べると耐久性が悪くて毎年検査がいるので民間市場では不人気だったとかで。

元々はアメリカ軍の複葉練習機置き換え用の機体ですが、カナダでもフリートが約1,600機ライセンス生産しました。

PT-26は、PT-19のカナダ版という感じ。フィンチと同じで、寒冷地対策の密閉式風防が追加装備されています。初期型はPT-26AコーネルMk.IIで、マイナーチェンジ版がPT-26BコーネルMk.IIIです。

この個体は1942年フリート製。カナダ空軍に納品されて、1944年まで初等訓練に用いられました。その後は1962年まで長期保管されていて、最後は博物館へ寄贈されています。

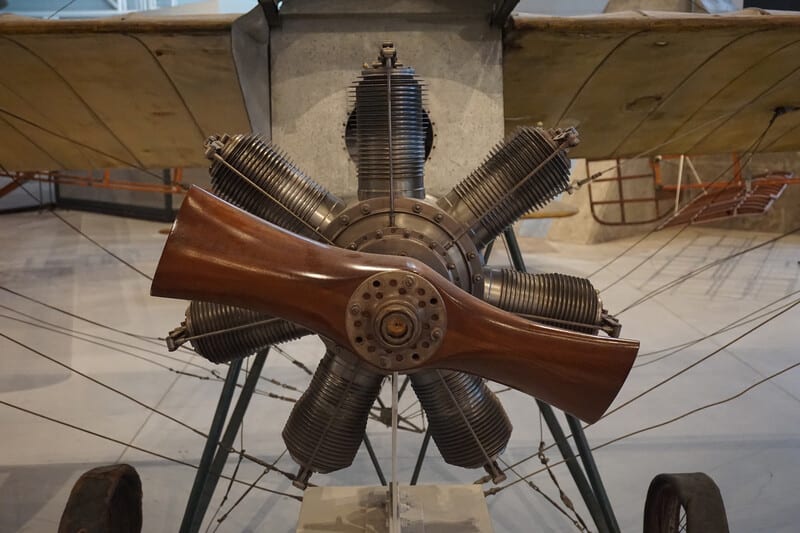

デ・ハビランドDH.82タイガーモス (De Havilland DH.82 Tiger Moth) です。1931年初飛行。

ご存知イギリスの有名な複葉練習機です。DH.60ジプシーモスの軍用型です。

カナダにもやってきて、寒冷地対策の密閉式風防付きのDH.82Aと頑丈なブレーキと降着装置を付けたDH.82Cが生産されました。

カナダ生産分には、アメリカ製メナスコエンジン搭載機もあり、メナスコモスと呼ばれていたそうな。

これから機体に乗り込む訓練生と教官のちょっとした小芝居が展開されています。

この機体の経歴については、よく分からなかったです。

BCATP練習機軍団はこれで以上です。

というところで今日はここまで。

その52へ→

![[優衣屋] 宇宙服 宇宙飛行士 ヘルメット子供用 大人用 男性用 女性用 つなぎ服 ハロウィン コスプレ衣装...](https://m.media-amazon.com/images/I/41rxkByPC3L._SL160_.jpg)