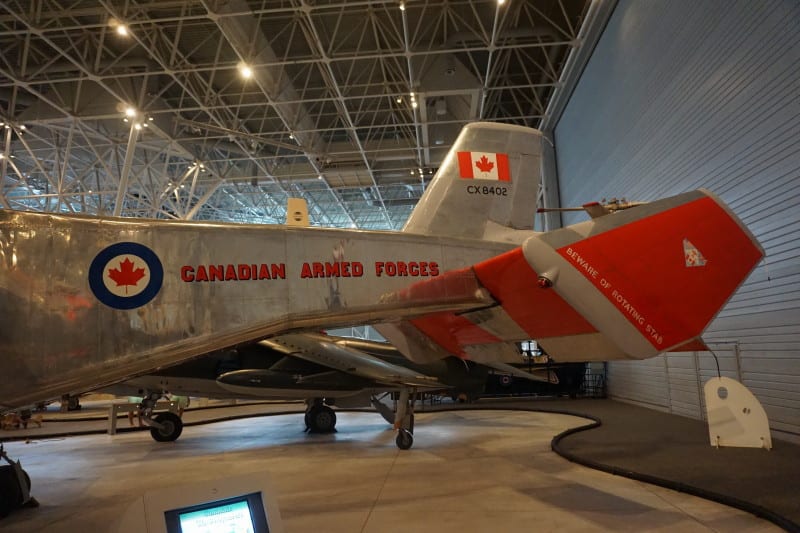

アブロ・カナダCF-105アローMk.2 (Avro Canada CF-105 Arrow Mk.2) です。1958年初飛行。

マニアが開発中止を惜しんだ悲運の飛行機というのはどの時代どの国にもあるかと思います。アメリカのXB-70、イギリスのTSR-II、日本なら烈風とかですね。そしてカナダにもそんな幻の戦闘機、CF-105アローがあります。1953年から対ソ連爆撃機迎撃用のCF-100の後継機として開発が始まり、1958年に初飛行を果たしました。試作機レベルでは完成に漕ぎ着けたものの、政治的なゴタゴタによって開発計画は凍結されてしまい機体も焼却処分される悲劇的な結末を迎えました。

CF-100初飛行して数年もすると戦闘機の超音速化は必須の流れになっていました。CF-100は早晩陳腐化すると見て、1953年に後継機の開発が始まったのです。CF-105の要求性能のひとつはその超音速飛行でして、当時流行していた無尾翼デルタ翼を高翼配置で採用しています。エリアルールはどうも考慮されていないっぽくて、どうやら力尽くでマッハ2まで飛ぶつもりだったみたいです。マジか。

力尽くで飛ぶためのエンジンは、オレンダ・イロコイを搭載する予定で進めていましたが、試作機の段階ではアメリカのJ75で代用しています。飛行にはアナログコンピュータ式のフライ・バイ・ワイヤ制御を実用化しています。フライ・バイ・ワイヤを実用化した初めての航空機としても知られています。

ソ連の爆撃機を撃ち落とすための兵装はもはや機関銃やロケット弾ではなく、AIM-7スパロー4発を胴体の兵器倉へ格納する方式でした。試作機の段階では増槽も付いていないので、見た目はクリーンでさっぱりとした美しいものになっています。その代わりバカみたいにデカい機体になっていて、全長24m、全幅15mという大きさに膨れ上がってしまいました。これはアメリカのバカデカ戦闘機F-111に匹敵するものです。なのでF-111同様戦闘機と言ってもソ連爆撃機絶対殺すマンの直線番長で、制空戦闘はそうでもなかったんじゃないかなと思います。そしてこの白亜の巨体は当然調達費として跳ね返ってくるのです・・・。

1959年2月20日、カナダ政府はアロー計画の中止を発表しました。主な要因は開発コストの高騰と代替兵器の台頭です。CF-105を1機調達するのに800万カナダドルかかるのです。なお数年後に調達したCF-104は190万カナダドルなので、いくら両者の性能が違うと言っても躊躇する値段でしょう。ここまで湯水のように使った開発費だってありますし開発費はまだまだ膨れ上がるのです。

もうひとつの代替兵器は、CIM-10Bボマークで事足りるよねと気づいたからです。また、1957年には例のスプートニク・ショックが起きました。もはやこれからの核爆撃は爆撃機でちんたら運ぶものではなくて、迎撃不可能な大陸間弾道ミサイルで直接攻撃する段階に移行しました。そうするともう対爆撃機戦闘しかできないCF-105いらないですね、となるんです。

開発を凍結した政府は次に開発に関わる資料を全て焼却するように命じました。製造ラインも器具も文書も破壊し尽くされました。試作機5機も解体されてしまいました。なのでCF-105はカナダ国防の期待を一身に受けたにもかかわらず完全体の現存機が存在しません。開発人員も解雇されてしまい、職にあぶれた技術者は散逸しアメリカに渡ったとかなんとか。

ここまで徹底的な処分は、計画の痕跡をこの世から消し去ってしまいたいぐらいのものを感じさせます。しかし政府の思惑とは裏腹に資料は断片的に隠匿されて、その後も書籍、映画、舞台、絵画などでCF-105の物語は語り継がれているのです。これこそ悲運の戦闘機というものです。

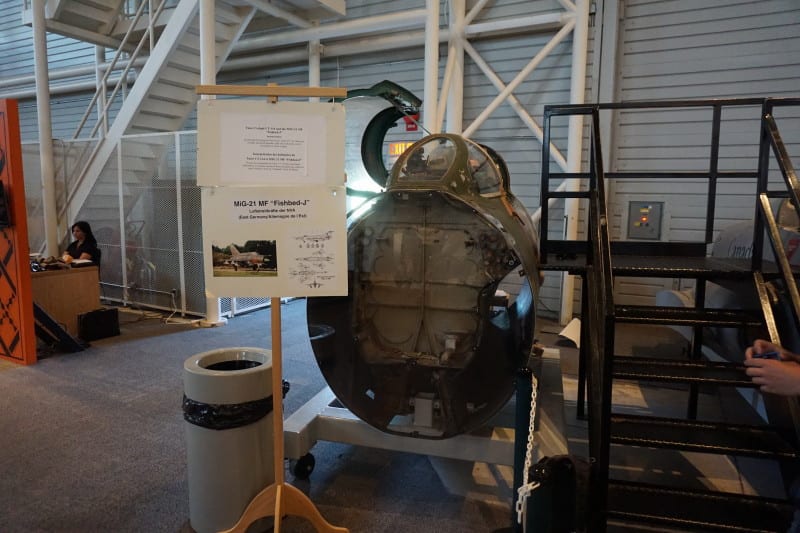

そういうわけでCF-105は部品単位ばらばらになりながらカナダ各地で現存するのみです。この機首セクションは部品単体としては最大の物で、防衛・民間環境医学研究所の圧力室として使おうとしたけど使わず、博物館へ寄贈したものということです。博物館には他にイロコイエンジン、J75エンジン、着陸脚、翼端部品などを所蔵しています。一部は非公開です。

マクドネル・ダグラスCF-18Bホーネット (McDonell Douglas CF-18B Hornet) です。1978年初飛行。

ついにこの博物館で最後の飛行機です。見ての通り、アメリカ海軍のF/A-18のカナダ版です。今も主力戦闘機として現役にいます。カナダ公式の型式番号はCF-188なんですが、みんな無視してCF-18と呼んでいます。

本土(とアメリカ)防空用のCF-101、欧州NATO任務用のCF-104とCF-5の戦闘機3機種を全て置き換えるために1982年から6年間で単座のA型98機、複座のB型40機を導入しました。実は一部の機体が湾岸戦争に派兵していて、実戦経験済みです。

この頃のアメリカ製輸出戦闘機といえばF-16で、F/A-18はスイスやオーストラリアなど少数派でした。それでも当時のF-16が持っていない視程外戦闘能力を有していたのと双発エンジンで故障時の冗長性が高く、辺境での飛行に適していたことからF/A-18が勝ち残りました。

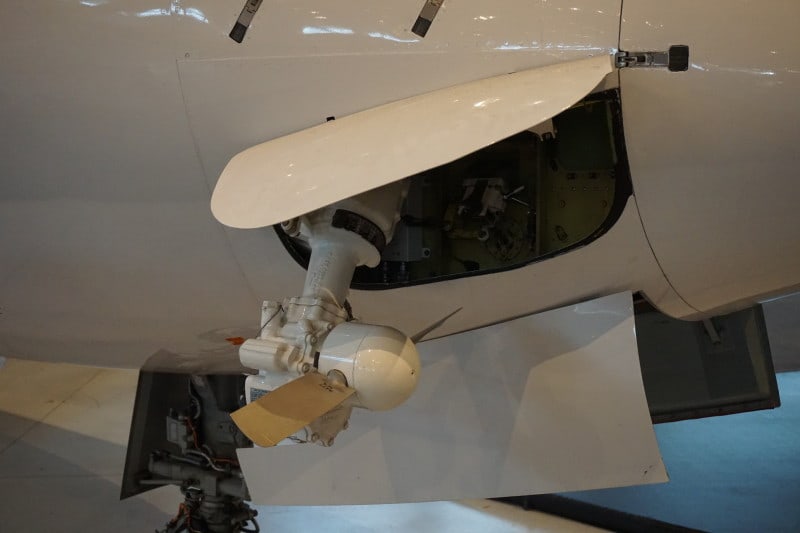

機首下面に描かれているフォルスキャノピー(欺瞞天蓋)です。本物の風防の真裏に描かれています。空戦時に機体の上下を相手に錯覚させる効果を狙っています。一瞬ですが意外と騙されるらしく、空戦時はとっさの判断遅れが命取りになりかねないので、わりと有効みたいです。

写真左上、白い円形の物は探照灯です。夜間飛行時に怪しい飛行機(主にソ連の爆撃機)を認めたら探照灯で相手を照らすのです。アメリカ軍機との違いのひとつです。

ほぼアメリカ海軍と同じ仕様で造られているので、カナダでは不要な空母カタパルト射出用の前脚になっています。

ちなみにF/A-18には、海外輸出用にと艦載機用の装備を取っ払った陸上基地運用型F-18Lも計画されていました。その販売権は、F/A-18の原型YF-17を設計したノースロップが持っていました。そもそもF/A-18もノースロップがやる気でしたが、艦載機開発経験のあるマクドネル・ダグラスに取られてしまった格好です。艦載型はマクドネル・ダグラス、陸上型はノースロップという棲み分けがされるはずでした・・・。

ところがマクドネル・ダグラスがF/A-18をそのまま輸出しようと営業を始めました。機体を輸入して買う方としては、まだ姿のないF-18Lよりもアメリカ海軍お墨付きのF/A-18の方が魅力なので、カナダを含めてみんなそっちを買ってしまったのでした。さすがマクドネル・ダグラス、汚い。

空中給油プローブです。

この個体は1982年10月7日に最初に納品されたCF-18です。機種転換訓練部隊の第410飛行隊「クーガー」に引き渡されて、高等練習機として使用されました。機体の維持費が高く付くようになったという理由で2001年に博物館入りしています。予算の削減によるもの?かは分かりませんでした。

CF-18は2025年時点でも主力戦闘機に居続けていて、機齢はだいたい40年前後。いい加減引退したいものですが、つい数年前までは後継機すら決まらない状況でした。カナダはF-35の国際共同開発に初めから参加していて、当然それを後継機として導入するつもりでした。

しかし2012年に会計検査院がF-35選定経緯に結論ありきと指摘して当時政権を持っていた保守党は導入決定を一旦保留しました。2015年には保守党が下野して自由党に政権交代しました。するとF-35導入は自由党が公約にしていたこともあって白紙撤回されてしまいました。2020年代前半までには決めたいよね、とされていましたがその間にも老朽化は進みます。カナダのギークの間では結構いじられてたみたいですよ。日本のファントム爺さんみたいなものかな。

自由党は本命が決まるまでの中継ぎとしてF/A-18E/Fスーパーホーネットを少数投入しようとしましたが、これは色々あって頓挫(割愛)。中継ぎはオーストラリア空軍からFA宣言した中古のF/A-18を呼び寄せることにしました。なりふりかまっていられませんね、これは。

結局、2023年にF-35A 88機を後継機とすることに決まりました。10年越しに元の鞘に収まった形です。なにやってたんだ。

LERXフェンスにはクーガーの絵がありにけり。アメリカ軍機でもそうですが、ここは機体や部隊の個性を出すのによく使われる箇所です。

LERXフェンスは、LERXから発生する渦の流れが垂直尾翼に激突して破壊されるのを防ぐために応急的に取り付けた板です。渦がフェンスに当たって散ることで垂直尾翼はノーダメになるんです。フェンスなんてただの重しにしかならないので、これは開発側の設計ミスですね・・・。

主翼です。F-5の後継機なのだというのをよく感じる部分です。

何らかのドローンです。正体不明。

2本ある垂直尾翼は外側に傾いています。なぜなのかは何かで読んだ気がしますが思い出せませぬ。YF-17の時からこうなのですから、空母の天井に当たるからとかステルス性のためとかではないはずです。

これも何らかのドローンです。たぶんCU-161シュペルワーという偵察用のやつです。

エンジンはF404ターボファン双発です。ここらへんもF-5の系譜が感じられますがな。

そんな形でよく折れないな、っていう主脚です。

垂直尾翼に飛行隊番号とクーガーの絵があります。とても小さいのでプラモデルでは地味になりがち。

現役のCF-18は2030年代前半に退役予定です。まだ10年近くあるのかよ、という気はします。それまで耐えるんだ、ぼくらのCF-18!

でもF-35になると毎年派手なペイントと曲技飛行で楽しませてくれているCF-18デモチームはどうなるんでしょうね。

なおCF-18はなんとか引導を渡すのに目処が立ちましたが、スノーバーズに使っているCT-114はまだ後継機が決まっていないようです。すでに骨董品の動態保存飛行みたいなことをやっていて、2030年までは使うつもりみたいですが、後継機を決めるならこの1~2年が最後だと思います。どうなるんでしょうね、ほんと。

これにて、カナダ航空宇宙博物館の常設展は全部見終えました!長かった・・・ほんとう。

収蔵量はカナダ随一だと思いますしかつ体系的にまとめられているので、カナダ航空史を学ぶにはいい施設だと思います。しかも館内がきれい。

WWII時代まではイギリス系の機体が多いのも注目です。国境を越えてアメリカの博物館に行くとイギリス機はほとんど見られません。北米大陸にいながらイギリス機を多く堪能できるのがカナダの航空博物館の醍醐味のひとつでしょう。蛇の目好きはカナダに行くべき。

実は、この常設展の他にも秘密の格納庫ツアーがあって、そこに入るとマニア度の高い機体が色々詰め込まれているという噂でした。しかし当時は格納庫が工事中でツアーもやってないヨと言われてしまい、涙で枕を濡らす日々でした。今は再開しているか知りませんが、行ってみたいものです。

というわけでおすすめ観光地です。行くべし。

4時間ぶっ通しで館内を歩き回ったので流石に疲れました。当時ですら疲れたんだから今再訪したら半分で音を上げるでしょうね。博物館訪問は体力勝負で、れっきとしたエクストリームスポーツなんですよ。

博物館内にあるカフェでまだ食べていなかった昼ご飯を食べます。もう午後3時前だし、マカロニサラダでいいや、安いし。それでも足りないエネルギーはルートビアで体内に溶かし込みます。MUGはA&Wの次に好きです。

というところで今日はここまで。

その58へ→

![バリラ パスタ フジリ 500g×3個 [正規輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/41iYA83rc-L._SL160_.jpg)

![レッドナイト [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51188K7HBWL._SL160_.jpg)