(半紙) 「以當載魚」

原本はこちら。

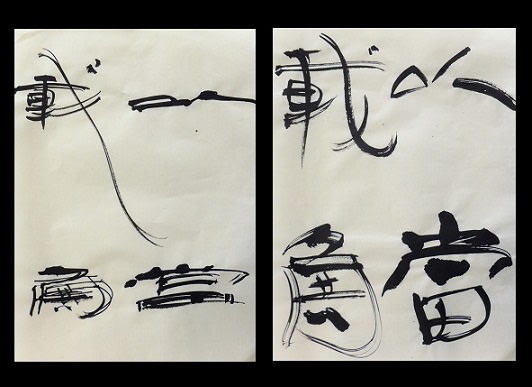

最初に臨書したのが、↑の右側。筆は仿古堂の雅。

そこから、だんだん変化をつけて創作してみたなり。

↑の左は余白を意識して、瀟洒なイメージで。同じく仿古堂の沙月の一番細い筆。

載の右払いは、空間を破って伸びやかに書いてみたかったのでして。

そして、だんだん原本の形からは離れていき。

それでも木簡の線のおおらかさ、力強さ、開放感といったものは意識しつつ。

左は雅の筆。長年使っているので、穂先がいつも割れてしまうのだけど

その所為で生まれる思いもよらぬ線を楽しみつつ。

右は、木簡の生き生きとした躍動感を表現したくて。筆は沙月。

ここまで来ると読めなくなってきていますが、同じ四文字を書いています。

左は横二本に見えるところが口で、真ん中に重ねている部分が人。

(以の旧字~=口に人の文字。)

その下に當載魚と続いています。 これも割れに割れた雅の筆使用。

右は2文字×2行に書いていています。

○の部分が、口に人の口の部分を○と書いて、人を重ね、

同じく割れ過ぎ~な雅の筆の、重なる線を楽しみつつ。

ここからとめどなく書き続けていくと、もう全くの抽象作品になっていくのでして。

1つの題材から、色々な表現、可能性を探すことは、大げさに言うと

どこか生きていくことにも似ているような

これだから書はやめられないのであ~る。

そして、山あり谷あり、晴れの日曇りの日、ままならない人生も

とにもかくも歩き続けることを、諦めずにいたいものであ~る

今日土曜日は、どちらも開催中の香彩さんの個展と、

横浜で開催中の石田象堂展に伺いたいと思いま~す

原本はこちら。

最初に臨書したのが、↑の右側。筆は仿古堂の雅。

そこから、だんだん変化をつけて創作してみたなり。

↑の左は余白を意識して、瀟洒なイメージで。同じく仿古堂の沙月の一番細い筆。

載の右払いは、空間を破って伸びやかに書いてみたかったのでして。

そして、だんだん原本の形からは離れていき。

それでも木簡の線のおおらかさ、力強さ、開放感といったものは意識しつつ。

左は雅の筆。長年使っているので、穂先がいつも割れてしまうのだけど

その所為で生まれる思いもよらぬ線を楽しみつつ。

右は、木簡の生き生きとした躍動感を表現したくて。筆は沙月。

ここまで来ると読めなくなってきていますが、同じ四文字を書いています。

左は横二本に見えるところが口で、真ん中に重ねている部分が人。

(以の旧字~=口に人の文字。)

その下に當載魚と続いています。 これも割れに割れた雅の筆使用。

右は2文字×2行に書いていています。

○の部分が、口に人の口の部分を○と書いて、人を重ね、

同じく割れ過ぎ~な雅の筆の、重なる線を楽しみつつ。

ここからとめどなく書き続けていくと、もう全くの抽象作品になっていくのでして。

1つの題材から、色々な表現、可能性を探すことは、大げさに言うと

どこか生きていくことにも似ているような

これだから書はやめられないのであ~る。

そして、山あり谷あり、晴れの日曇りの日、ままならない人生も

とにもかくも歩き続けることを、諦めずにいたいものであ~る

今日土曜日は、どちらも開催中の香彩さんの個展と、

横浜で開催中の石田象堂展に伺いたいと思いま~す