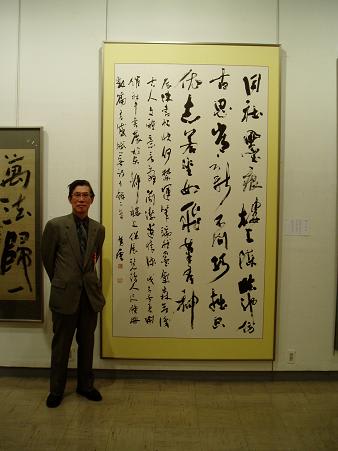

石川芳雲先生と作品

うっ・・。なぜか4日の記事を間違えて削除してしまい

しかもこの日に限って文書保存もしてなくて、かなりショック状態です

気を取り直して・・再度投稿。

そう、昨日は母と神奈川書家三十人展に行ってきました。

毎年伺っているのですが、今年は9名も新しい方の入れ替わりがあったそうで、

40代の方も3名ほど。

そのせいか、また大作ばかりということもあってか、会場全体がエネルギッシュで

観覧者にもその熱気と気迫が伝わってきました!

母とは中平南谿先生の下でご一緒させて頂いていた石川芳雲先生もご出品され、

昨日は会場にいらっしゃるとのことでしたので、お邪魔しました。

石川先生は自詠の詩を書かれることも多く、この大作(235×132)も。

いつも先生の作品からは、今生きている悦びというものを強く感じ、

その先には壮大なロマンも感じて、拝見しているとワクワクしてきます。

到着した時、ちょうど作家による作品解説が行われていて、まずは船本芳雲氏。

背後の自作の詩「岩を噛む波 鼓を打ち 海に還る」(240×178)

まさに激しい波が岩にぶつかり鼓を打つような、迫力ある作品!

そして中原茅秋氏の甲骨文字による「子々孫々」(53×234)

いつもどこかに遊び心があって、楽しい気分なります♪

続いて石原太流氏の「澹然自逸」(266×192)

一体どうやって書かれているんだろうという大作。

じっくりと粘って書かれた線を見ながら、一緒になって鼻息荒く唸ってしまった。

こちらは石坂雅彦氏。

初めて金文を見たときの感激と衝撃はいつまでも忘れずに、探し続けたいとお話され。

「棺桶に入るとき、自分が満足のいく作品ができたらなぁと思っています」と。

そして、1/11のブログでもご紹介した仙場右羊氏の「日新」(183.5×219)

「日」の字を囲む墨のたまりが、面白かったです。

会場を2時間位拝見し、最後に石川先生にサインをお願いしたら、快く自詠の詩も書いて下さいました

いつもこの自詠の詩を書かれたノートはお持ちとか。

先生に「私は・・・書は楽しく書ければいいと思うのですが・・」と申し上げると

先生は困ったような少し赤い顔をされて「だめ・・」と首を横に振られ

「あ・・やっぱり はいっ・・勉強します」

はいっ・・勉強します」

石川先生 ありがとうございました

ありがとうございました

←石川先生が書いて下さった自詠の詩とサイン

←石川先生が書いて下さった自詠の詩とサイン

うっ・・。なぜか4日の記事を間違えて削除してしまい

しかもこの日に限って文書保存もしてなくて、かなりショック状態です

気を取り直して・・再度投稿。

そう、昨日は母と神奈川書家三十人展に行ってきました。

毎年伺っているのですが、今年は9名も新しい方の入れ替わりがあったそうで、

40代の方も3名ほど。

そのせいか、また大作ばかりということもあってか、会場全体がエネルギッシュで

観覧者にもその熱気と気迫が伝わってきました!

母とは中平南谿先生の下でご一緒させて頂いていた石川芳雲先生もご出品され、

昨日は会場にいらっしゃるとのことでしたので、お邪魔しました。

石川先生は自詠の詩を書かれることも多く、この大作(235×132)も。

いつも先生の作品からは、今生きている悦びというものを強く感じ、

その先には壮大なロマンも感じて、拝見しているとワクワクしてきます。

到着した時、ちょうど作家による作品解説が行われていて、まずは船本芳雲氏。

背後の自作の詩「岩を噛む波 鼓を打ち 海に還る」(240×178)

まさに激しい波が岩にぶつかり鼓を打つような、迫力ある作品!

そして中原茅秋氏の甲骨文字による「子々孫々」(53×234)

いつもどこかに遊び心があって、楽しい気分なります♪

続いて石原太流氏の「澹然自逸」(266×192)

一体どうやって書かれているんだろうという大作。

じっくりと粘って書かれた線を見ながら、一緒になって鼻息荒く唸ってしまった。

こちらは石坂雅彦氏。

初めて金文を見たときの感激と衝撃はいつまでも忘れずに、探し続けたいとお話され。

「棺桶に入るとき、自分が満足のいく作品ができたらなぁと思っています」と。

そして、1/11のブログでもご紹介した仙場右羊氏の「日新」(183.5×219)

「日」の字を囲む墨のたまりが、面白かったです。

会場を2時間位拝見し、最後に石川先生にサインをお願いしたら、快く自詠の詩も書いて下さいました

いつもこの自詠の詩を書かれたノートはお持ちとか。

先生に「私は・・・書は楽しく書ければいいと思うのですが・・」と申し上げると

先生は困ったような少し赤い顔をされて「だめ・・」と首を横に振られ

「あ・・やっぱり

はいっ・・勉強します」

はいっ・・勉強します」

石川先生

ありがとうございました

ありがとうございました

←石川先生が書いて下さった自詠の詩とサイン

←石川先生が書いて下さった自詠の詩とサイン

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます