「美術にどきどき、わくわく!(その4)」のつづきです。

東京国立近代美術館(MOMAT)で開催中の、「美術にぶるっ! ベストセレクション 日本近代美術の100年」の第1部 MOMATコレクションスペシャルで一番私に響いたのはこちらの作品だったような気がします。

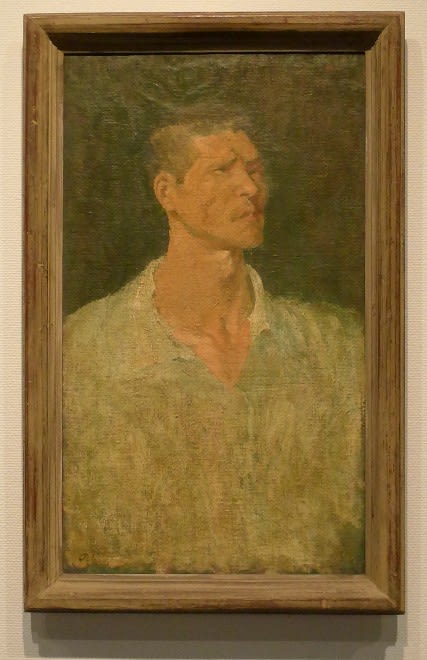

靉光(あいみつ)の「自画像」です。

靉光(あいみつ)の「自画像」です。

靉光は、本名:石村日郎、1907年、広島県生まれの日本人。

この作品は、中国(旧満州)への旅行から帰ってきて、1943~1944年にかけて描かれた「自画像三部作」のうち、最後に描かれた「白衣の自画像」と呼ばれるもの。

靉光は、この作品を完成させた直後に召集されて(37歳 )中国大陸に渡ります。

)中国大陸に渡ります。

そして、戦地で終戦(敗戦)を迎えるのですが、日本に帰還することなく、1946年1月、上海で病死されました。

靉光は何を思って自画像を連作したのか、また、絵の中の靉光は何を見つめているのか…

勝手に想像するに、旧満州の空気を吸って、戦時下の日本に画家としての自分の居所がほとんどなくなったことを肌身に感じたんじゃなかろうか。

そして、新兵としてかなり歳を取ってはいるけれど、召集される可能性も感じていたのではなかろうか。

絶望的な状況の中で、画家・靉光の存在の証明のために自画像を連作したのではないかと思います。

そんなことを考えながらこの作品を観ていると、なんともいたたまれない気持ち になってしまいました。

になってしまいました。

気分を変えて、いかにもPOP なこちらの作品。

なこちらの作品。

横尾忠則の「責め場 1」「責め場 2」「責め場 3」。

色遣い、題材、レイアウト、、、いかにも横尾忠則ですなぁ

「あれ どしたの?」と思ってしまうこちら

どしたの?」と思ってしまうこちら

田中功起の「一つのプロジェクト、七つの箱と行為、美術館にて」は、段ボール箱を持ってMOMATの中を走り回ったり 、あちこちに段ボール箱を積み上げる若者たちの映像

、あちこちに段ボール箱を積み上げる若者たちの映像 と、クロネコヤマトの段ボール箱と、MOMAT館内の椅子

と、クロネコヤマトの段ボール箱と、MOMAT館内の椅子 を乱雑に並べたおバカ

を乱雑に並べたおバカ な作品です。

な作品です。

私、こんな作品も好きです。「シーシュポスの神話」を連想した、、っつうのは考えすぎでしょうか

そんな私でも、こちらのインスタレーション(高松次郎「光と影」)

そんな私でも、こちらのインスタレーション(高松次郎「光と影」) は、「面白いかも」とは思いつつも、、、、ただそれだけでした

は、「面白いかも」とは思いつつも、、、、ただそれだけでした

また、「ふ~ん…」 で終わったもう一つの作品が

で終わったもう一つの作品が こちら。

こちら。

ジャクソン・ポロックの「無題(多角形のための頭部)」です。

ジャクソン・ポロックの「無題(多角形のための頭部)」です。

モダンアートの巨匠 ・ポロックに、こんな作品

・ポロックに、こんな作品 を描いていた時期があったとは初めて知りました

を描いていた時期があったとは初めて知りました

作風を変えて良かったデスねぇ

MOMATでは、「みんなの東今美作品人気投票」と題して、今年4月中旬から7月末日まで、MOMAT所蔵作品のうち「特に人気のある作品40点」を対象にネット で投票を受けつけていたようです(知らなかった…

で投票を受けつけていたようです(知らなかった… )。

)。

「洋画」「日本画」「彫刻」「写真」の全部門を通じての総合1位 に選ばれた上松松園「母子」(その2で紹介しました)の獲得票数が106票ですから、あまり盛り上がらなかった

に選ばれた上松松園「母子」(その2で紹介しました)の獲得票数が106票ですから、あまり盛り上がらなかった 企画だったようです(私が知らなかったことの繕いみたいなもの…

企画だったようです(私が知らなかったことの繕いみたいなもの… )

)

それはそうと、この投票結果のフライヤー を当日、MOMATで入手したのですが、私の目を惹き付けた

を当日、MOMATで入手したのですが、私の目を惹き付けた のは、「写真」の第1位が植田正治「パパとママと子供たち」(36票)だったこと

のは、「写真」の第1位が植田正治「パパとママと子供たち」(36票)だったこと

出たぁぁ~、植田正治

約2年前に埼玉県立近代美術館で「植田正治写真展-写真とボク-」を観て以来(記事はこちら)、植田正治はかなりお気に入りの写真家 ですし、「家族」シリーズは大好き

ですし、「家族」シリーズは大好き だし、「パパとママと子供たち」(「植田正治写真展-写真とボク-」では「パパとママとコドモたち」と表記していました)は、特に気に入った作品

だし、「パパとママと子供たち」(「植田正治写真展-写真とボク-」では「パパとママとコドモたち」と表記していました)は、特に気に入った作品 の一つです

の一つです

久しぶりに拝見しましたが、やはりステキな作品でした。

ところで、2011年1月26日の記事「植田正治さんの作品は時空を超えていた」で、参考として木村伊兵衛「青年」を載せたんですが、こちらの作品も「美術にぶるっ! ベストセレクション 日本近代美術の100年」で展示されていました。

木村伊兵衛「青年」を含む第2部 実験場1950sの紹介は稿を改めます。

というのは、もちろん

というのは、もちろん だった由(MOMATの購入金額は不明)。

だった由(MOMATの購入金額は不明)。 だった気配があって、福井さんのところに溜めた下宿代が

だった気配があって、福井さんのところに溜めた下宿代が つづき:2012/12/08

つづき:2012/12/08