「角川武蔵野ミュージアム探訪記 [前編]」のつづきです。

私のこのブログのタイトルバックに使っている写真は、16年前の欧州出張の際、観光 として訪れた大英博物館の図書室で撮ったものです。

として訪れた大英博物館の図書室で撮ったものです。

大ドームの下、ほぼ360°を本に囲まれる空間、この中にどれだけの人類の知識が眠っているだろうかと、めまいがするような、酔った気分になったことを思い出します

と、ここまでのスケールではないけれど、似た感覚を味わったのが角川武蔵野ミュージアムの「本棚劇場」でした。

約8メートルの巨大本棚に囲まれた図書空間。KADOKAWAの出版物のほか角川源義、山本健吉、竹内理三、外間守善の個人文庫など約30,000冊が配架されている。「本と遊び、本と交わる」がコンセプトのプロジェクトマッピングも上映され、本の内容が表紙の外に飛び出してくるような音と映像の体験が味わえる。

というものだそうです。

先日のような大きな地震があったらどんな惨状を呈するんだろ? とか余計な心配をしてしまいますが、すべての棚板には、ちゃんとストッパー が装備されておりました

が装備されておりました

ちなみにこの書架に並ぶ本は、「エディット・タウン-ブックストリート」とは違い、手に取って読むことはできません。「本棚劇場」のキャストであり、舞台装置でした。

この本棚をスクリーンにして「上演」されたプロジェクトマッピングがこれまた「見もの 」でした。

」でした。

なかでも、本が燃え上がる場面では、「華氏451度」 を思い出しました。

を思い出しました。

なお、ここでは写真撮影

なお、ここでは写真撮影 可ですが、もちろん、ストロボ

可ですが、もちろん、ストロボ の使用は不可

の使用は不可 です。

です。

ところで、本棚劇場に並ぶ本にはKADOKAWAの出版物も含まれているのですが、森村誠一さんの著書 の多さには驚きました

の多さには驚きました

私、森村さんの本をあまり読んでいないんだよな…

そうそう、プロジェクションマッピングは結構頻繁に「上演」されていますので、よほどの急ぎではない限り、体験されることをお奨めします。

本棚劇場をあとにして、裏側の階段を使って5階にあがりました。

と、この階段「アティックステップ」がまた…

ただの階段室ではなく、

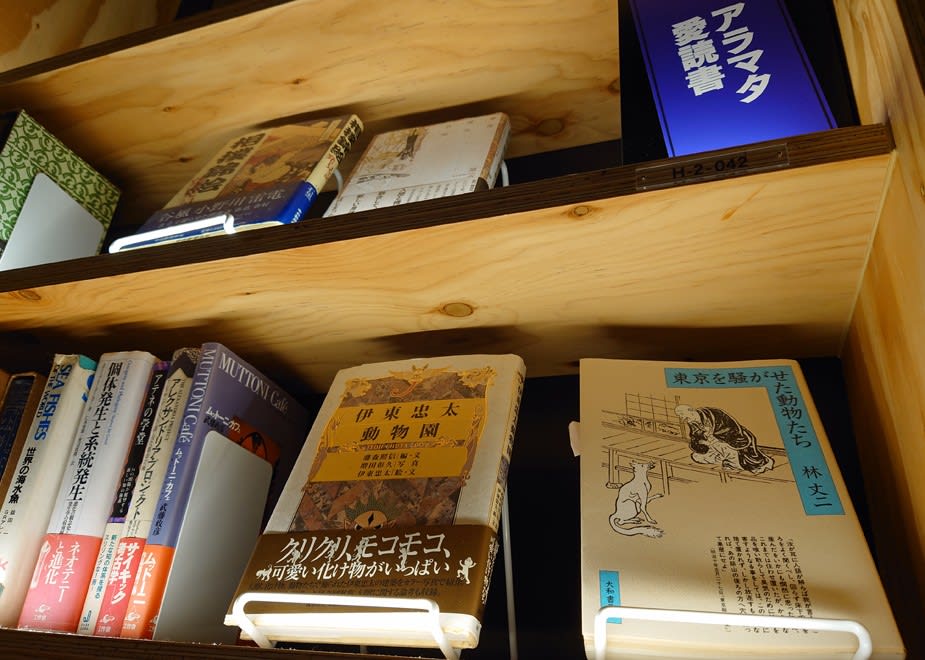

本棚劇場裏にある屋根裏的階段空間。荒俣宏の蔵書から約3,000冊を厳選して自ら配架。19世紀の書物から近作まで、日本ではここにしかない本も。荒俣宏の頭の中を覗き込んだような体験ができる。

というもの。

ここに並んでいる本には、私も読んだ/持っている本が何冊もあってビックリ

例えば、

「トリノの聖骸布」とか、

「贋作者列伝」とか、

大好き な「伊東忠太動物園」とか、

な「伊東忠太動物園」とか、

荒俣さんの小説デビュー作「帝都物語」(私が持っているのは文庫版)とか…。

そして極め付き なのが、この本たち

なのが、この本たち

ここに並ぶ11冊 のうち、「無冠の疾走者たち」「ビギン・ザ・ビギン」「宮武外骨」「時刻表2万キロ」の4冊を持ってる or 読んだ

のうち、「無冠の疾走者たち」「ビギン・ザ・ビギン」「宮武外骨」「時刻表2万キロ」の4冊を持ってる or 読んだ

いやぁ~、荒俣さんの本の嗜好、合う合う

もっとも、「荒俣ワンダー秘宝館」は、あまりにもいかがわしくてイマイチでしたが…

すっかり「アティックステップ」に魅了 されて5階に上がり、本棚劇場を見下ろし

されて5階に上がり、本棚劇場を見下ろし 、

、

「武蔵野回廊」と「武蔵野ギャラリー」をザッと観たあと、角川武蔵野ミュージアムから退館しました。

既に14:30 を過ぎ、かなり腹が減っていた

を過ぎ、かなり腹が減っていた ので、迷ったあげく、うどん

ので、迷ったあげく、うどん を食べました。

を食べました。

「隠れたうどん王国」といわれる埼玉に住んで長いのに、いわゆる「武蔵野うどん」を食べたのは、これが初めて

ドぶっとい麺は、表面はゴツゴツ感さえあるほど強い歯ごたえで、噛むとモチモチ感もあって、濃い味付けのつけ汁に合う

と、書いていたら、また武蔵野うどんを食べたくなってきて、ついつい近くの店を検索

すると自宅からほど近い場所になかなの評判 の店を発見

の店を発見 しましたので、この記事を書き終えたら、食べに行こう

しましたので、この記事を書き終えたら、食べに行こう

さて、[前編]でところざわサクラタウンについて、

KADOKAWAの本社機能(一部)や工場、倉庫のほか、ホテル、飲食店、物販店、イベントスペース、なぜか神社、そして角川武蔵野ミュージアムなどで構成されています。

と書きましたが、その「神社」がこちらです。

鉄パイプ製の鳥居がどことなく安っぽい「武蔵野坐令和神社」です。

鉄パイプ製の鳥居がどことなく安っぽい「武蔵野坐令和神社」です。

この神社も、設計 は角川武蔵野ミュージアムと同じ今をときめく

は角川武蔵野ミュージアムと同じ今をときめく 隈研吾さん。

隈研吾さん。

角川武蔵野ミュージアム内の展示で、「開き直って神社でない『神社』を造りました」という隈さんのコメントを見ましたが、神社としてはかなり非常識な造りです。

なによりも、屋根の上にV字型に立つ「千木」が変

「千木」には2種類あることは、伊勢神宮にお参りしたときのこちらとか、大嘗宮を見学したときのこちらで書きましたが、武蔵野坐令和神社の千木は、正面に向かって左が「外削ぎ」で、右が「内削ぎ」になっています

隈さんのコメントを転記 しますと、

しますと、

神社デザインは、二例目ですが、今回はある種開き直って遠慮せずにやりました。千木に雄・雌があると松岡(正剛)さんから聞いて、大屋根は雄雌を混ぜた両義性の流造、(中略) 実際歩いてみると全く神社的ではないものになっている。そこに至るまでにお稲荷さんの連続した鳥居があって、それをくぐって側面から入る。鳥居の連続体も求心性とはかなり違い、アミニズム的な、地形をフォローするみたいな特別なものです。僕らがやろうとしているアプローチの特殊さを鳥居をくぐりながら是非体験してもらいたいですね。

だそうで、この外削ぎ&内削ぎ混在の千木は、LBGTQをはじめとする多様性を認めようとする現代にふさわしいものなのかもしれません

ところざわサクラタウンには書店「ダ・ヴィンチストア」がありました。

さすがに「ダ・ヴィンチストアは『発見と連想』をコンセプトにした、KADOKAWA直営の体験型書店です」と自称するだけに、刺激たっぷりの個性的な書店でした。

書店ですから、KADOKAWA以外の出版社の本も取り扱っていまして、それまで角川武蔵野ミュージアムで盛り上がっていた 私は、購買意欲も盛り上がり

私は、購買意欲も盛り上がり

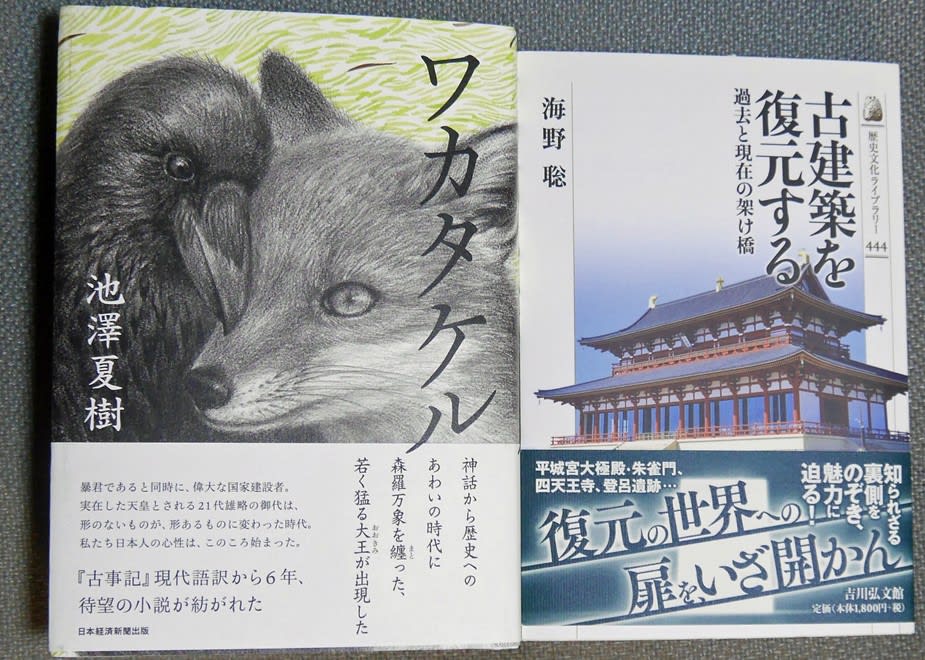

、こちらの2冊

、こちらの2冊

を購入しました。

を購入しました。

池澤夏樹「ワカタケル」は、まず、鴻池朋子さんの装画に惹かれました

私がところざわサクラタウンに辿り着いたとき、やはり角川武蔵野ミュージアムとその壁面の鴻池朋子「武蔵野皮トンビ」が目に飛び込んできたのですが、次におわぁ となったのは、

となったのは、

なぜ大魔神がここに????

ここで大魔神にまつわる話を書き出すとどんどん本題から離れて行きそうですので、それは、[番外編]で書くことにしまして これにて「角川武蔵野ミュージアム探訪記」本編は完結

これにて「角川武蔵野ミュージアム探訪記」本編は完結 といたします。

といたします。

なんとも唐突な幕引き ですが、うどんを食べに行きたいもので…

ですが、うどんを食べに行きたいもので…

とりあえず結語めいたことを書きますと、角川武蔵野ミュージアムは、まったく合わない/受け入れられない/つまらないと思う人もいるでしょうけれど、ある種の人々にはかなりの刺激を与えてくれます。

この日は平日だったにもかかわらず、多くの人が訪れていたことからしても、「ある種の人々」は少なくないと思いました。

少なくとも私は、また何度も行きたい と思ったのでありました。以上。

と思ったのでありました。以上。

【追記】このブログをアップしたあと、ネットで見つけ出した近所のうどん屋に行ってきました。

まだ12時前 だというのに、広い店内はほぼ満席であれまぁ

だというのに、広い店内はほぼ満席であれまぁ

で、肝心のうどんは、まさしく武蔵野うどん的な太さと色黒さ。

うどんを1本づつ食べるなんてそうそうあるものじゃありませんが、周りを見渡すと、ほとんどの人が私と同様にうどんを1本づつ取って食べていました。

コストパフォーマンスはイイ し、うどんにもかかわらず腹持ちもイイ

し、うどんにもかかわらず腹持ちもイイ 。今後贔屓にしようと思っております。 (2021/10/21 16:41)

。今後贔屓にしようと思っております。 (2021/10/21 16:41)

番外編:2011/10/22 大魔神のこと

番外編:2011/10/22 大魔神のこと

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます