結論から言います。

今回、思い通りの光軸調整をした上で、撮影できませんでした。

猫五郎が計画した光軸調整を行なった上での撮影は次回以降に持ち越しです。

新しいことを始める時って、やはり無駄が多くなります。

でも、この初期段階の試行錯誤というか、バカな間違いや、勘違い、無駄な行動って、必ず肥やしになると信じてます。

効率が悪いですけど、これが僕の学習の過程なんだと思ってます。

==================================================

さて、ドタバタ劇場の始まり始まり。

さて、前回2024年6月に主鏡を調整してから、斜鏡の調整を行う方法で巨大ニュートンの光軸調整を行いました。

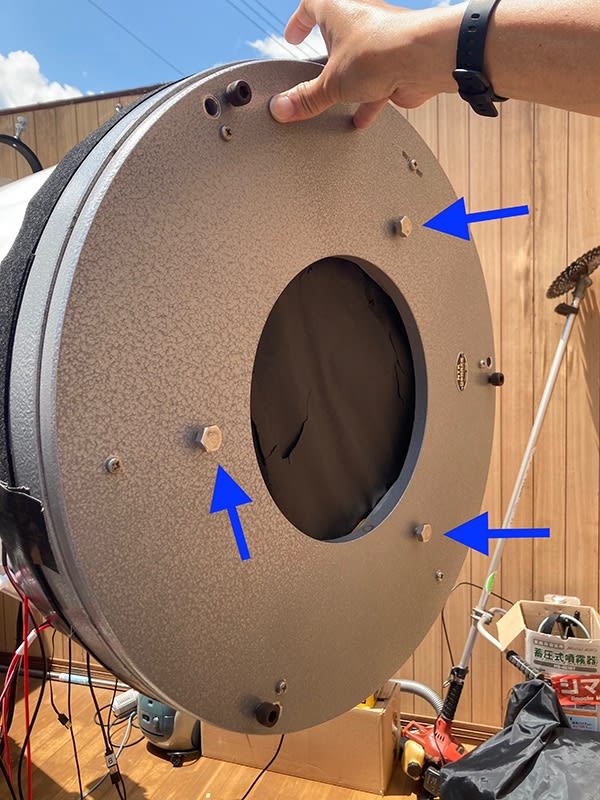

しかし、斜鏡の引ネジの穴が、鏡筒の中心軸からほんの少しズレてました。

今回はまず、スパイダーの固定ネジを調整することで、斜鏡の引ネジの穴を鏡筒の中心軸に持ってくる作業から開始しました。

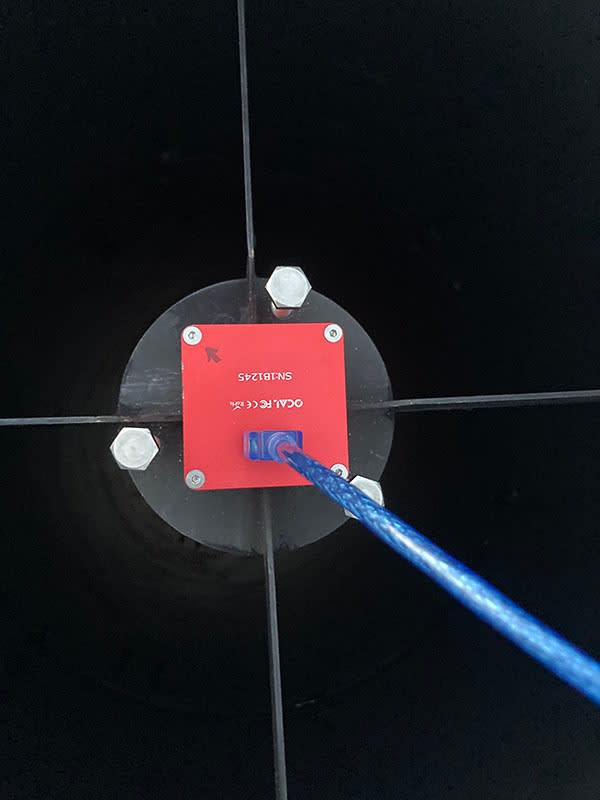

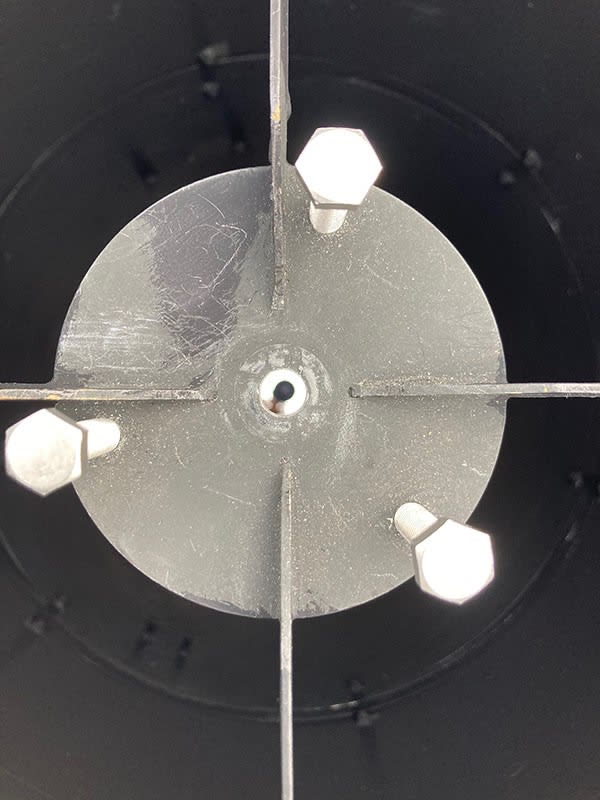

外した斜鏡。

パイプを45°の角度で切断して作ったものです。

やはり斜鏡がピッタリハマるという感じではありません。

斜鏡がパイプの中に、若干、傾いて入っていることがわかります。

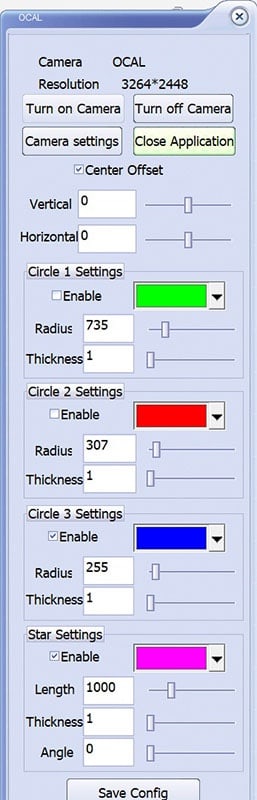

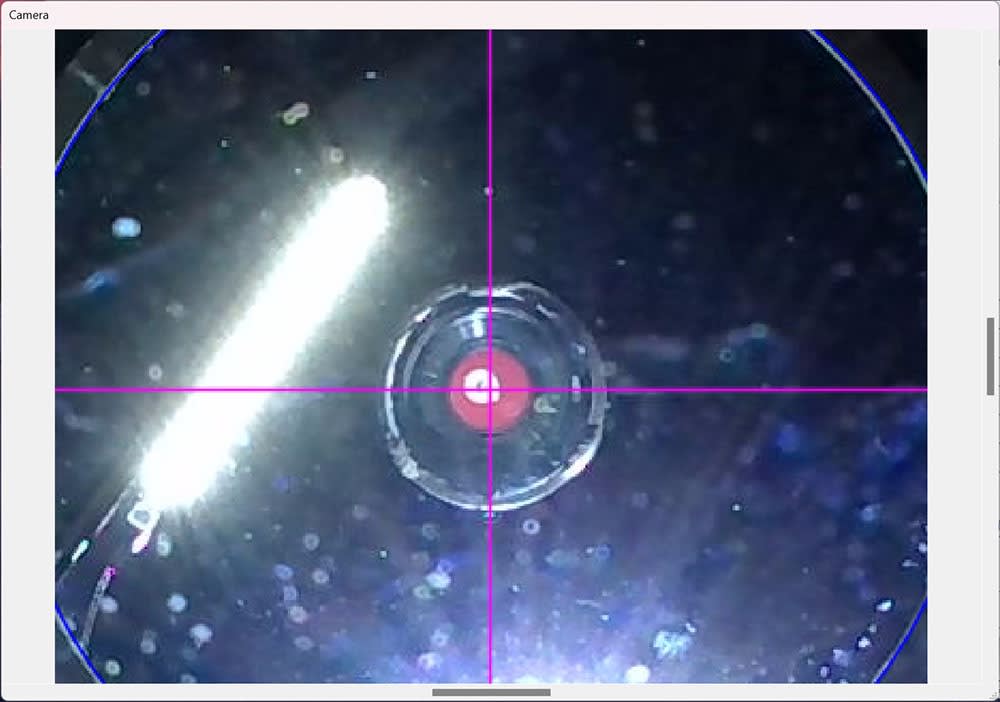

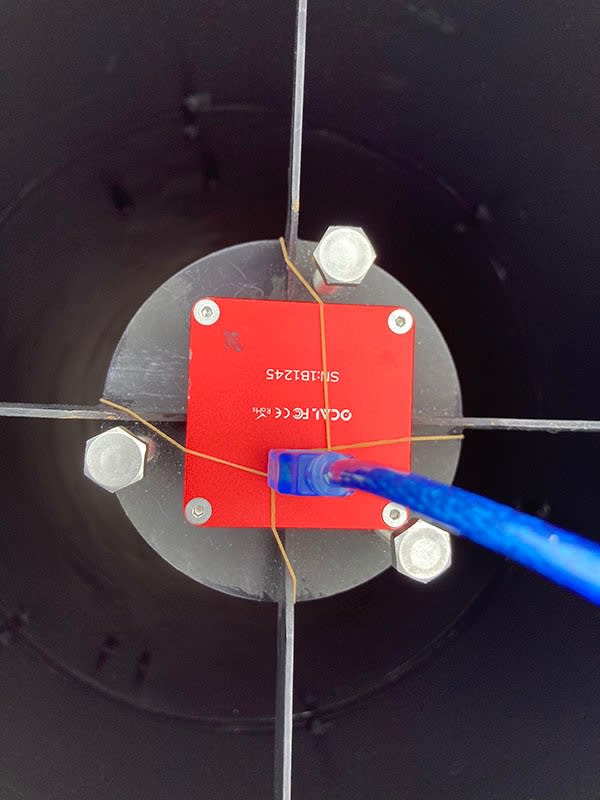

斜鏡の引ネジの穴からOCAL electronic collimatorを覗かせます。

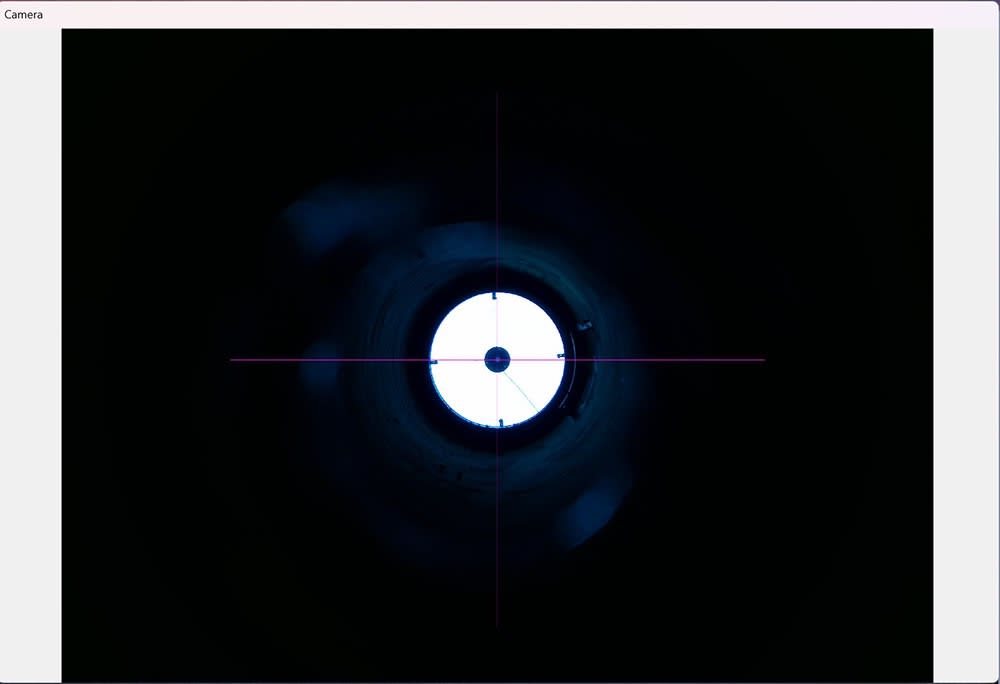

スパイダーの固定ネジを調整して、カメラの画像の中心であるピンク色の十字の交点と、主鏡に映ったカメラレンズを一致させようとするのですが、これがなぜかうまくいかなかった。

どうやっても一致してくれない。

日がどんどん翳ってきていて、前回と大して変わらない位置で妥協することになりました。

つまり、結局、今回も完全な光軸調整ができなかったということです。

なぜ一致させることができないのだろう???

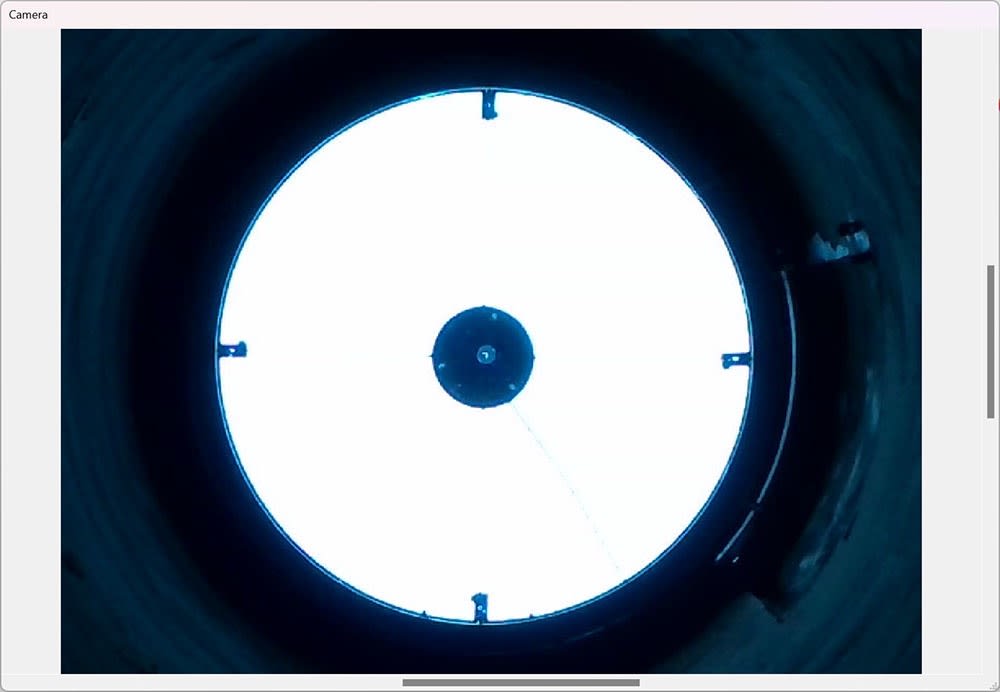

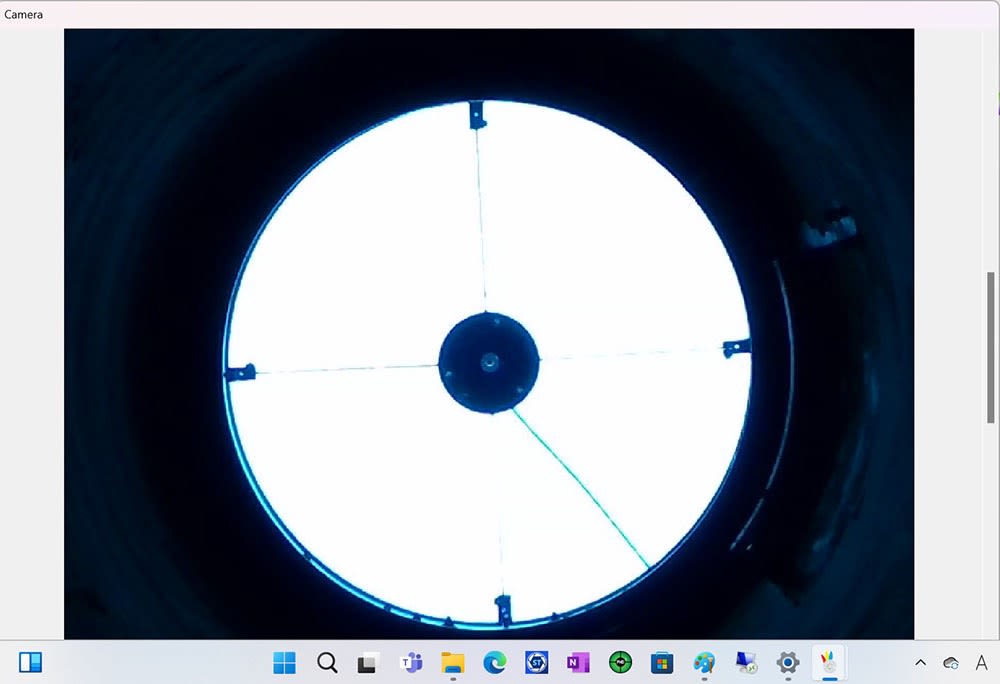

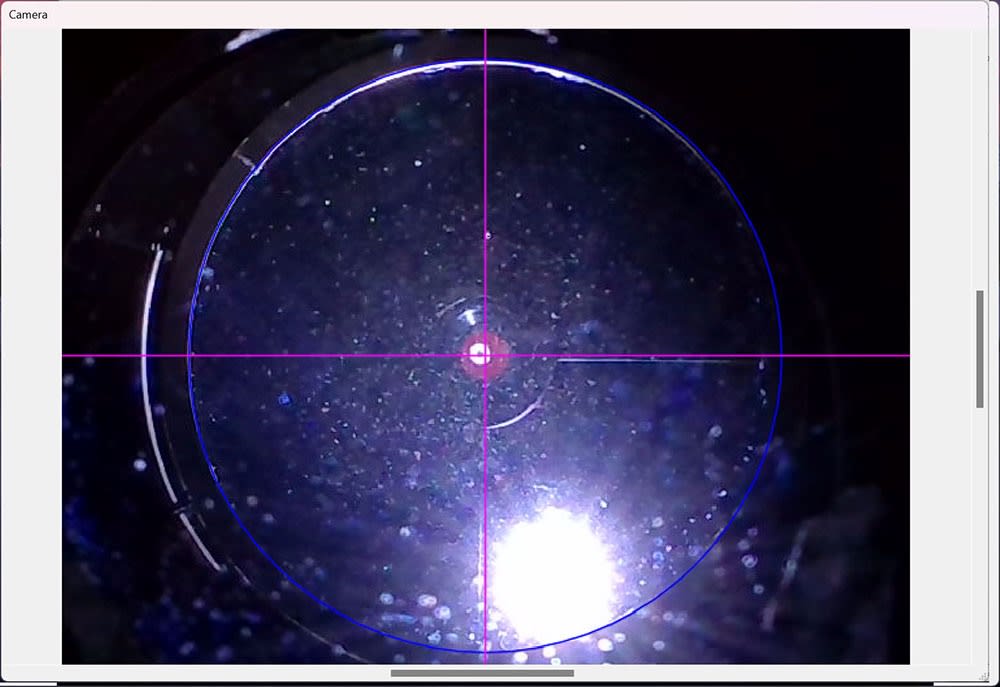

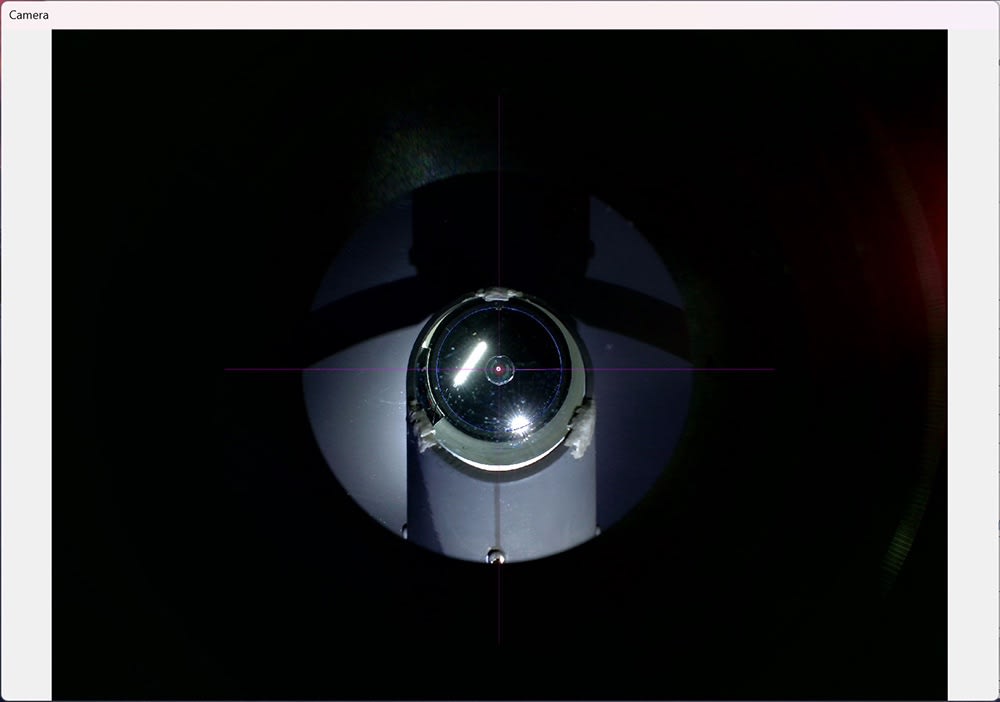

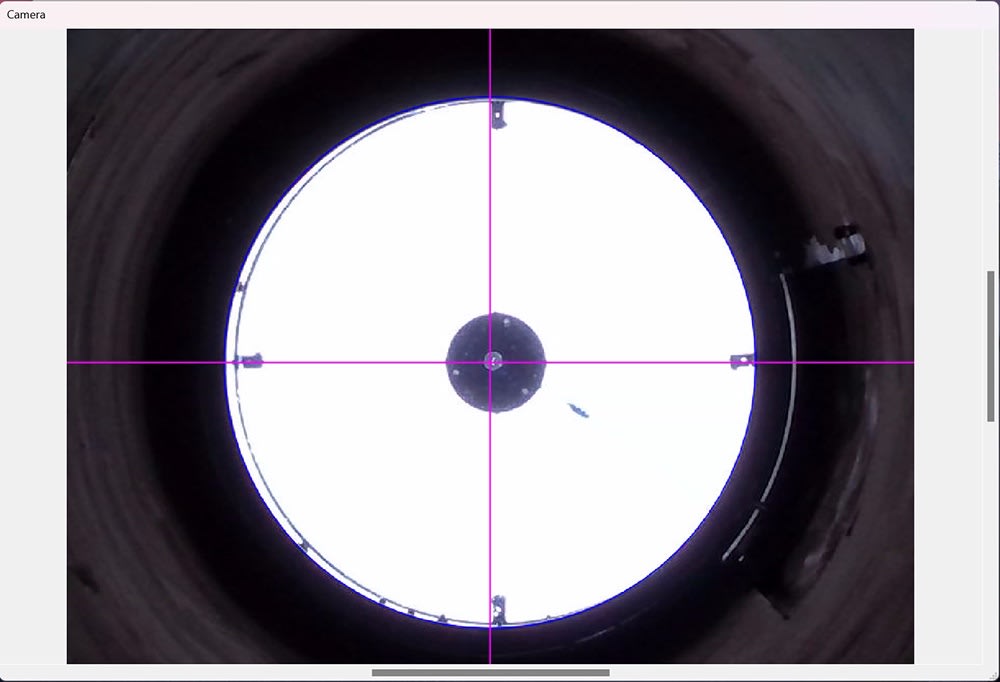

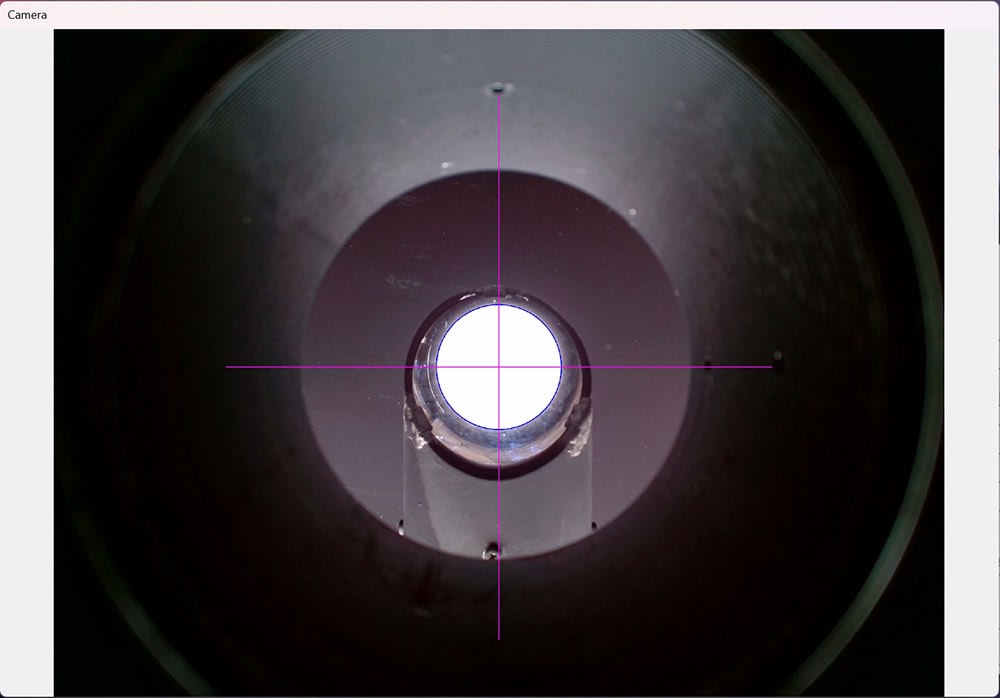

最初に見えた画像。

うん、一応、主鏡は真正面を向いていそうです。

(残照の中、カメラの露出を目一杯上げて作業をしています)

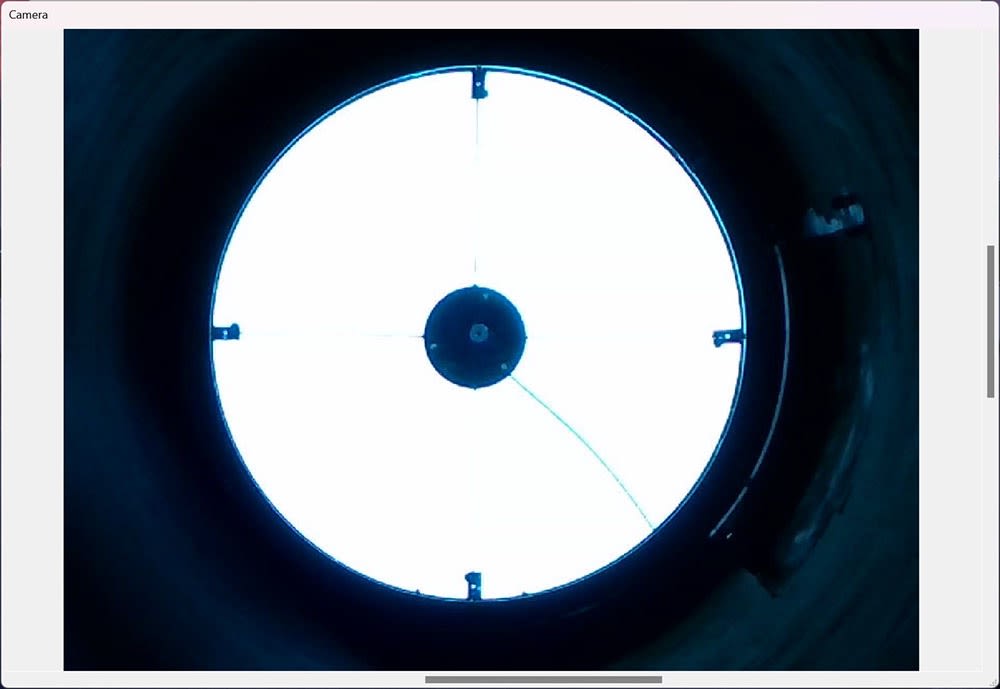

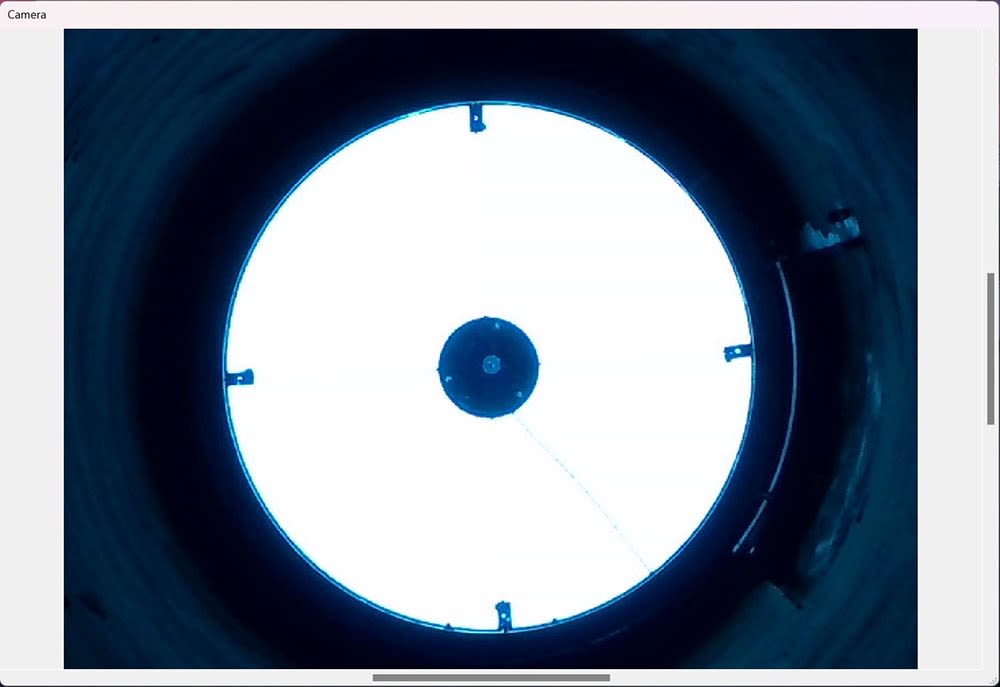

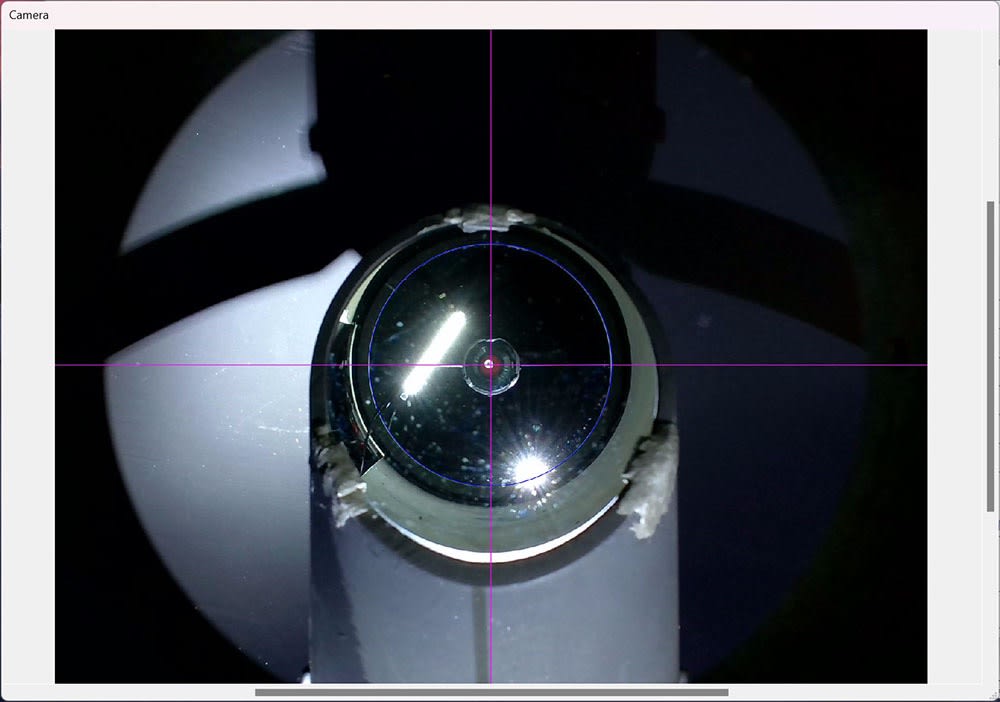

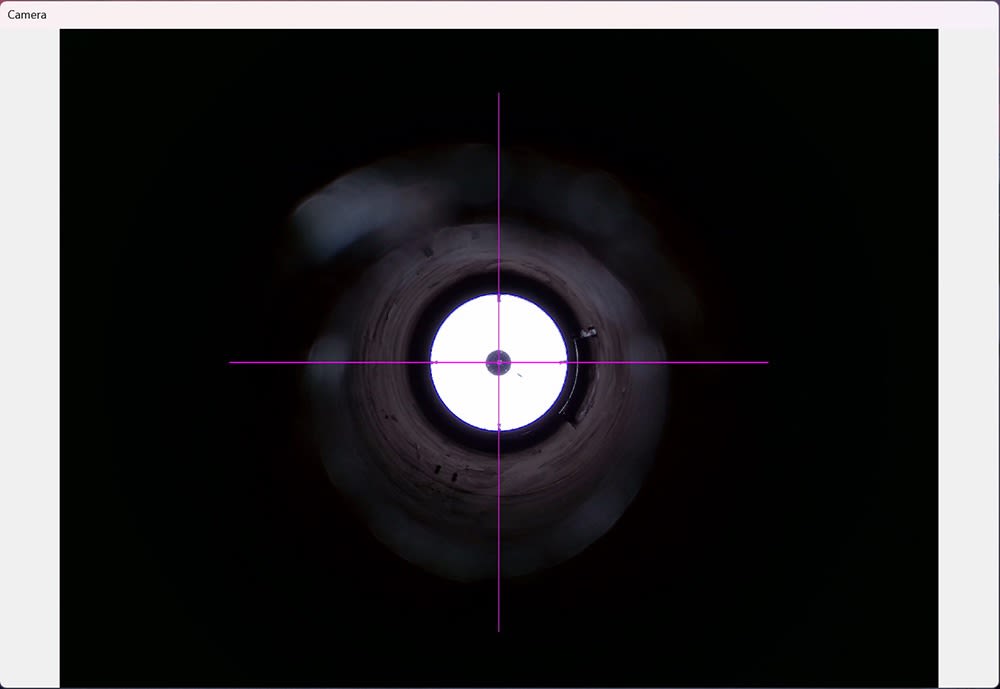

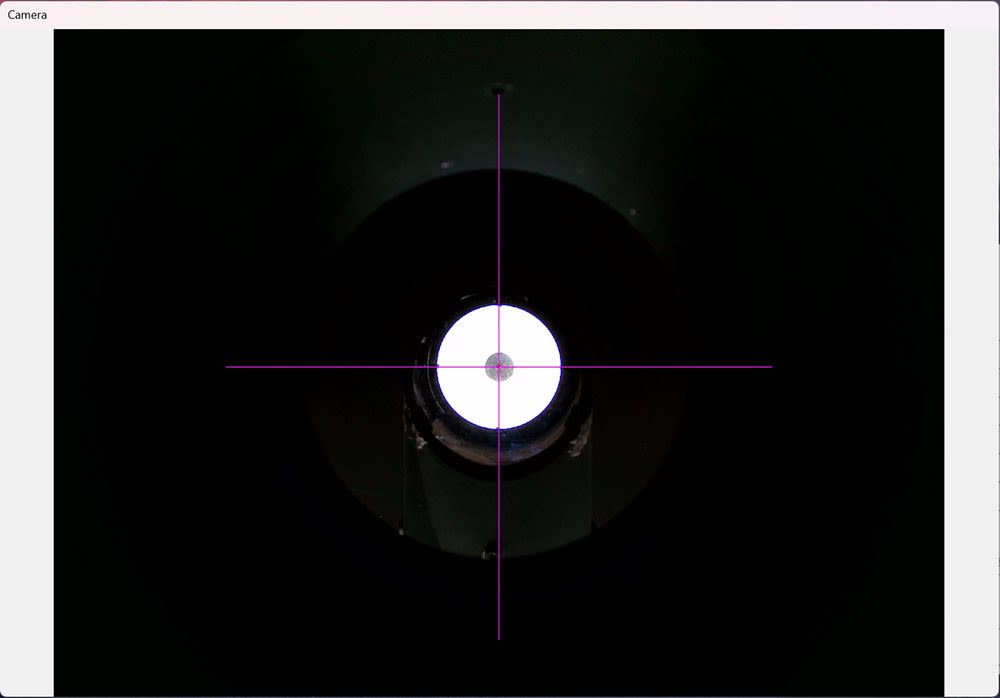

ところが、カメラをほんの少し動かすと、こんな画像になりました。

つまり、直径10mmほどの斜鏡の引きネジの穴から2m以上先にある直径48cmの主鏡をカメラを覗かせても、カメラのわずかな位置の違いで見え方が変わる、とういことです。

カメラが主鏡に対して真正面を向いているかどうかの判断をどうしたらいいだろうか?

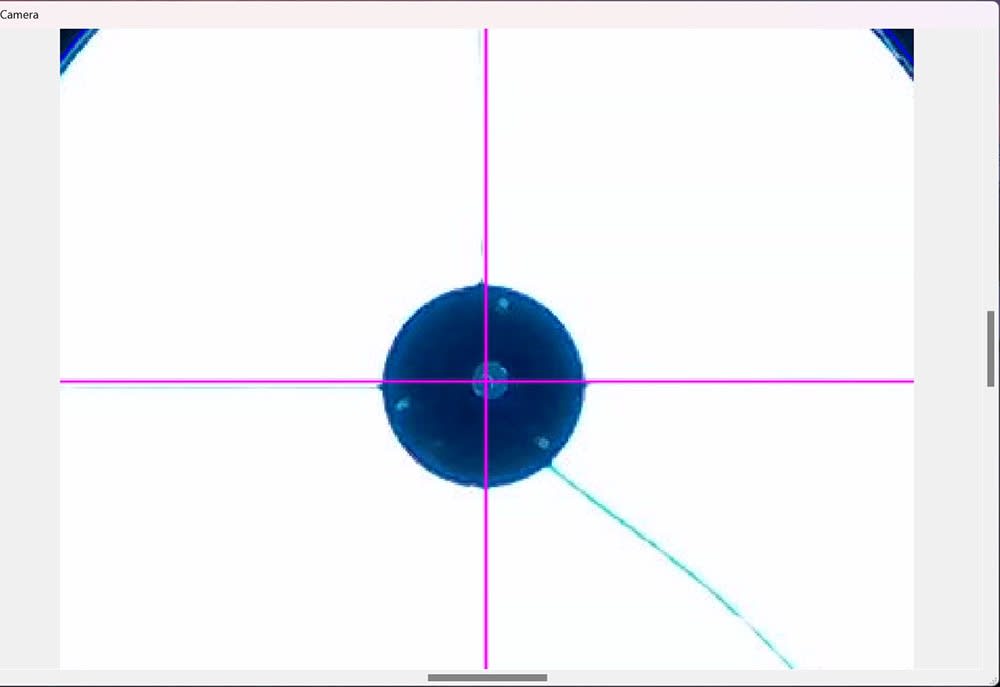

OCAL electronic collimatorのカメラの中心(ピンク色の10時の交点)を表示させて、主鏡のセンターマークと一致させてから作業することとしました。

(2024/07/14追記)この認識は間違っていました。まず、物理的にセンターマークが主鏡の中心にない。次に、主鏡の調整が正しくなされて初めてセンターマークが主鏡の中心付近に来るということです。正解はおそらく、「青色の円を表示し、主鏡の輪郭と一致するようにカメラの向きを調整する」です。

OCAL electronic collimatorには、カメラの中心位置(ピンク色の十字の交点)を微調整する機能(オフセット機能)が付いています。

(コントローラーの上の方。Center Offset)

しかし、そのオフセット機能を使わないで、カメラ画像の中心(ピンク色の十字の交点)と主鏡に映ったカメラレンズが一致するようにカメラの位置を調整しました。

(結局、完全には一致しないので、妥協なのですが)

中心部を拡大したらこんな見え方でした。

それを、主鏡の押しネジ・引ネジを調整して、こんな感じに仕上げました。

主鏡の輪郭と一致させる青い円と、主鏡の中心(かつカメラ画像の中心)を示すピンク色の十字を表示したのがこれ。

(暗くて青い円が見えん。。。)

ズームアップした画像

正直、光が足りなくてよく見えない。。。

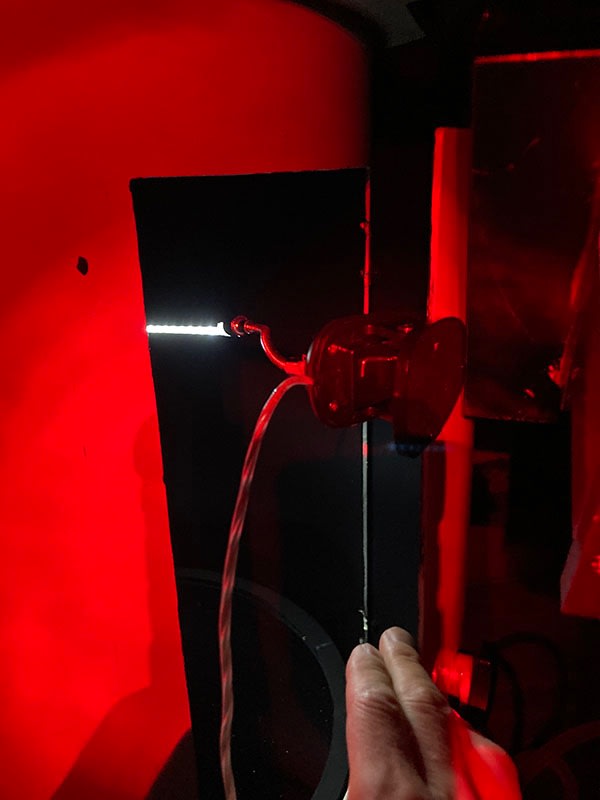

この時点で、カメラの露出を限界まで上げても見えなくなってしまったので、照明を用い始めました。

斜鏡の調整後の画像。

足りない光を補うために、主鏡脇のメンテナンス窓からLEDライトを照らして作業を続行しました。

このあと、なんとか斜鏡の調整をして、作業を終えようと思って、接眼部から斜鏡を観察すると、、、

なんじゃこりゃ?!

斜鏡がずいぶん傾いてます。

こんなんでまともに星像を結ぶのかいな?

とにかく撮影してみることにしました。

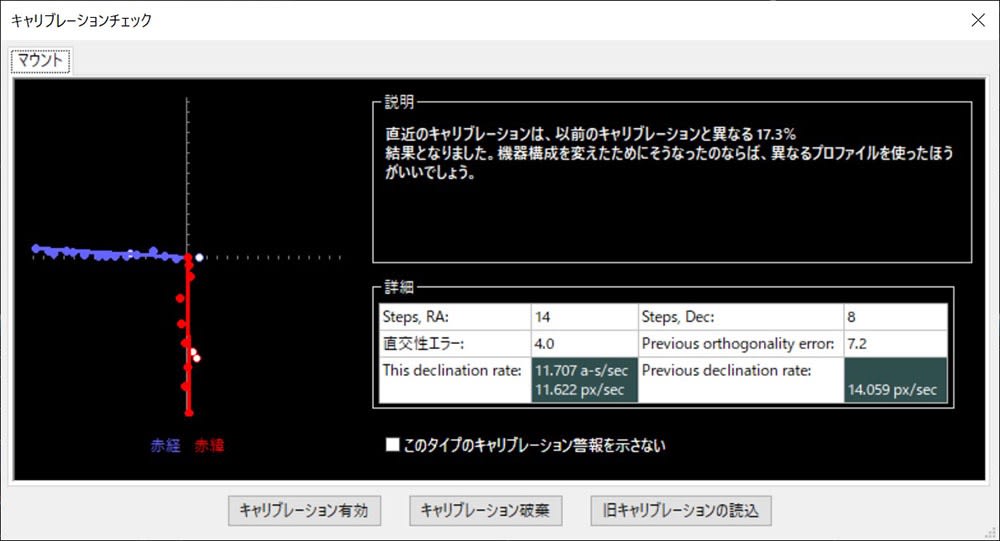

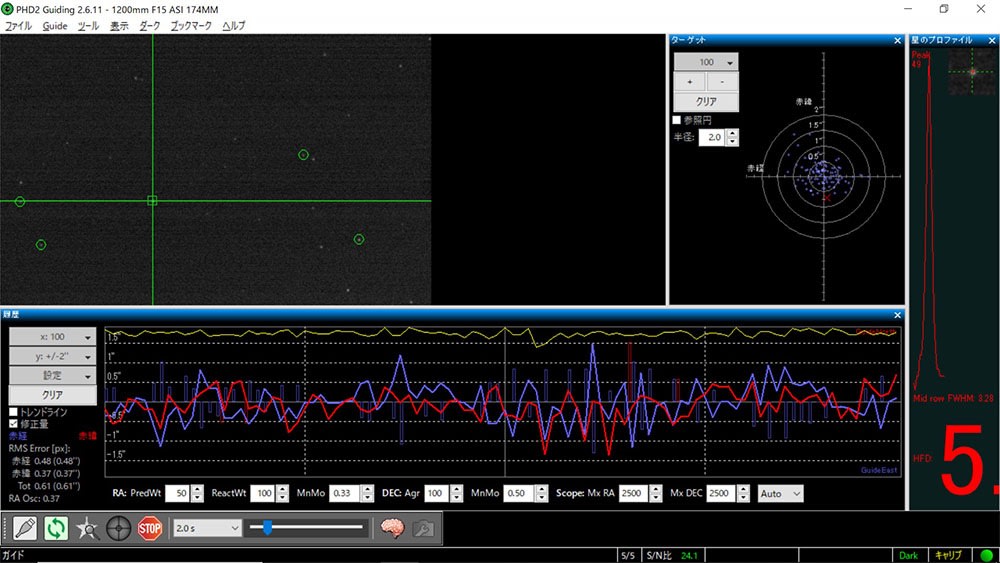

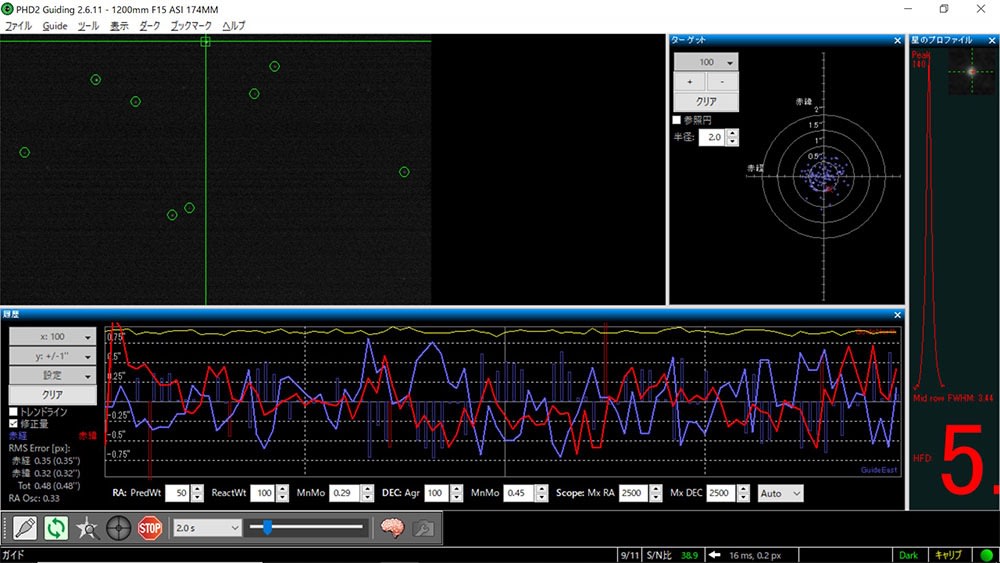

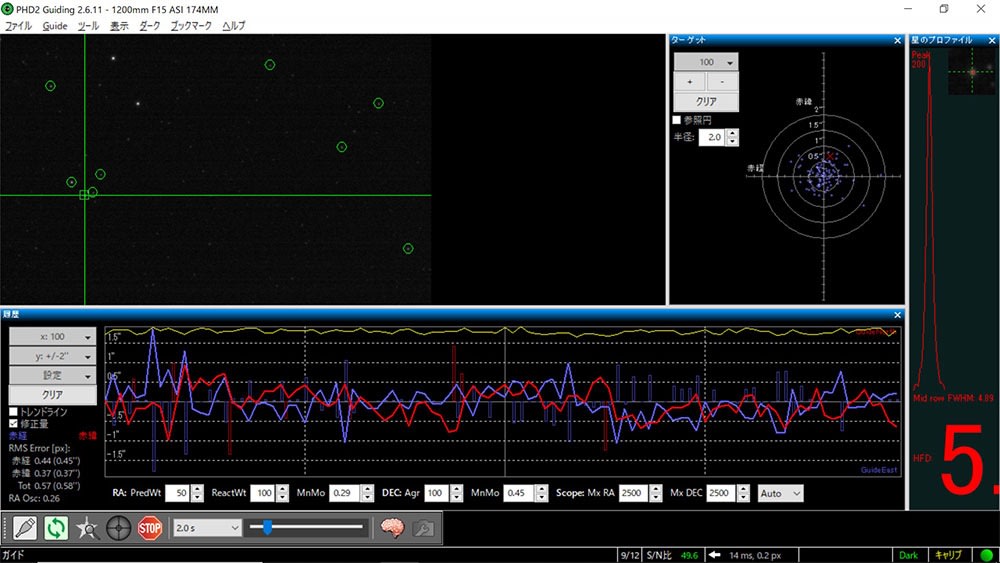

PHD2でキャリブレーション、よし

最初のオートガイド、よし

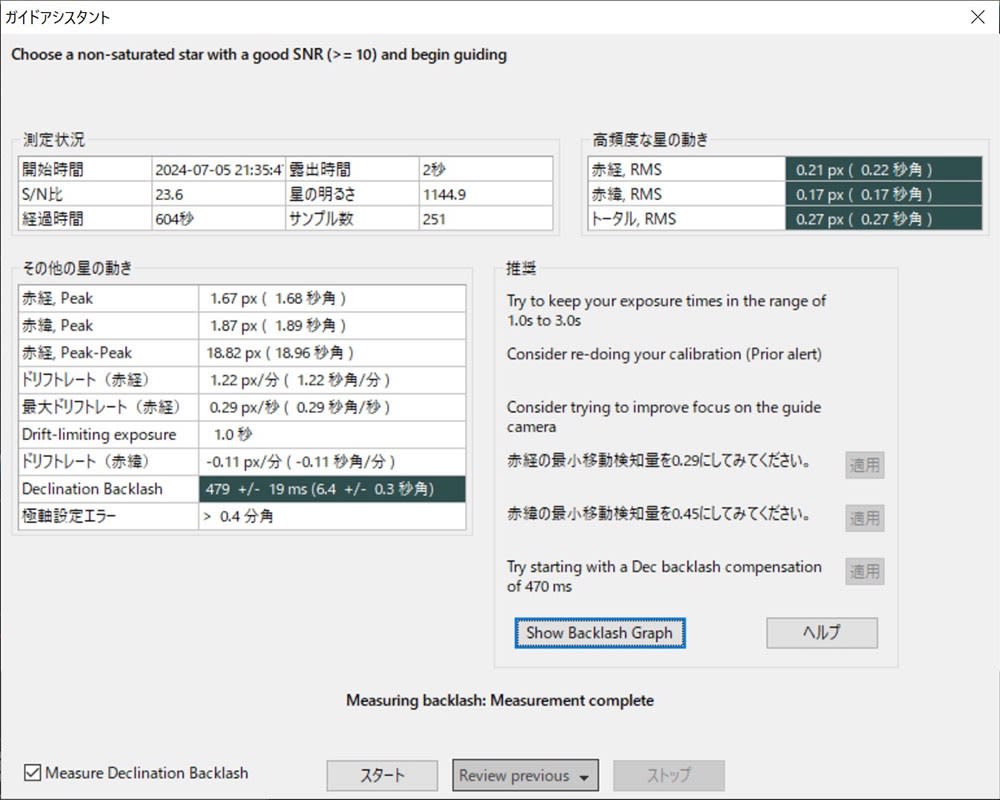

ガイドアシスタント、こんなものでしょう。

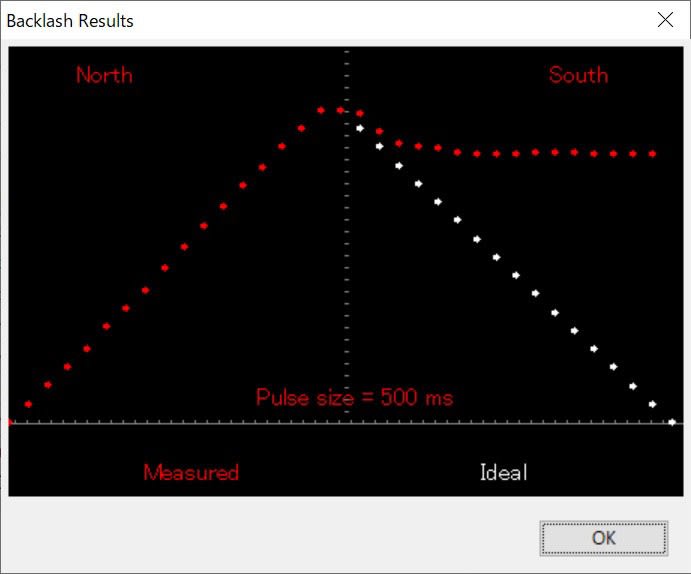

西の空のバックラッシュ、ダメダメ

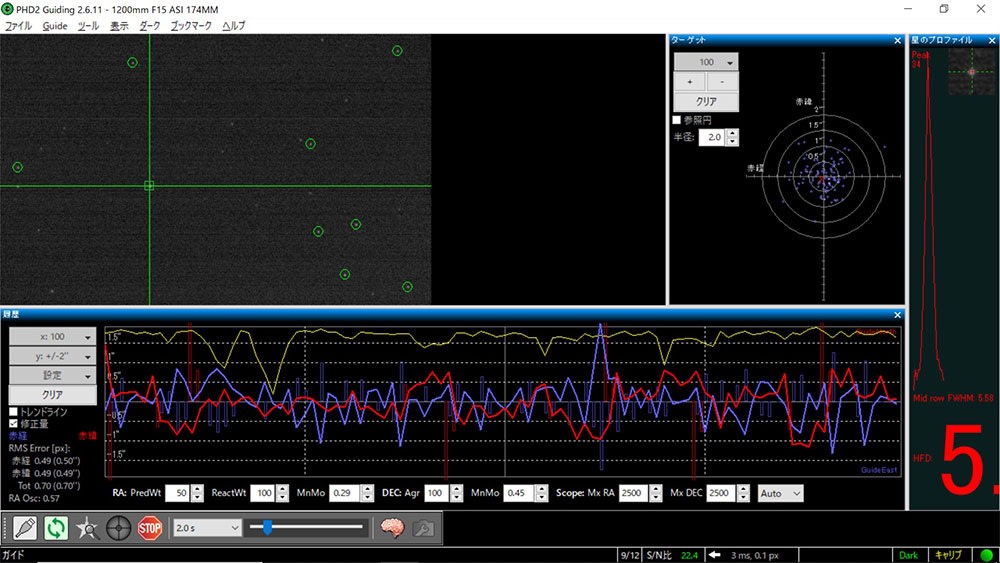

ガイドアシスタント後のオートガイド。

ガイドアシスタント前の方が若干、良いような。。。

こんなことは初めてですが、でも、オートガイド自体の精度は悪くない。

では、撮影といきましょうか。

今が見頃のM13球状星団。

ダメダメです!

四隅を等倍で拡大した星像。

コマの伸びがバラバラだし、星の形が変!

4匹の個性的なお玉杓子!

この時のオートガイドは史上最高クラスの精度。

縦軸が1"であることを見てください!!

オートガイドが星の形に悪影響していることは考えられない状況でした。

もう22時です。

今からもう一度、光軸調整??

冗談でしょう???

でも、これ以上撮影しても無意味です。

やったろうじゃないの!

(半分、もうヤケ!)

この時点で少なくとも主鏡はちゃんと正面を向いているわけで、斜鏡の調整だけで済むはずです。

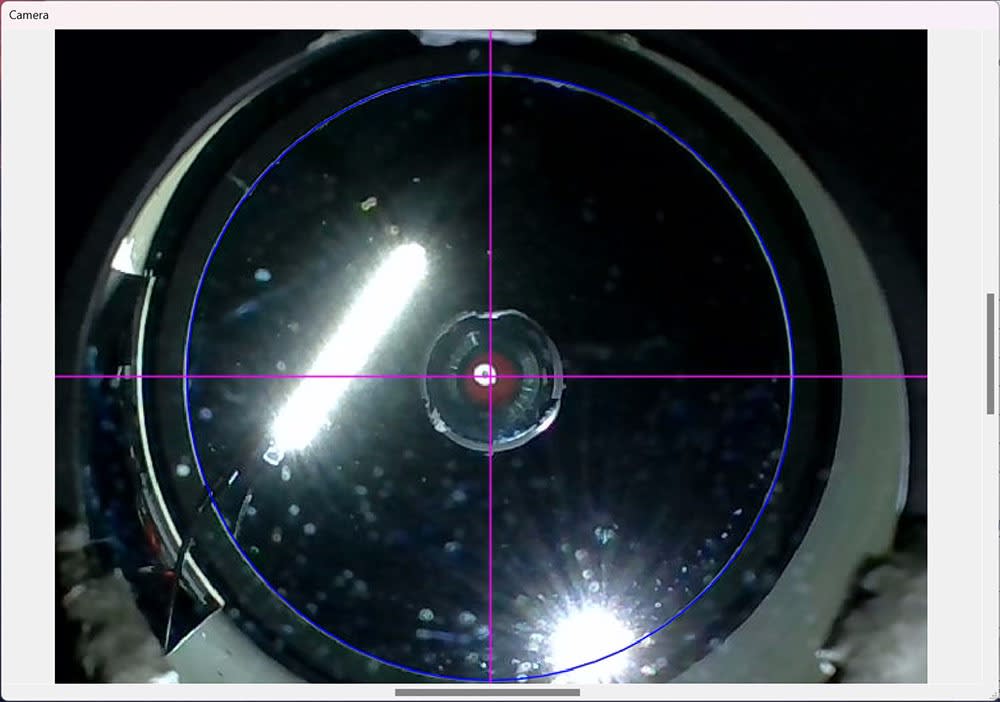

斜鏡を調整した結果が、これ。

ワイドから、ズームしていった画像です。

これでよかんベェ!

まずはピント合わせです。

バーティノフマスクでピント合わせを済ませて撮影したデネブ(ベガだったかも)

ガーン!

光条が割れてるじゃないの!

バーティノフマスクでピント合わせをした直後であったとはいえ、普通に考えれば、ピントがズレたことをまず最初に疑うんです。

ところが、この時の僕は普通ではなかった。。。

過去の記憶が蘇ってきたんです。

それは、主鏡を裏側からセルに押さえつける3本のM12ボルトを締め付けすぎた時の記憶でした。

この3本のM12ボルト。

これを締めすぎると、光条が割れるんです。

この巨大ニュートン、星像が安定しない理由の一つが、主鏡が動くことなのです。

この夜、光軸調整を始めるにあたって、3本のM12ボルトを手で思いっきり締めたあとに、ほんの、ほんの少しだけ、スパナで増し締めしたんです。

そのことが頭によぎってしまった。

主鏡裏の押さえネジをスパナで緩め、再度、指で締めました。

しかし、光条は割れたまま改善せず。。。

慌てふためいた僕は、、、スパイダーをいじったり、とうとう、主鏡の押しネジ・引ネジをいじってしまったんです。。。

何考えてたんでしょうね。

これで光軸がどうしようもなくズレてしまいました。。。。

やっぱり、疲れてたんでしょうね。

疲れた状態で長時間運転して、徹夜で作業しているわけですから、、、シラフではありえない行動をしてしまいました。

落ち着いて振り返ってみると、光条が割れた写真の直前に、バーティノフマスクを外さずにうっかり撮影した写真が残っており、それをみるとピントが合ってなかったことがわかりました。

手でピントを合わせ直したのがこれ。

時すでに遅く、四隅の等倍画像を見るまでもなく、光軸が完全にズレていたのでした。。。

OCAL electronic collimatorによる主鏡の調整は流石に空が明るくないとできない。。。

今思えば、この時点で斜鏡は正しい位置にあると思われ、レーザーコリメーターを用いて主鏡を調整すればよかったのですが、疲れていたのか、それに気づくことができませんでした。

この夜は薄雲が流れていて、空の条件はそんなに良くなかったはずなのですが、赤道儀が絶好調で、安定したオートガイドができてました。

光軸がズレた状態で撮ったM13

パッと見、キレイですよね。

しかし、オタクの目で見るとどうにも気になる。

どうせ撮るならしっかり光軸を合わせて、最高の星像で撮影したい。

これ、まあ、一種の病気でしょうか。

どこでよしとするかって、難しい問題ですね。

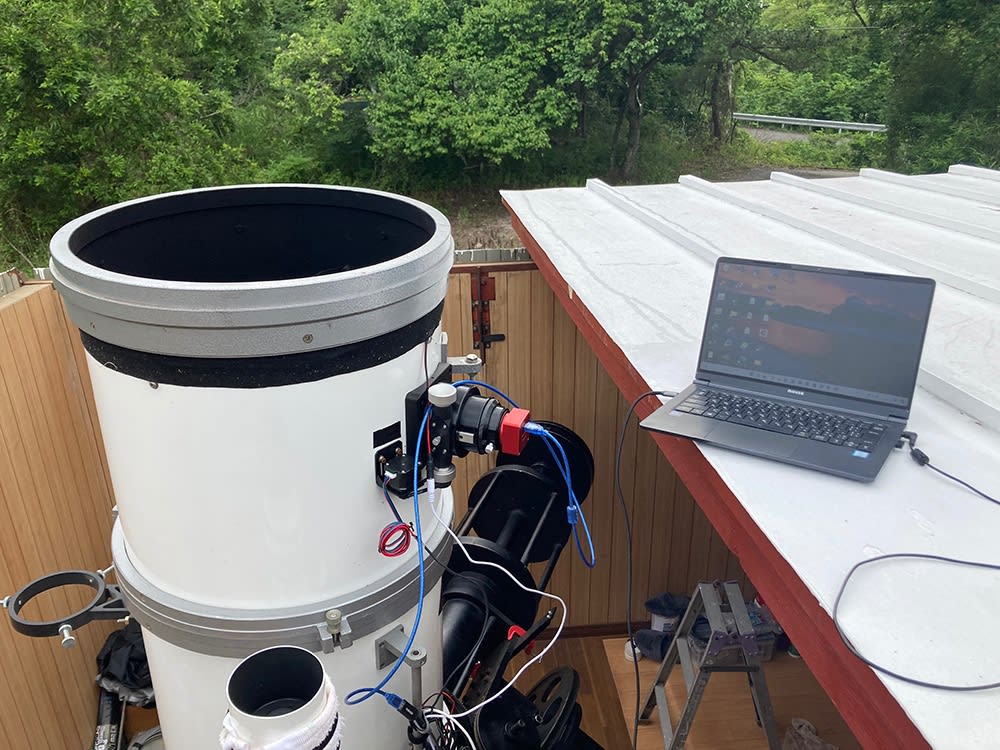

3時間睡眠ののち、翌朝6時過ぎに起床。

日が高くなると、日差しが強すぎて作業にならないので、早朝に作業せねばなりません。

斜鏡の引ネジの穴。

昨日はカメラの固定にてこづりました。

USBケーブルの重さでカメラの位置が、ちょっとしたことでズレるんです。

0.2mmズレても違いが出てくるデリケートな作業なので、とても気を使います。

睡眠不足でしたが、ふと思いついて、輪ゴムで固定してみました。

カメラの固定だけでなく、位置の微調整がグッとやりやすくなりました。

ただ、普通の#16の輪ゴムでは伸びきってしまって、ピンピン、ギリギリすぎて切れないかヒヤヒヤです。

#18あたりが良いかもしれません。

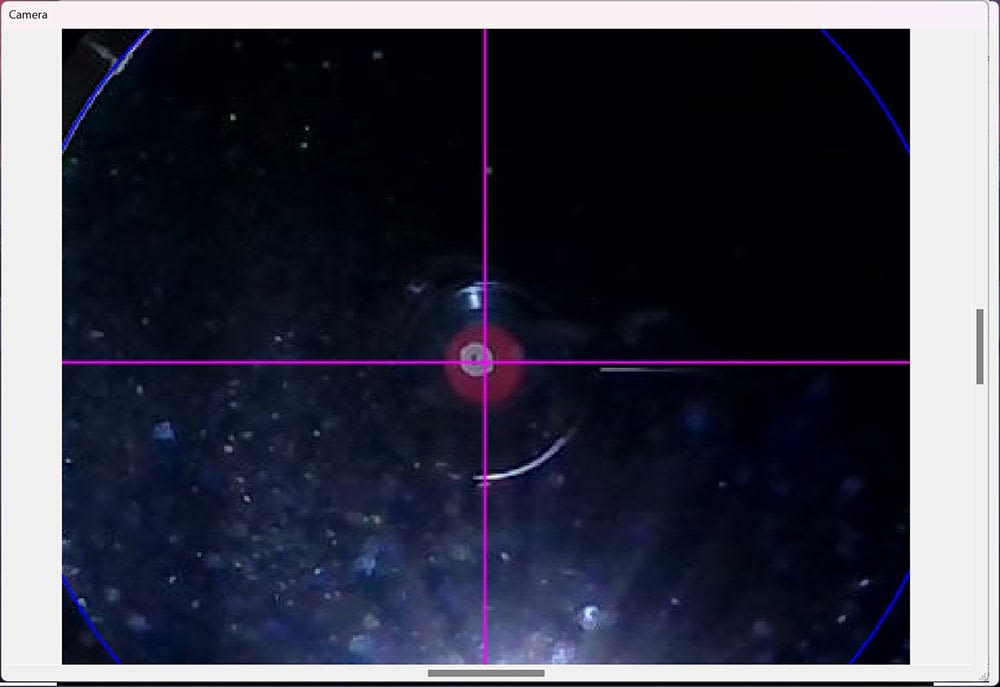

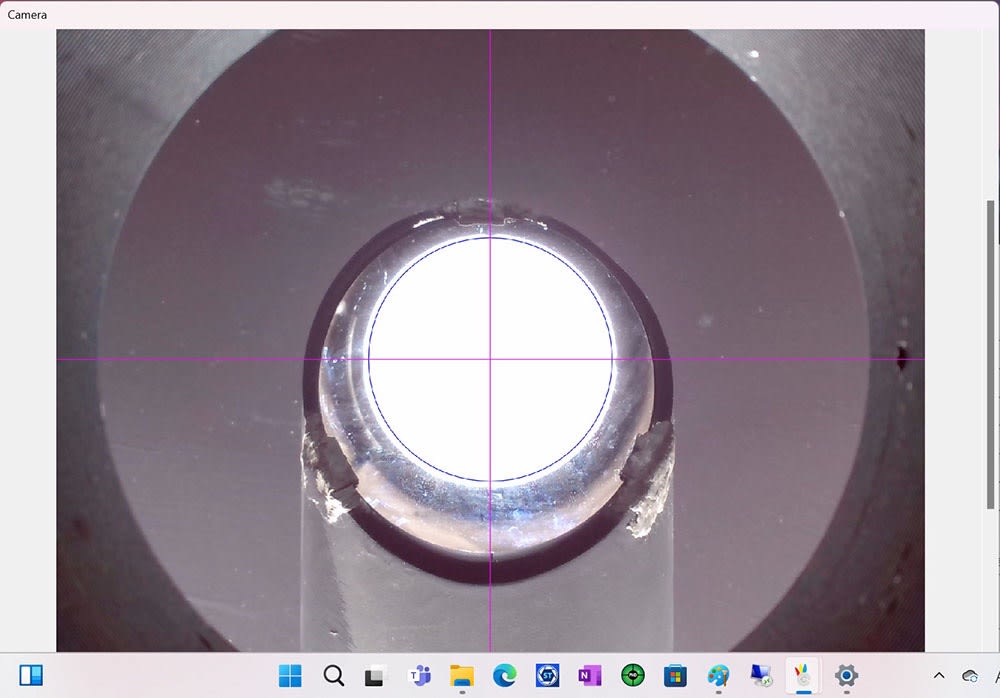

斜鏡の引ネジの穴をカメラで覗いた最初の光景。

昨夜、慌てふためいていたとはいえ、操作は可能な限り慎重にやっているつもりでした。

主鏡の押しネジを緩めて、引ネジを最大半回転程度回して、元の位置に戻したのですが、それでも、これだけ派手に光軸がズレています。

主鏡の向きを変える操作は、本当にデリケートですね。

主鏡の調整後の光景。

ワイドからズームアップ、3枚。

この写真を見る限り、OCAL electronic collimatorのカメラレンズが、ほぼほぼピンク色の十字の交点と重なっており、いつの間にか斜鏡の引ネジの穴が鏡筒の中心軸と(ほぼ)合っています。

真夜中、真っ暗な中、本当に出鱈目にスパイダーをいじったのが、なぜかうまくいってます。

奇跡です。

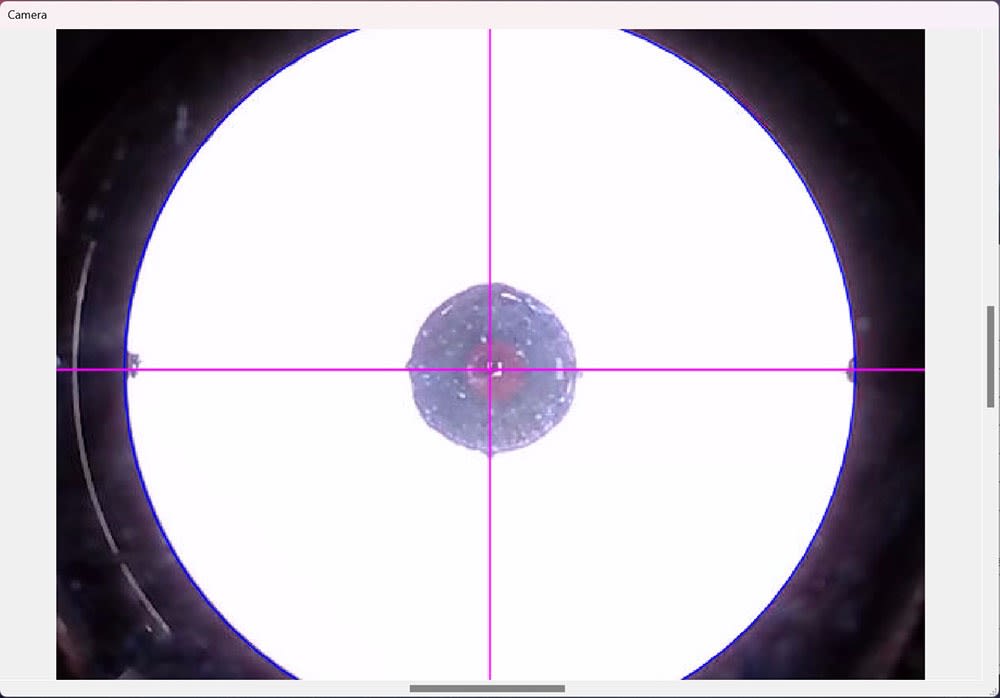

OCAL electronic collimatorの接眼部からの光景。

主鏡が光で飽和してしまっているので、露出を下げたのがこれ。

ズームアップ画像。

さらにズームアップした中心画像。

むむ、、、ピンク色の十字の交点と、OCAL electronic colimatorのカメラレンズが若干ズレている。

これをどう解釈すればいいのか。。。

今回は疲れたので、また今度考えます。。。

でもまあ、完璧な光軸調整を期待しているわけではないんです。

やっているうちにどんどん熱がこもってきて、熱中してやり込んでしまうのはありますが、写真のだいたい7割方、星が丸ければいいんです。

次回、まずはこの状態でどんな写りをするのか、確認していきたいと思います。

あぁ、疲れた。。。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます