前回の記事は読み返してみて、猫五郎自身、読みづらいと感じる記事でした。

今回はシンプルに手順だけを書きたいと思います。

第一の手順は、主鏡を正しく鏡筒の出口に向けること。

第二の手順は、斜鏡を調節して、主鏡からの光を接眼部に正しく導くこと。

まずは第一の手順。

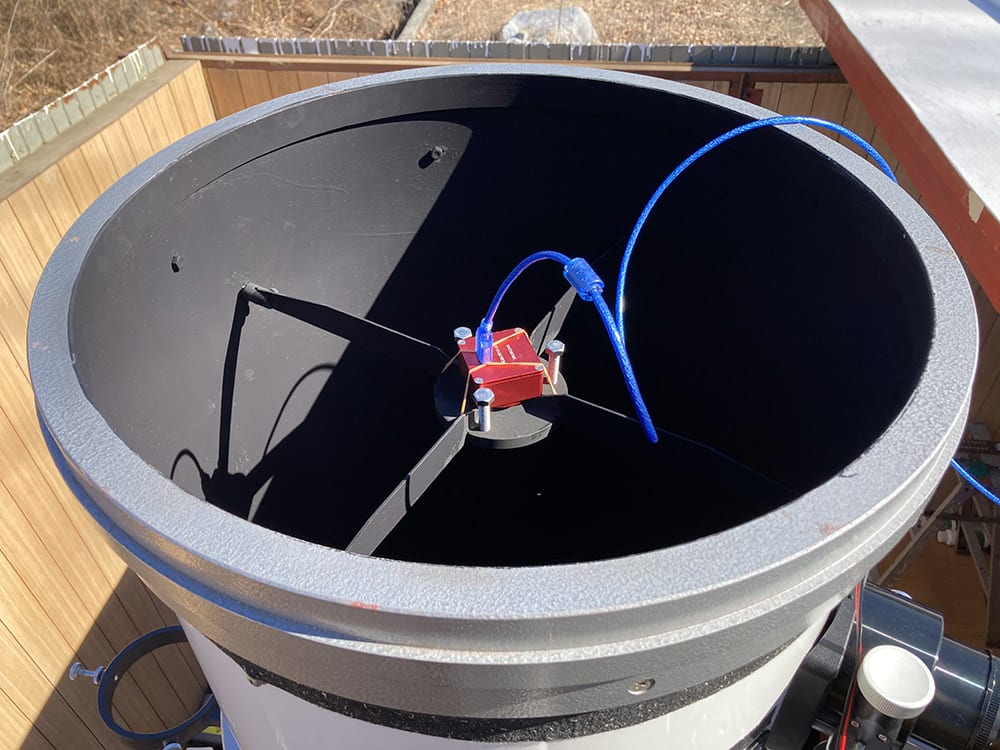

斜鏡を外してから、巨大ニュートンを垂直に立てる。

斜鏡の引ネジの穴をOCAL electronic collimatorのカメラに覗かせる。

スライディング・ルーフの上にノートパソコンを置き、スパイダーの中心に置いたOCAL electronic collimatorのカメラの位置を調整します。

こんな感じで、OCAL electronic collimatorのピンク色の十字の交点(カメラの視野の中心)を、斜鏡に写ったOCAL electronic collimatorのカメラレンズと大まかに一致させます。

ノートパソコンを屋根の上から主鏡の近く(床)に移動させます。

主鏡の押しネジを3本とも全て緩めます。

主鏡の引ネジ3本とも一番奥まで締め込みます。

その状態の時のカメラからの画像。

主鏡が鏡筒の出口をまっすぐ向いていないことが確認できます。

スパイダーの四方末端にある金具の出方が不均一です。

スパイダーの四方末端の金具の根元が4本とも均一に見えるように、主鏡の引ネジを調整します。

次に、OCAL electronic collimatorの青い円を表示しました。

青い円、よく見えませんが、大まかに主鏡の輪郭と一致します。

ピンク色の十字の交点が青い円の中心、つまり、主鏡の中心です。

センターマークの線の上。

主鏡の整備窓の反対側。

この位置を覚えておかねばなりません。

レーザーコリメーターを用いる時は、ここにレーザーを当てねばなりません。

上の写真をズームアップした写真

ピンク色の十字の交点とOCAL electronic collimatorのカメラレンズがほぼ一致しています。

いい感じです。

主鏡の押しネジをしっかりと締めます。

(この巨大ニュートンは主鏡の押しネジと引ネジを思いっきり締め込んでも主鏡に影響が出ない構造になってます。)

ここからが第二の手順。

つまり、斜鏡を調節して、主鏡からの光を接眼部に正しく導く手順です。

次に、またノートパソコンを斜鏡のすぐ近く、つまりスライディングルーフの上に移動させます。

そして、OCAL electronic collimatorのカメラを接眼部に挿入します。

接眼部の筒の先端円にピントを合わせます。

緑色の円を表示します。

緑色の円の直径を調整し、center offset機能を使って、接眼部の筒の先端円と緑色の円を一致させます。

ピントを斜鏡に映った主鏡のセンターマークに合わせます。

そして、斜鏡の引ネジと押しネジを調整して、ピンク色の十字の交点とOCAL electronic collimatorのカメラレンズを一致させます。

上の写真の全体像

中心部をズームアップした写真

ピンク色の十字の交点とOCAL electronic collimatorのカメラレンズ、完全には一致しませんが、ほぼいい感じになっていると思います。

というか、ものすごくデリケートな作業で、これ以上、調整できませんでした。

特に最後に、斜鏡の引ネジを締め上げると少しズレてしまうんです。

これ以上は集中力が持ちませんでした。

が、満足な結果です。

これで正しく光軸の調整ができたと思ってます。

が、このあと、レーザーコリメーターでも確認してくればよかった。

疲れ切っていて、思いつかなかったなぁ。

というか、夕方に子供の塾の先生との面談があって、遅刻寸前だったのでかなり焦ってました。

次回は、巨大ニュートンの向きを変えることで、光軸がどうズレるかも確認したいところです。

OCAL electronic collimatorを接眼部に挿しっぱなしで、いろんな方向に望遠鏡を振り回せば、光軸がどのようにズレるか確認できるはずです。

次回、その報告ができればいいな、と思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます