EQ6proでオートガイドを始めたのが2014年の7月です。

オートガイドしているつもりでしたが、どうにも星が丸く写らない。

露出時間90秒で撮影して、成功率は30%といったところです。

これではノータッチガイドと大して変わらない歩留まりです。

「オートガイドって、期待したほどではないなぁ。」

などと思いつつも、仕事が忙しかったり、天気が思わしくなかったりで、撮影と撮影の間が数ヶ月開くことが当たり前の状況でした。

なかなか進歩できずにダラダラと4年が経過してしまいました。

2019年3月現在、オートガイドで1,200秒露出ができるようになりました。

(まだ安定的ではないですが、ほぼ、できるようになりました)

今までオートガイドができなかった原因を振り返ってみると、以下のようなことが考えられます。

・パソコンのソフトウェアの問題

(ステラショット、目標天体導入機能は革新的ですが、オートガイド機能に問題がありそう。)

・パソコンのハードウェアの問題

(USBポートからシリアルコンバーターケーブル経由で出る電気信号の電圧が3.3V、EQ6が電気信号を受診するのに必要な電圧がたぶん5V)。

・ケーブルやUSBハブ。

(EQ6でオートガイドにUSBハブを使う場合は、給電式を用いた方が無難。つまり、USBハブに給電するためのバッテリーが必要)

・ソフトウェアとガイドカメラの問題

(ステラショット とガイドカメラQHY5L-2は相性がよくない。Lodestarは問題ない?)

・(僕の認識間違いから)ガイドケーブルを接続していなかったという、笑えない素人ミスもありました。

・ガイド鏡の固定や、望遠鏡の整備の甘さ

(ネジの緩みなど)

・機材を実際に組み立てて、オートガイドさせることの練習不足。

(やはり何事も練習が大切。年に10回未満の実戦のみでは上達しない)

などなど

しかし、僕が最初に疑ったのは、EQ6pro本体でした。

赤経軸の回転が渋いのが前から気になってました。

オートガイドの精度が悪いのは赤経軸の回転が渋いからでは?

EQ6proを分解して整備してみたい。

最初にそう思ったのが2年くらい前でしょうか。

でも、、、

じゃぁ、分解してみましょうか

と、簡単にいきませんでした。

EQ6proは僕が持っている唯一の赤道儀です。

これを分解するということは、その間、天体観測ができないことを意味します。

また、これを分解して、万が一にも元に戻せなかったら、赤道儀がなくなることを意味します。

慎重を期したい。

そのための条件の一つが、分解したまま放置できる部屋があることでした。

以前のアパートでは不可能でしたが、マイホームを購入したことで、それが可能になりました。

ネットで「EQ6pro」「分解」「整備」などと検索しました。

僕のEQ6も、開けてみると過去に分解されたような形跡が見受けられました。

EQ6proは、よくよく分解整備される赤道儀であるようです。

分解行程をしっかり調べてからスタートすることが望ましいのです。

が、バイクと違って、メーカーが整備マニュアルを公開しているわけではありません。

十分な情報が得られない。

見切り発車はある程度仕方がない。

万が一、元通りに組めなかった場合、新しい赤道儀を買うのか、それとも、メーカー修理に出すのか。。。

EQ6pro、新品で20万します。

メーカー修理だって何万かかるのか、また、どれくらいの期間がかかるのか、わかったものではありません。

分解整備に踏み切るまで数年かかってしまいました。

このたび、マイホームに移って、生活環境が激変し、なんとなく心も落ち着かず、深い考えもなく、踏み出してしまいました。

新しいことを始めるのって、計画性も大切ですけど、時には勢いも大事ですよね。

実は、分解したのが2018年10月で、これを書いている2019年03月末時点で、記憶が定かでないです。

できたら、詳細な写真を記録として撮りたかったのですが、手がグリースでベトベトになり、カメラを持つのが億劫でした。

また、慣れないことを計画性もなくやっているため、心に余裕がなく、大した写真を撮らずに終わりました。

盲目的に分解整備する、その恐怖たるや。。。

外しているのはウェイトシャフトです。

六角レンチで外せます。

外すとベアリングがみえます。

ベアリングを外す。

この作業は、ウェイトシャフトが水平になるような向きでやらないと、ウェイトシャフトが外れたと同時にベアリングが床に落ちます。。。

このベアリング、とてもしっかりした作りで重く、落ちると床に凹みができます。

外したウェイトシャフトと赤緯軸。

本当は、赤緯軸を外す前に、ウォームホイールとギアの噛み具合を調節するイモネジを緩めてから外した方が無難だったようですが、そんなことをつゆ知らぬ僕は、赤緯軸を無造作に外したのでした。

赤緯軸をもう少しだけ分解してみます。

お次は、赤経軸の取り外し。

極軸望遠鏡を覗(のぞ)く側です。

黒い部分を、コブラレンチとかホームベルトレンチという、開かない瓶のフタを回す時に使う道具で回します。

これを外さないと、赤経軸が外れない。

赤経軸を外す。

赤経軸を外したところ。

しかし、意外なほど単純な歯車構造ですね。

もっといっぱい歯車が詰まっているのかと思ってました。

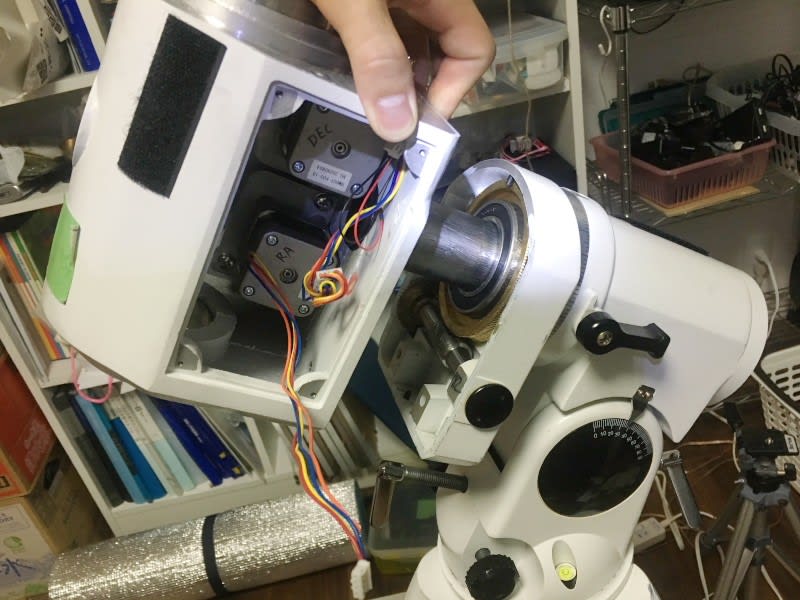

基板。

基板を外すと、モーターが見えます。

赤経軸、赤緯軸のシャフトを紙やすりで磨きました。

記憶が定かでないですが、目の荒さは400、600、1000くらいの3種類で段階的に磨いたと思います。

その結果、赤経軸がものすごく滑らかな動きになりました。

「今までの渋さはなんだったんだ!」というくらい、クルンクルンです。

赤緯軸については若干滑らかになった程度でした。

再び組み上げた後に、ウォームホイールとギアの噛み具合の調整がちょっと面倒でした。

例の向かい合って対になったイモネジで調整します。

どちらから締めて、どちらを緩めて、とかあったような気がしますが、忘れました。

単純な構造なので、あまり難しいことを考えず、適当によさげなところに当たりをつけました。

で、ステラショットのオートガイドができるように、、、ならなかったんです。

分解整備前と、後で、なにも変わらない。

ステラショット でエラーの出まくりです。

キャリブレーションもまともにできない。

というわけで、次に、

「これは基盤が壊れているに違いない」

と僕は思ったんですね。

EQ6proの新しい基盤をネットで探しましたが、日本では見つかりませんでした。

ドイツの天文ショップから個人輸入することになったのでした。。。

今時、クレジットカードさえあれば、ネット通販として海外のお店で買い物が普通にできるんですね。

初めて知りました。

ドイツの通販でしたが、ドイツ語を英語に切り替え表示できました。

英語ですが、書いてある内容は、基本的に日本の通販と同じです。

住所入力に至っては、プルタブで国を選択すると、日本の県のプルタブが表示され、「県」をプルタブで選択すると、プルタブで「市」まで出てきました。

もちろん、英語で、ですが。

「日本のお客さん、注文してくださいね!」

って声が聞こえてくる感じでした。

すごい営業努力だなぁ。

日本の天文ショップもそれくらいのハングリー精神でやっているところがあるのだろうか?

送料込みで2万6千円くらいだったかと思います。

届いたのが10日後くらいだったでしょうか。

で、基盤を交換したのですが、、、なにも改善しなかったんです!!

オートガイドに向けて、ここから僕の本当の戦いが始まったのでした。。。。

結果的には、2019年に入って、EQ6で1,200秒露出が可能になるのですが、、、苦しみました。

今回の記事はEQ6proの整備をする上で、雑すぎて役に立たないと思います。

次回は今回よりは心に余裕があると思われるので、逐一写真を撮って、他の人が参考にできるような記事を起こしたいと思います。

それがいつになるのかはわかりませんが。。。。

ガイドカメラは、QHY5-II-Mです。

キャリブレーションが途中で止まったり動作しても赤経、赤緯の一方が戻らず広がるだけで戻そうとしてない。

ただし、PHD2で行うと上手くいく、問題はステラショット内蔵のオートガイドに問題が有るみたいです。

只今、アストロアーツにメールにて返答待ちです。

お仲間ですね (^_^;)

QHY5シリーズはコスパが高くて使っているひとが少なくないと思います。

たくさんの人たちが夜空の下で虚しい時間を過ごしたのではないかと思っています。

アストロアーツから返事があったらぜひ教えてください。