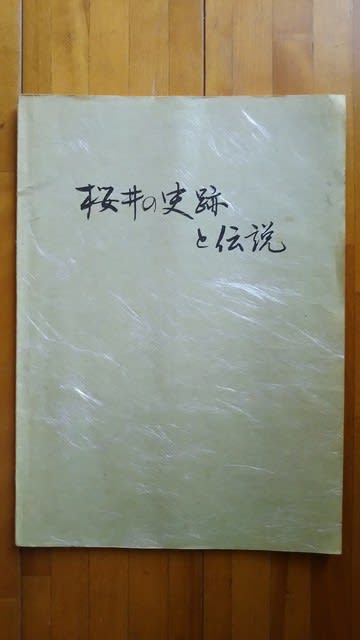

作者(編集者)の業績を尊び、誤字・脱字・誤植をできる限り訂正する他は、文体及び数字の表記等原文を正確に紹介します。

自分とは文体や句読点のタイミング及び漢字の使い方等が違うので正確に写すのは大変疲れますが、少しずつやって行きます。

他人の故郷の史跡と伝説を読んでも面白くもないでしょうが、よろしかったらお付き合い下さいませ。

1.綱敷天満神社と志島ケ原

菅原道真公が大宰府へ配流の途中、風雨の難にあわれ、壬生川沖より、桜井沖まで流されました。

官公は、この時、海神にこの島へ無事につくようにと御祈祷されました。

丁度、その時いあわせた里人が、河口にお助け申し上げ、ありあわせの綱を丸くまいて敷物として官公をお休め申し上げました。

官公は、この里人の厚意に感激され、自ら梶柄に御尊像を刻んで形見に残されました。

里人は、これを素波神としてお祀りしました。

今残っている衣干岩は、官公が衣を干した岩として有名です。

又、官公はこの時に「この島原を我が誠心を留めん地」と言われたとの古伝により、官公の志の島という意味から後世にこの地を志島ケ原と名づけたとの伝である。

(社殿は権現造り、鳥居は、鹿島型4基 神明型1基)

(伊予旧記)

天慶五年九月二十五日に社殿創建・元弘三年九月二十五日に国主伊予守越智通村より神殿の再建と神田奉納あり。

天慶五年に素波神を綱敷天満宮と改称・正徳2年神仏分離により荒神社に合祀、享保五年六月二十八日に社殿を志島ケ原に建立す。

<筆者=私(以降同じ)>

今、復興して綱敷天満宮の梅林の最南端(河口)に祀られています。