前回の扇橋閘門耐震工事の続きです。

新扇橋の袂に、「猿江船改番所跡」の案内板があります。

「猿江」って、変わった地名です。

この新扇橋の南(右)側の地名が「扇橋」、北側が「猿江」です。

地名の由来を訪ねました。

すぐ近くに「猿江神社」があります。

境内脇に「猿江地名発祥之地」碑がありました。

やっぱりこういう事は神社か寺院を訪ねれば手掛かりがありますね。

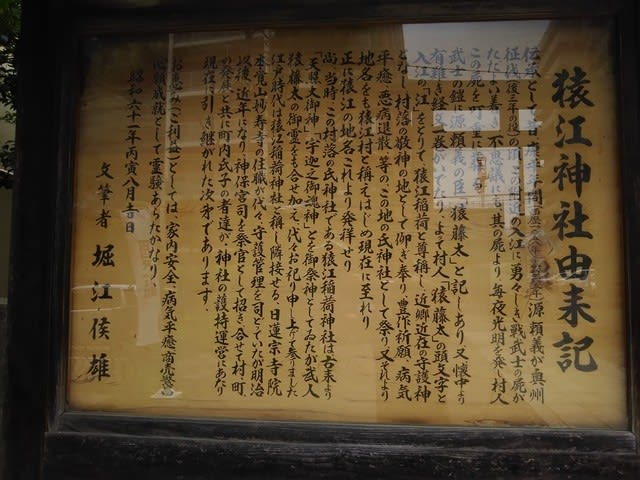

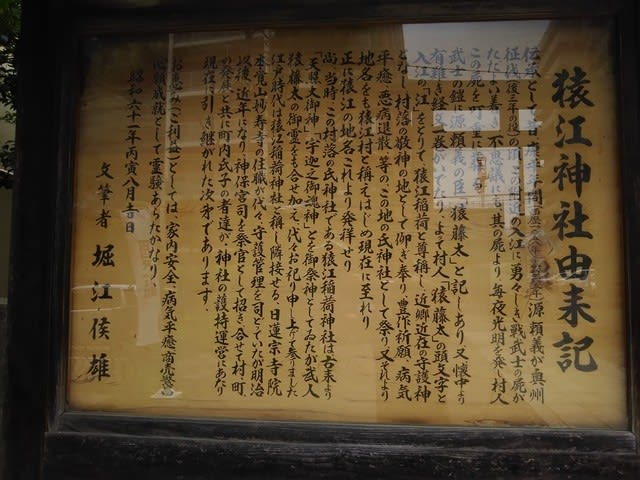

拝殿の手前に「猿江神社由来記」がありました。

読み辛いですが。

なるほど、源頼義の頃の発祥ですか・・・。

「猿藤太」と「入江」の合成ですか。なるほど。

「由来記」にある「猿江稲荷神社」と「日蓮宗寺院本覚山妙寿寺」も探しましょう。

拝殿脇を通って、神輿蔵前を抜けて、裏側へ行きます。

「猿江稲荷神社」銘の灯篭があります。

猿江神社拝殿の真裏に稲荷神社がありました。

ここかな?

普通の稲荷神社の様です。

と思って、道路の向かい側を見ると、そこにありました。

「妙寿寺 猿江別院」と「猿江稲荷社」が隣り合わせです。

猿江稲荷神社にお参りして、疑問が解けました。

猿藤太の屍が流れ着いてから1000年近く時代が下って、ここが入江だったなんて想像もできません。

鳥居前はマンション街です。

現在の海は、およそ10km先です。

大雑把にいうと、海までの間に複数の相撲部屋、清澄庭園、松平定信の墓、阿茶の局の墓、富岡八幡宮、洲崎球場跡、夢の島公園等々があります。

陸の隆起もあったでしょうが、よく埋め立てたものです。

「隔世の感」とはこのことですね。

新扇橋の袂に、「猿江船改番所跡」の案内板があります。

「猿江」って、変わった地名です。

この新扇橋の南(右)側の地名が「扇橋」、北側が「猿江」です。

地名の由来を訪ねました。

すぐ近くに「猿江神社」があります。

境内脇に「猿江地名発祥之地」碑がありました。

やっぱりこういう事は神社か寺院を訪ねれば手掛かりがありますね。

拝殿の手前に「猿江神社由来記」がありました。

読み辛いですが。

なるほど、源頼義の頃の発祥ですか・・・。

「猿藤太」と「入江」の合成ですか。なるほど。

「由来記」にある「猿江稲荷神社」と「日蓮宗寺院本覚山妙寿寺」も探しましょう。

拝殿脇を通って、神輿蔵前を抜けて、裏側へ行きます。

「猿江稲荷神社」銘の灯篭があります。

猿江神社拝殿の真裏に稲荷神社がありました。

ここかな?

普通の稲荷神社の様です。

と思って、道路の向かい側を見ると、そこにありました。

「妙寿寺 猿江別院」と「猿江稲荷社」が隣り合わせです。

猿江稲荷神社にお参りして、疑問が解けました。

猿藤太の屍が流れ着いてから1000年近く時代が下って、ここが入江だったなんて想像もできません。

鳥居前はマンション街です。

現在の海は、およそ10km先です。

大雑把にいうと、海までの間に複数の相撲部屋、清澄庭園、松平定信の墓、阿茶の局の墓、富岡八幡宮、洲崎球場跡、夢の島公園等々があります。

陸の隆起もあったでしょうが、よく埋め立てたものです。

「隔世の感」とはこのことですね。