田舎には不釣り合いの広い道路です。左右に日通や西濃運輸のトラックが横付けされていました。中学生の頃の話です。貨物の中継店や商店や精米所や床屋が在りました。漆器製造・販売の在る浜桜井地区に対する流通の中心地だった、郷桜井です。

昔は沢山の自転車預り店が在りましたが、モータリゼーションによって自家用車が増えると駅を利用する人が減りました。今はこの1軒だけです。

突き当りは「JR伊予桜井駅」です。

多くの高校生は駅前に路駐しています。違法ではなく、駐輪場になっています。駐輪しているのは、地元今治東高の、ここから電車で帰った生徒たちか、地元以外の高校に行っている、これから電車を降りて自宅に帰る地元の生徒です。

「綱敷天満宮」最寄り駅です。

予讃線の終着駅だった時期もあります。国分寺・国分尼寺等も在って、国府の中でも「府中」と呼ばれた政治・商業・文化の中心地でした。

駅舎です。

今年は「予讃線 伊予西条駅⇔今治駅開通100周年」らしいです。

駅舎に入ります。

そこには地元今治東高生の研究成果が展示されていました。曰く「今治市に国府が置かれた理由は古墳が教えてくれた!」です。

要約すると、松山より狭く人口も少ないのに今治に国府が置かれていた理由は?

今治は数本の河川があり潮待ち・風待ちの津でした。古墳は墓だけでなく、津の位置を示す目印でした。

「白村江の戦い」に敗れたヤマト政権は朝鮮半島からの鉄の輸入先を近江に求め製鉄を独自に始めました。砂鉄が採れる今治でも製鉄が始められました。

まとめ:「鉄資源の獲得を初め、渡来人を介した技術導入の必要性から、瀬戸内海の安全航路は最重要課題であった。最大の難所である来島海峡に面し、多数の川が形成する今治の津は、絶好の潮待ち・風待ちの場所となり、古墳は安全な航路を導く目印の役目も果たした。更に島嶼部では盛んに塩も生産されたことから、ヤマト政権は今治を重要視した。

その証が前方後円墳の造成や三角縁神獣などの副葬、遺跡での銅剣出土である。加えて、白村江の戦いの敗戦は国内製鉄の必要をもたらし、浜砂鉄に恵まれたこの地が官製製鉄を行う場所に選ばれた。以上が今治に国府が置かれた理由である。」

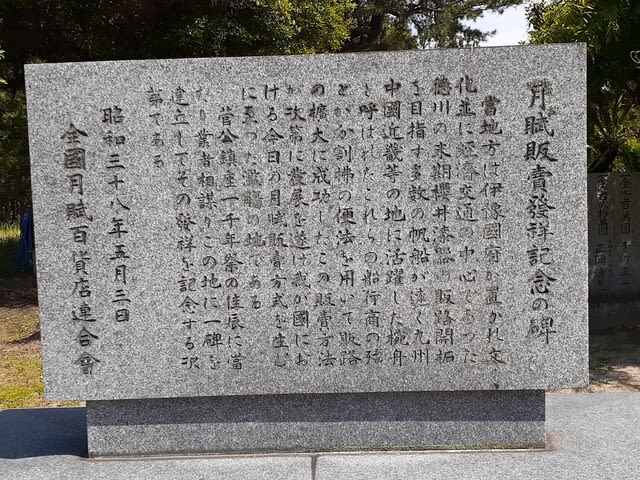

その他、「古代の桜井」や「250年の歴史を持つ桜井漆器」の説明も在ります。勉強になりました。今治東高の皆さんありがとうございました。

ホームに出ます。向こうは2番線ホームです。背景の緑が濃いです。

陸橋で渡ります。今治まで2駅、280円です。

その線路の左手に、白い看板が有ります。

久し振りに行ってみます。界隈は歴史の宝庫です。

白砂青松の砂浜の向こうの兵市島を望みながら走ります。

白砂青松の砂浜の向こうの兵市島を望みながら走ります。