これは先日の卒業式に合わせて農業クラブが発行した「研究集録」。

名農の3年生が2年間取り組んできた研究の概要を簡単にまとめた冊子です。

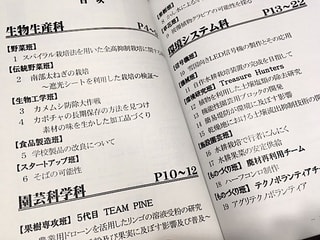

開いたところは目次。これを見ると環境研究班の特徴がよくわかります。

左のページは生物生産科と園芸科学科の研究テーマ。

右がハンターズが所属する環境システム科のものです。

ハンターズのテーマは右ページの中ぐらいの位置に掲載されていますが

そのテーマの数は4つ。しかし他の研究班は班として1つか2つです。

なぜならハンターズはフローラ時代から一人一研究。

だから集水システムの他に、園芸用ブロックや除塩研究など

いろいろな研究も載っているのです。

皆さん優しいのでスペースと予算のことを考えて1つに絞れとはいわれませんが

ちょっと気がひけるのは事実です。そのため校内研究発表会では

4つではなく、2つだけ発表するようにしています。

でも本当のことをいうと実際にハンターズが取り組んだ研究はその倍。

一人二研究だったのです。ご存知の通り、ハンターズはフローラの

失敗研究を磨き直そうと意識的にチャレンジした勇猛果敢なチーム。

しかしミイラ取りがミイラになるように、彼らの研究はことごとく失敗。

呪われました。2年間やって、良くても悪くても結果が出たのが5テーマ。

そこでその中から結果の良かった4テーマを掲載したというわけです。

これは10年以上続けているチームの流儀。

そんな1年がまた始まろうとしています。

名農の3年生が2年間取り組んできた研究の概要を簡単にまとめた冊子です。

開いたところは目次。これを見ると環境研究班の特徴がよくわかります。

左のページは生物生産科と園芸科学科の研究テーマ。

右がハンターズが所属する環境システム科のものです。

ハンターズのテーマは右ページの中ぐらいの位置に掲載されていますが

そのテーマの数は4つ。しかし他の研究班は班として1つか2つです。

なぜならハンターズはフローラ時代から一人一研究。

だから集水システムの他に、園芸用ブロックや除塩研究など

いろいろな研究も載っているのです。

皆さん優しいのでスペースと予算のことを考えて1つに絞れとはいわれませんが

ちょっと気がひけるのは事実です。そのため校内研究発表会では

4つではなく、2つだけ発表するようにしています。

でも本当のことをいうと実際にハンターズが取り組んだ研究はその倍。

一人二研究だったのです。ご存知の通り、ハンターズはフローラの

失敗研究を磨き直そうと意識的にチャレンジした勇猛果敢なチーム。

しかしミイラ取りがミイラになるように、彼らの研究はことごとく失敗。

呪われました。2年間やって、良くても悪くても結果が出たのが5テーマ。

そこでその中から結果の良かった4テーマを掲載したというわけです。

これは10年以上続けているチームの流儀。

そんな1年がまた始まろうとしています。