読者のみなさん、お久しぶりなのだ

約一ヶ月ぶりの投稿になるのだ

12月の初投稿になるのだ

公私ともに超絶に多忙な日々を送っていたのだ

読者のみなさんは如何お過ごしだろうか?

言い訳になってしまうがブログの更新にまで至らなかったのだ

それでも日々の日課であり楽しみでもある楽器の演奏は欠かさなかった

私の場合には練習というよりは癒やしであり自分へのご褒美なのだ

私にとってギターやウクレレは自転車のような感覚なのだ

しばらく触れなくても弾けなくなることはないのだ

良くも悪くも身体の一部になっているのだ

楽器を弾かないで就寝することは風呂に入らないで寝るような感じなのだ

喩えが微妙だが・・

これは本音なのだ

楽器に対して構える気持ちは無くなった

若い頃にはもっと上手くなりたかった

意識的に練習に励んでいた時期もあった

現在は欲が無いのだ

色々な欲求が良くも悪くも減退しているのだ

楽器を弾きたいという欲求はあるが向上心は失せた

現状維持で良いという感じなのだ

ギターやウクレレを弾いていて楽しく感じられなくなった時が潮時だと思う

楽しくない趣味は成立しない

読者の皆さんは如何お考えだろうか?

上手くても下手でもどちらでも良いと思う

楽しいか?否か?が大事だと思う

最大の敵は『飽き』なのだ

勘違いしている人も多いようだ

楽器に飽きているのではない

自分の能力に飽きているのだ

嫌気が差しているということなのだ

「俺って練習しても上手くなんね~な」

「何か思った感じと違くねぇ?飽きたわ」

私にもスランプのような時期があったが飽きるには至らなかった

ギターやウクレレの指板をじっくりと眺めていただきたい

すべてのポジションを使い切っているだろうか?

人間の脳にも似ている

多くのギター弾きは半分も使えていないと思う

気が付けばいつも同じポジションで弾いているのだ

弦交換の際にフレットの減りを確認してみていだきたい

それが答えなのだ

ギターのキャリアも浅く練習時間も短いにも関わらず早々にフレット交換に陥る事象がある

特定のフレット激減りが原因なのだ

弦高を高く調整するという荒技もあるが・・

そもそもが初心者には向かない調整方法なのだ

特定のフレットが減るような技量の人は概ね低い弦高を好む

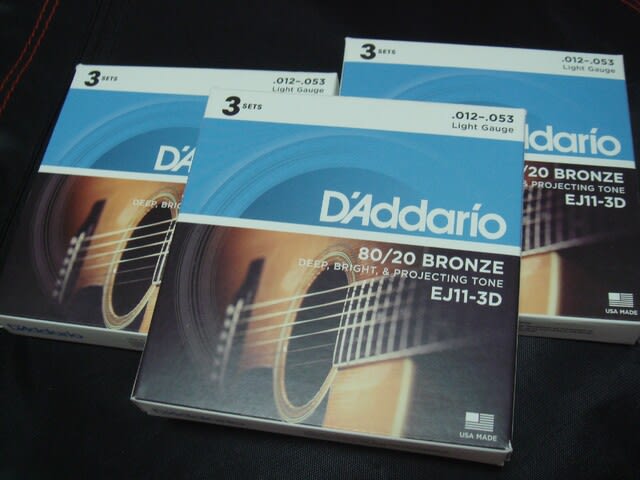

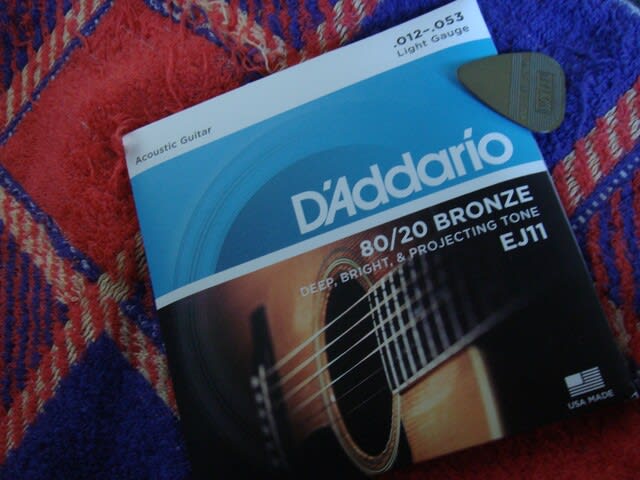

細い弦を好む、真っ直ぐなネックを好むなのだ

初心者の三種の神器だといえる

演奏性を抜きにしても弦楽器は弦高が高い方が良い音になる

弦は太い方が音にパンチと腰が出る

弾き易さを優先させるか?音質を優先させるか?派考え方の違いだと思う

楽器に正解はないのだ

基準というものはあるが明確な答えや正解はないと思う

しかしながら、世間の基準値から大きく離れたセッティングでは絶対に上手くならない

ある段階で伸び代の限界を迎えるのだ

高価なギターを使っているにも関わらずセッティングが曖昧な人も多い

自分の好みを基準に考えるのは上級者になってからで良いと思う

プロにもマニアックなセッティングを好む人が多々いるが・・

プロが故にそれなりの結果を出しているのだ

出音が良ければ許されてしまうのも楽器の奥深い世界

お時間がある方はスティービー・レイ・ヴォーンで検索してみていただきたい

あの音を手本にするならば極太弦は必須なのだ

ギター弾きの悪い傾向として楽をして結果を求める人が多い

細い弦、低い弦高で腰がある音を求める

気持ちはわかるが・・無理があるのだ

エレキの場合、エフェクターで何とかなると思っている人も多い

答えはNOなのだ

エフェクターはあくまでも音作りの補助なのだ

クリーンで太く腰がある音が出せるように練習すべきなのだ

最初は苦しいがゲインを下げる癖をつけておくと良いと思う

クリーンの音が良い人(上手い人)は歪ませても良い音なのだ

ジャンルにもよるがプロでも一流のプレイヤーの音は意外に歪んでいない

有名なところではジョン・フルシアンテなどが手本になると思う

氏はクリーンの音が超絶にカッコいいのだ

シングルの良い部分を極限まで引き出している

ジミヘンを師と仰ぐ流れが感じ取れる

シングル弾きの私としても参考にしている部分が多いのだ

上手いプレイヤーの音やプレイに触れることは大事だと思う

特にコピーなどする必要はないと思う

”上手いプレイヤーと自分との差・・”

を感じることが勉強になる

自分の周囲にいる上手いプレイヤーの音に耳を傾けることも良いと思う

むしろ、素人の上手い人をリスペクトすることが上達の近道

上手いプレイヤーの演奏には色々なヒントが隠れていることが多い

単純にテクニック的な部分だけではない

音の配置など自分にはない引き出しを感じられると良いと思う

色々なプレイヤーの演奏に耳を傾けることは大事だが・・

時には絞り込みも大切だと思う

因みに私のマストはレッドツェッペリンなのだ

以前はジミヘンに傾倒していたが最近はレッドツェッペリン一辺倒なのだ

愛車を運転する時には初期のアルバムから順番に聴いているのだ

年代ごとの機材の違いや楽曲へのアプローチの違いが楽しい

レッドツェッペリンの特長の一つにアコースティックな楽器の多用が挙げられる

ペイジ師匠はマンドリンを好んで使用していた

マンドリンを主役にした曲もあるのだ

4枚目のアルバムの『限りなき戦い』なのだ

一気にマンドリンに興味を持ち、本気で欲しくなった時期がある

幸か不幸か行きつけの楽器店にマンドリンが無かったのだ

都心でもマンドリンは専門店での扱いになる

何故だか弦は置いてあるが本体は取り寄せになる

多くは語らないがマンドリンにもボディの形状など色々とあるのだ

ペイジ師匠が愛用していたマンドリンはフラットマンドリンなのだ

所謂、古典的なマンドリンではないということなのだ

同じ弦楽器でも私には敷居が高いのだ

調弦もギターとは異なる

バイオリンと同じなのだ

ちなみにウクレレもギターとは違うのだ

馴染むまで苦労した記憶が蘇る

いまではウクレレも大切な相棒なのだ

指板の位置関係は頭に入っているのだ

ギターのリックをウクレレに置き換える作業も容易になった

録音に手間はかかるがギターとウクレレの多重録音は朝飯前なのだ

弾ければウクレレも楽しくなってくる

楽器は弾けることが大事なのだ

持っているだけでは何も生まれない

ジロッと眺めているだけでも何も創れない

非常に当たり前のことを言っているが・・

意外にこれが理解できていないギター弾きも少なくない

ギターを買うというのは超第一段階なのだ

”そのギターで何をするのか?”

少し脱線したが・・

ウクレレに詳しい人に質問したことがある

「激安のマンドリンってどうですか?」

私の質問に苦笑いを浮かべているのだ

「むしろ、初心者こそ良い楽器を買った方がいいよ」

何となく答えは質問の前から見えていた

まぁ、同じ質問を私がされても同じ答えだと思う

廉価なギターを使いこなすにはかなりの高度なスキルが不可欠になる

調整方法にも熟知している必要がある

安い楽器でいかに良い音を出すか?

超えなくてはならない課題も多いのだ

素直にそこそこのギターを買った方が無難なのだ

マンドリンも同じだということなのだ

本気でマンドリンに転向する気はないのだ

なんちゃってというレベルで良いのだ

生粋のマンドリン奏者には失礼だがギター弾きの私の本音なのだ

マンドリンというよりはそれを巧みに奏でるペイジ師匠のセンスと技術に惚れているのだ

エレキだけに留まらない音楽性に感銘と刺激を受ける

素人さんでもアコギを弾いている人はひと味違う

エレキを弾いていても良い意味でアコギ風味が出ているのだ

プロでも超が付く一流は間違いなくアコギとエレキを併用している

相乗効果を良い感じで音楽にフィードバックしているのだ

音楽を突き詰めるとエレキだけでは足りないことに気付く

アコギの音はエレキのクリーンではカバーできない

ペイジ師匠がライブなどで『天国への階段』を演奏する際にアコギ部分をエレキで代用することが多いが・・

それはそれで参考にもなるしカッコいいがアルバムの質感とは異なる

やはり、アコギのパートはアコギで聴きたいと感じる

少し脱線したが・・

高価なマンドリンは私には買えない

中途半端な楽器が難しい(結局飽きる)ことを身体で知っているのだ

過去のくだらない散財で苦労した経験があるのだ

経験として引き出しになっているが繰り返すのもアホに思える

結局、マンドリンの購入は諦めたのだ

それでも何となくモヤモヤが残る

そんなモヤモヤを解消してくれるのがウクレレなのだ

画像ではわかり難いと思うがウクレレにもレリック加工を施しているのだ

素人のレリック加工は自己満足の世界なのだ

自分が良ければそれで良いと思う

何だかんだとウクレレも結構買い漁った

エレキウクレレなども何本か買ってみた

生楽器は生鳴りがすべてと気付くのだ

生音が悪い楽器はどう調理しても飽きる

貧乏性な私はウクレレ好きにも関わらず高価なウクレレには踏み込めなかった

むしろ良かったと思っているのだ

繰り返しになるが・・

ウクレレは好きだがウクレレ奏者に転向する気はないのだ

結局のところ、私の場合には音楽的な要素としてエレキ以外の楽器が欲しいのだ

アコギもそんな感じなのだ

最近はアコギばかり弾いているが私はエレキ弾きなのだ

優先順位でエレキが一番であることに間違いはない

アコギばかり弾いていてもエレキが弾けなくなる心配はない

むしろ、アコギで鍛えた指先はエレキで楽勝なのだ

エレキのテンション感が少し物足りなく感じることも多い

弦楽器はどこかで繋がっているのだ

その練習や知識が無駄になることはあり得ない

私がウクレレを短期間でマスターできたのはギターを弾けたから

ウクレレに興味があるならばギター弾きにはお勧めなのだ

ウクレレに癒やされる(楽しいと感じる)ならば武器になる

外に持ち出すという部分においてはウクレレに勝るものはない

楽器好きを豪語する人は常に楽器を弾ける環境を意識すべきだと思う

良い意味で中毒であるべきだと思う

数日間くらいギターに触れなくても何の感情も芽生えない人は他の趣味が向いていると思う

ギターにLOVEを感じるだろうか?

手持ちの楽器に愛を感じるだろうか?

行き詰まっている方はその辺りを自問自答した方が良いと思う

素人の場合には上手い下手よりも気持ちが大事だと思う

技術は追々に付いてくると思う

”好きこそものの上手なれ・・”

好きになれば意識しなくても上手くなっているのだ

楽器も長く弾いていると色々と変化がみられる

このウクレレも10年以上の付き合いになる

新品時に取り付けたピックアップも良い感じに馴染んできた

ボディ裏側にマイクを貼り付けるタイプ

シングルマイクなので何度か貼り位置を変更した

両面テープでは不安定なので薄いボンドで接着した

音が変わると嫌う人も多いが私は気にしない

むしろ、演奏中や移動の途中でマイクが剥がれ落ちる方がストレスになる

正解は自分で導くものだと思う

自分が良ければそれが正解なのだ

このマイクも新品時は痛い音だった

ボディの熟成とピックアップが馴染んできたように感じる

ライン録音でもそこそこ使える音になってきた

エレキでも最低半年くらいは弾き込んでみるべき

今回の音源はGT-001で作った

このマルチも数回の修理を経て現在に至る

ケチっているというよりは欲しい製品が見つからない

欲しい製品が見つかるまで使い続けてみても良いと思う

新製品が正解にならないのもデジモノも深いところ

自分の技量や財布と相談して決めれば良いと思う

エレキ用マルチの多くはエレアコにも流用できるのだ

コンプやディレイなどを駆使すればそこそこ良い音が作れる

エレアコ専用のプリアンプやエフェクターなど買わなくてもなんとかなる

アコギ専門ならば、そこにお金をかけるべき

先にも述べたが優先順位が何か?

そのあたりを冷静に考えてみると良いと思う

私は自分の身の丈を十二分に理解しているのだ

私ごときに高価な機材など不要なのだ

下手の高価な機材など宝の持ち腐れなのだ

私は自分自身を理解しているのだ

それ故の私のギターライフにも無理がない

精神的に経済的にも破綻することがないのだ

良い意味でお気楽なのだ

誰と競い合うこともない

何かを意識することもない

常にフラットなのだ

自分が今興味があること、弾きたいと思うものを弾いているだけ

読者の皆さんに披露するような技術もない

ウクレレも視点を変えれば楽しさが増す

ウクレレ=ハワイアン・・

からの脱却は大きいと思う

あえてウクレレでマイナーなスケールを鳴らすのも楽し・・

ウクレレは明るい音楽が良く似合う

この固定されたイメージから抜け出せない人はウクレレで遊べない

楽器を楽しむうえで大切なものは技術ではなく発想

テクよりもセンスなのだ

読者の皆さんのお知り合いにセンスが光るプレイヤーがいるだろうか?

ペイジ師匠もセンスが光るプレイヤーの一人なのだ

一人というよりは先駆者だと思う

常に新しいアイディアを投入してきた

ロックに単音のリフを定着させたのもペイジ師匠

そもそも、リフという考え方をロックに定着させたのはレッドツェッペリンだと思う

同時期にビートルズも存在したがツェッペリンとはアプローチが異なる

互いに意識し合いながら切磋琢磨していたような感じを受ける

良い意味でも化学反応は大歓迎だと思う

プロアマ問わず現代のギター弾きに不足している部分だと思う

一見するとリスペクトしているようだがそれは真似に過ぎない

新しいものが何も生まれない時代なのだ

私が最新の音楽に興味が沸かない大きな理由になっている

私の中で80年代くらいで音楽の思考と志向がストップしている

むしろ、ピークだったように感じる

音楽や楽器に熱量が感じられた時代だと思う

まぁ、好みと考え方の違いではあるが・・・

ペイジ師匠はマンドリンに新風を吹き込んだ

マンドリン=クラシック・・

という概念を壊したことは革新的だった

マンドリンという楽器をロックに持ち込んだ

おそらく氏はマンドリンを弦長が短いアコギという感じで捉えていたのだと思う

マンドリンは4コースの複弦仕様の8弦が標準なのだ

アコギにもいえるが複弦は本当に響きが気持ち良い

12弦のアコギも弾いていてうっとりするような音色なのだ

弦交換やチューニングなど苦労も多いが楽しみも多いと思う

たまに知人から借りて楽しんでいるのだ

ネックの握りやケースなどを考慮すると自分で購入するには至らない

複弦の楽器はフレーズのセンスが問われる

引き出しが少ない人が12弦ギターを弾いて楽しくない

ペイジ氏はマンドリンという楽器にコードを持ち込んだ

そもそもクラシックの世界にコードという概念は存在しない

クラシック的な和音とギターのコードを区別して考えたい

それ故にマンドリン用の正式なコードブックなど存在しない

少なくとも私が購入を考えていた時期には存在しなかった

それもマンドリンの購入で腰が引けた部分

クラシック以外の教則本も存在しない

コードが存在しないのだからTAB譜も存在しない

自分で採譜する必要があるのだ

先久の苦労が目の前をチラチラしたのだ

新しい発想を投入する、新しい世界に足を踏み込むということはそういうことなのだ

因みにウクレレにはコードが存在する

教則本もTAB譜も存在する

マンドリンよりは練習においては敷居が低い気がする

ウクレレでクラシックを演奏するプロは多い

それに特化したジャンルも存在するようだ

しかしながら、ロックやエスニック系の音楽にウクレレを投入する人は思ったよりも少ない気がする

今回の音源はペイジ師匠を強く意識して作ってみた

コピーではないのだ

あくまでも雰囲気重視という感じなのだ

賢明なる読者の皆さんには私の言葉の意味がご理解いただけると思う

ウクレレ楽し・・・