(^^♪ 花も無ェ、鳥もいねェ、人もそれほど歩いて無ェ、・・・

♪2時間チョットの散歩道、投稿する写真も無ェ、知恵も無ェ・・

♪ 俺らこんな寒い冬嫌だ、、 春に暖かくなったら少しは頑張るだ~。)

散歩も滞りがちですので、最近撮った中で投稿もれのものからです。

普通は私は、コケと言っていましたがコケ植物というべきかもしれません。

難しく考えると問題だらけ、知識が全くなくて、名前も分からないことです。

それなりに見て面白いければいいのかなの気分です。(調べた結果は後述参照)

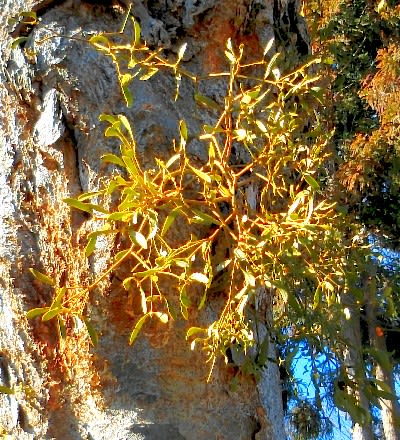

<蘚類> 蘚類の数の方が断然多い。盆栽などに使われるのもほとんどがこの種。

蘚類の胞子体 胞子体をもつものはほとんどが蘚類です。

茎と葉があり、葉は尖ったものが多い、

冬に枯れている。 新しく新芽が出てきた

ブロック塀にもびっしりと付いている。

<苔類> 単細胞で、べったりと地に這う塊状のものが多く存在し、

葉が丸いのが多く、葉は深く切れ込んでいます。

地衣類? 正直言って良く分かりませんが、藻類と共生するものとあるが、

そもそも藻類(そうるい)の定義が曖昧なものです。

酸素発生型光合成を行う生物のうち、コケ植物、シダ植物、種子植物を除いた生物の総称です。

虫の定義と同じで、虫とは、人類・獣類・鳥類・魚類以外の小動物の総称。

”その他”ですので、こちらもよく分からないものを並べました、見ないで下さい。

??キノコ? 虫の幼虫? 陸の海藻のように見えますので載せてしまいました。

以上、間違いもありそうで、詳しい方にご指摘いただきたく思っています。

少しずつでも、知識を増やしていきたいものです。

<苔に付いて>

コケは、世界に約2万種、日本に約1800種、分類が難しい植物で、未知の部分も多い植物。

コケ植物の三大分類は、蘚類「ゼニゴケ植物門」苔類「マゴケ植物門」ツノゴケ類「ツノゴケ門」です。

*「 」:2006年頃から再検討され2012年頃に類から門に格上げされているようです。

地衣類もコケと呼ばれているがコケ植物ではない。

大辞林(第三版)によると、

蘚類(せんるい)は、

湿った日陰などに群生する。茎・葉の分化がみられ、雌雄異株または同株。

造卵器は茎の頂か枝の先につき、胞子体の若い蒴(さく)には蘚帽(せんぼう)がある。

スギゴケ・ミズゴケ・ヒカリゴケ・クロゴケなど。

苔類(たいるい)は、

コケ植物のうち、概して茎を欠き、茎があっても多少軸状の形態をなすにとどまり、

葉状扁平の体をなすもの。

子囊(しのう)の中に胞子とともに弾糸が形成され、熟すと四裂して胞子を飛ばす。

代表種はゼニゴケ・ジャゴケ・ウキゴケ・ウロコゴケなど。

コケ植物のうち、概して茎を欠き、茎があっても多少軸状の形態をなすにとどまり、

葉状扁平の体をなすもの。

子囊(しのう)の中に胞子とともに弾糸が形成され、熟すと四裂して胞子を飛ばす。

代表種はゼニゴケ・ジャゴケ・ウキゴケ・ウロコゴケなど。

実用的区別法 - 知っておくと便利

- 植物体が偏平葉状のものは苔類かツノゴケ類(殆どがゼニゴケ類かフタマタゴケ類)

- 褐色、赤褐色等に色づいた、固い柄のついた胞子体を持つものは全て蘚類

- 葉に深い切れこみのあるものは全て苔類

- 葉に多細胞層の中肋と呼ばれる葉脈状の筋のあるものは全て蘚類

- 苔類は葉に当たる構造に葉脈がないこと。蘚類の場合、葉には1本の主脈がある。

地衣類とは、

菌類と藻類(主に緑藻やシアノバクテリア)が共生関係を結んでできた複合体です。

また、分類学上は、その複合体を構成する菌類(共生菌)のことを地衣類とみなしています。by日本地衣学会

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

。

。