河合隼雄の著作を読み返して思うのは、亡くなって15年経って、今日的な意味合いを強く帯びてくるということです。

河合は同一視すべき対象がいかに大切で、得難いものかについて繰り返し述べていますが、その得難いものがますます遠のいているのが、この時代ではないかと思います。

私が接する若い人たちは、おおむね従順で、欲の少ない人が多いように感じますが、それはひょっとすると、同一視すべき大人がいないので、がむしゃらに今を生きる力を育めないのかもしれない、などと思うことがあります。むろん激しい自責の念とともにそう思うのですが。

それにしても、誰かを同一視するということは、任意の誰かを選ぶようなお手軽なものではなく、もっと命懸けの何かです。さなぎが脱皮して蝶になるために、蝶になろうとする生命のひたむきな力が、その体内に渦巻いています。生物学者の福岡伸一がよく指摘することですが、さなぎの殻の中は蝶の姿に変わるべく、ドロドロに溶解しているのだそうです。人間の他の存在への同一視の過程も、さなぎの成長の過程に似たところがあります。人間はそのうえ、成長と脱皮を生涯に何度も繰り返さなければなりません。

河合隼雄は、そのような命懸けの脱皮を、母親との同一視とその離脱、父親からの分離、そしてより高みに昇るための更なる同一視の過程としてとらえています。

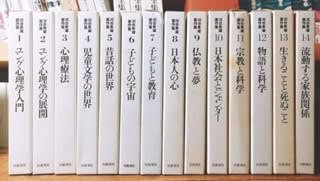

少し長くなりますが、河合の文章を引用します。

読者の皆さんも、子供だったころを思い出していただくと、先輩や教師、タレントなど、あるいは親戚の誰かなどを同一視の対象として選び、一生懸命になったことを思い出されるのに違いない。この経験をもたないと、人生に対して傍観者的になり、何となくシラーッとしてくる。

同一視の最初は、自分の母親、父親、あるいはその役割をしてくれる人、ということになる。男も女も、まず母親(あるいは、母親役の人)を同一視の対象とする。それとまったく一体である限り大丈夫という経験をする。しかし、いつまでも母親と一体であるわけにはいかない。そこで、そこから分離しようと努めることによって「自分」がわかってくる。このことを父親に対しても行うことによって成長してくる。幼少のときに、半意識的にこのような経験をしていると、思春期,青年期になって、それを乗り越えていくときに同一視の対象をうまく選択することができる。ところが、不幸にも幼少期にそのような体験をしていない子どもは、なかなかそれが難しい。

思い切って身をまかせる経験をもっていないと、いざというときに不安が先立ってしまう。あるいは、まったく途方もない存在でないと身を任せられなくなる(中略)。このような同一視がどれほど危険であるかは、オウム真理教の事件を見てもわかるであろう。同一視をして、その後に、そこから離れる、という体験を幼少のときからしてこないと、そのあたりの感じがわからなくなるのである。(『こころとお話のゆくえ』河出文庫 45-46頁)

ここで重要なのは、母親や父親との一体化と分離、そのほかの人たちへの一体化と分離という脱皮、変態を続けて、人間が単線的な成長を遂げることを河合は語っているのではない、ということです。

母親との一体化は「大丈夫」という安心感をもたらし、それが父親との同一視とその離脱という危険を冒しても「大丈夫」というサインを出します。これが幼少期に同一視の対象を見出しては没入し、そこから離れるという冒険を可能にするプラットフォームのような役割を果たすのだと思います。同一視する経験が増えるほど、そのプラットフォームは強固になって、没入することと離脱することを容易にする、複数の視座の移転が可能になるのだと私は理解しています。(拙著『ほかならぬあのひと』で記した視座の移転は、このことを指しています。)

河合が懸念していたのは「のめり込んでも大丈夫」と受け止めてもらえる経験が、子どもたちに十分に与えられていないということでした。(『しあわせ眼鏡』海鳴社 参照)

しかし同一視すべき「誰か」がいないという事情が若者の生きる力を削いでいるのだとすると、それは河合が懸念していたものとは違う、深刻な事態のように思います。