月に1回お世話になっているのが床屋である。軽費削減の観点から、今は、格安の床屋を利用しているが、カットとシャンプーと白髪ぼかしのセットで、2680円である。十数人の理容師がいるが、選べないので、どの人にあたるかで、運、不運を占っている。女性にあたれば、ラッキーという感もあるが、本日の理容師は新人のおばさんという感じの人で、覇気もなく、不安なまま、椅子に座った。案の定、始めようとした時、櫛を落としたが、新しいのに代えるかなと思いきや水でちょっと洗って使い始めた。

白髪ぼかしについては、やったことがないようで、隣の人に液は〜さんに作ってもらいなさいと言われていた。ぎごちない動作でぼかしの作業をしていたが、その間、不安が募り、いろいろなことが頭をよぎった。床屋とは関係ないが、30年前、ドイツの日本食レストランで注文した野菜サラダに虫が付いていたことがあり、クレイムを付けるとウェイター(日本人)は虫だけ取り除いてまた持ってきた。それはないと店長に言って、新しいのに代えてもらったが、そのウェイタ-は翌日からキッチンに入っていた。昔、ドリフターズのコントで「こりゃ駄目だ。。。」というシリーズがあったが、まさに現実に起こるものである。

床屋については、毎月お世話になるので、エピソードというか、床屋にまつわるいろいろな出来事を経験している。いくつかを紹介してみると、

1 学生の頃、新宿のある床屋に通っていたが、10数人いたと思うが、そこの理容師は全員、若い女性であった。理容師というと男性のイメージがあるが、全員うら若き女性だと圧巻である。料金は若干高めだったという印象があるが、腕も確かであったので、よく通ったものである。

2 1988年にユーゴスラビア(現クロアチア)のツレス島というアドリア海にある島に知り合いの別荘があるということで、数日間お邪魔したことがあるが、滞在中、その島にある唯一の床屋に行った。大胆な行動であったが、日本人客は初めてだと言われた。まだ健在であろうか?

3 ドイツに駐在中(1985〜1989年)、床屋にも当然行かなければならない。ドイツ語ができないので、細かい注文は付けられないが、片言のドイツ語の単語だけ覚えて対応していた。床屋での注文は、「シュナイデン(カット)、シャンプー、ラジーレン(髭剃り)、ニヒトゥ・ツ・クルツ、ニヒトゥ・ツ・ラング(短かすぎず、長すぎず)、ビテ(どうぞ)」で通した。何とか通じるようで、大きな問題は発生しなかった。

4 1995年から2,3年の間、友達の紹介でヘアカットモデルをやっていた。モデルといっても、ヘアスタイルのモデルではなく、新米の理容師の練習台となるモデルである。その理髪店は、有名なチェーン店で、毎年多数の若い理容師が入ってくるが、すぐに本番のお客さんのヘアカットをするのではなく、新人同士でモデルになったり、我々のように外部のモデルを利用して、カットの練習を積み重ねるのである。新人だから下手ということではなく、カットに時間がかかるのである。その理容チェーンは、15分カットの先駆者的お店もやっていたので、そういう人材を育てていたようである。通常のお店の奥に特別室があって、そこでカットをしてもらうが、新人がカットした後、店長が直してくれるので、全く心配することはない。当時、その理髪店のフルコース料金が5000円であったが、モデルは無料。理髪店からも感謝され、あまりに美味しいモデル業であったが、妻から床屋代位自分で払いなさいと言われ、理由をつけて卒業することにした。

5 2010年5月にイギリスのリヴァプールに旅行した。言わずと知れたビートルズの故郷である。

ビートルス関連の観光地を見て回ったが、目玉の一つが「ペニーレイン」であった。ペニーレインの歌詞の冒頭に理髪店が出てくる。英語の歌詞は、”

“Penny Lane there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know”

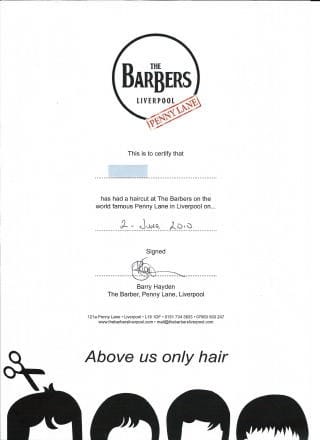

とある。ヘアカットする時間的余裕はなかったが、理髪店にお邪魔して、幸いお客さんが誰もおらず、いろいろな話を聞くことができた、そこでカットするとヘアカット証明書がもらえるが、特別にもらうことができた。ペニーレインの歌を聴くたびに思い出す床屋さんである。

写真は、ペニーレインのヘアカット証明書

の様子

の様子