8月に入って病院通いをしているものだから今は一休止となっているが、7月初め頃から、薬草調べもしながら「戦世の終わる頃」とタイトルをつけて、その頃の体験者の話を聞いて集めていた。体調不良もあって集まったのは2人だけ。

昨日8月22日は学童疎開船対馬丸の悲劇があった日、ラジオからそれを聞いて、「あっ、俺が聞いた話をブログにしよう」と思い立つ。

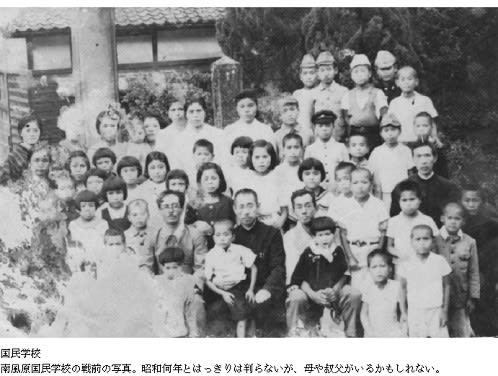

先ずは、これは既に本人が地域の歴史を記した冊子に寄せた手記から。

五十五年余経った今(投稿は1999年)、記憶も乏しいが、思い出すままに記してみます。忘れもしない一九四四年八月二十二日恐怖の米軍の魚雷を受け、大きな音、火柱と共に対馬丸の沈没を目前にし、私たちの乗っている船も傾き、船上では今にも飛び込まんばかりの様相、泣き叫ぶ人たち身内を呼ぶ声、声、あの時の惨状は今でも鮮明に記憶している。そして、長崎入港・・・熊本県日奈久へ・・・。一日中お湯の出る温泉の街。南風原の学童が大勢で松之屋旅館と新湯旅館に分かれて宿を取る。

好奇心旺盛な学童たちは、思いは半ばヤマトに憧れもあって行ったが、しばらくすると食糧不足に悩み、旅館の方々が食料調達のため毎日買い出しに出かけて行った。そのおかげで飢えを凌いだ。先生方も大変ご苦労なさったようである。

はじめて見る雪、雪合戦もしたがひもじさと寒さは身にしみた。私と弟の荷物が届かず(別船に積まれて)地元の方のお情けで何とか寒さは凌げたが、誰もがくつ下もなく、素足でゾウリ履きで雪道を通学、手足は霜焼けで痛み、ホームシックで床に入るや啜り泣く声がした。そのような中で温泉が一番の救いであった。

他の人達も山奥のお寺さんに再疎開、そして終戦。私は弟と宮崎に疎開していた叔母を頼って行き、お世話になった。一年経った頃から沖縄への引き揚げがはじまった。

その弟に最近お会いしてインタビューした。以下はその内容。

私と姉は和浦丸、暁空丸のいずれかに乗船する。対馬丸の撃沈については知っているが、夜で暗かったこともあり、船が小さく波に隠れていたので、沈没の状況は見ていない。

鹿児島港へ入港の予定だったが、鹿児島には米軍の潜水艦がいるとのことで、上陸地は長崎へ変更となる。当初計画より7日遅れの上陸となった。

長崎で2泊し、汽車で熊本へ行く、宿泊地は熊本県日奈久の旅館。熊本県日奈久は温泉街で、旅館のほとんどは温泉宿となっている。 自分と姉は別々の旅館だった。

旅館から学校へ通っていた。地元の生徒とは時間差通学して、授業は別々だった、

とにかく、食い物が足りなかった。地元の子供たちが食べて捨てたミカンの皮も拾って食べた。上級生たちは干し柿などを盗んで食べていた。自分たちも畑からカボチャなど盗んで食べていた。農家の人は優しい人が多く、そう厳しく怒られることはなかった。

終戦になって、姉と2人、宮崎に疎開していた叔母を頼って、そこでお世話になった。1946年、終戦から一年経った頃から沖縄への引き揚げがはじまった。我々も父母、弟たちのいる実家へ帰る。住居はアメリカ軍が簡易なものを建ててくれていた。食べ物もアメリカ軍からの配給があり、まもなく、農作業もできるようになった。

以上の話、姉は私の母で、弟は母の弟、つまり私の叔父にあたる人のお話でした。

記:2012.8.23 島乃ガジ丸

参考文献

『沖縄大百科事典』沖縄大百科事典刊行事務局編集、沖縄タイムス社発行