消費増税延期やダブル選挙にばかり注目が集まっていますが、あまり知られていませんが、今通常国会において、非常に重要な法案が与野党の協力のもと、通過しました。それが、改正障害者総合支援法です。

障害者総合支援法は障害児者の生活や自立を助ける、まさに障害児者分野の基本となる法律です。

この法律が改正されたのですが、なんとそこに「医療的ケア児」という言葉が記載されたのです。これは非常に画期的でした。

これがなぜ、画期的なのかということを、説明したいと思います。

【医療的ケア児とは】

新生児医療の発達により、未熟児や先天的な疾病を持つ子どもなど、以前なら出産直後に亡くなっていたケースでも助かるようになり、一方で日常的に痰の吸引や経管栄養等の医療的ケアを必要とする「医療的ケア児」が増えています。

医療的ケア児は、医療の発達ともに生まれた、新しいタイプの障害児とも言えます。

【孤立する医療的ケア児とその親】

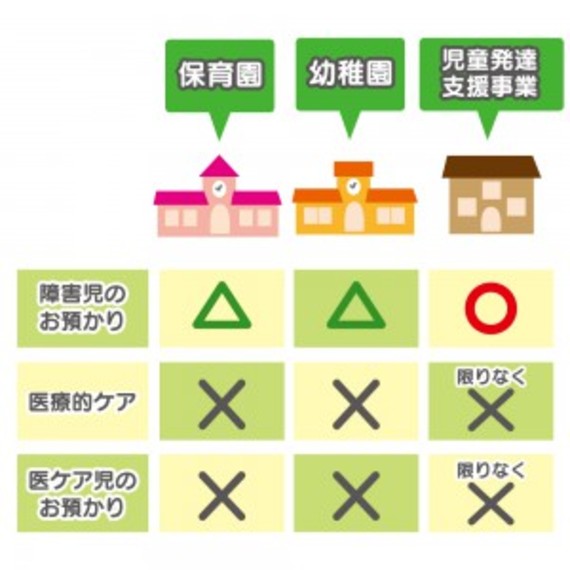

せっかく命が助かり、生まれてきた医療的ケア児。しかし病院を出た後、医療的ケア児のほとんどは、保育園でも幼稚園でも預かってもらえません。通所施設は数時間しか使えず、ヘルパーもたくさん使えるわけではありません。

そんな状況で、親(特に母親)は社会的に孤立し、24時間365日の看護に疲労困憊しきっています。(世田谷区では9割の親が、睡眠は6時間以下で分断睡眠だったと言います)

【なぜ支援がなかったのか】

なぜ、そんな状況に医療的ケア児とその親達は、追い込まれてしまっていたのでしょうか。その原因は、障害児福祉の古い制度にありました。

医療的ケア児たちは、マンツーマンの支援が必要な、重度の障害児です。しかし、重症心身障害児(重心児)という、知的にも身体的にも重い障害とは、見なされなかったのです。

重心児認定されれば、マンツーマンの支援に必要な補助金は出ます。しかし、重心児認定されなければ、補助は出ず、よって支援を行うことは事業者にとって「割に合わない」ことになり、支援の手は遠のきます。

【43年前にできたルール「大島分類」】

重心児認定のために使われていたのが、大島分類という評価基準です。この基準で見ると、「歩けない」で「知的に遅れてる」という状況でないと、重心児とみなされません。

しかし、医療的ケア児は、「歩ける」し子どもによっては、知的に「遅れもない」という場合もあり、そうすると重心児とはみなされないのです。

だから、医療的依存度が高く、呼吸器が外れたら死んでしまう、というケアに非常にリスクが高く、濃密な支援が必要なのにも関わらず、重心児の定義に当てはまらないので、適切な支援が受けられない、ということになっていたのです。

つまりは、重心児とは違う、新たな障害カテゴリを作らなければならなかったのに、障害児福祉行政は、それを10年近く怠ってきた、ということです。

【立ちあがった超党派の政治家達】

きっかけは民進党重鎮、荒井聰議員(元国家戦略担当大臣)が、フローレンスの障害児保育園ヘレンを視察に来てくださったことでした。彼はそこでこの矛盾に気づき、なんとかせねば、とライバル政党である自民党の野田聖子議員に声掛けしたのでした。

野田聖子議員は、ご自身のお子さんが医療的ケア児であったことから、まさに当事者。たちまちに「やろう」と立ち上がり、木村弥生議員や宮川典子議員に声がけし、これまでこのテーマで一つのテーブルにつくことのなかった厚労省・文科省の課長級にも参画を促したのでした。

そして生まれたのが、「永田町こどもみらい会議」。超党派の国会議員、厚労省・文科省が一堂に顔を揃えて議論する場です。そこでは、言い出しっぺの荒井聰議員や野田聖子議員だけでなく、細野豪志元民主党幹事長、公明党山本博司議員などの実力派議員の皆さんも立場を超えて議論を始めてくださいました。

何度も議論や視察が行われ、この医療的ケア児を、何とか既存の法律を改正し、しっかりと制度の中に包摂できまいか、検討されたのでした。

(参考:「政党の差って、なんだろうか」 http://www.komazaki.net/activity/2015/11/004736.html )

【障害者総合支援法の意義】

その結果、ついに改正障害者総合支援法の中に、医療的ケア児の支援体制の整備が盛り込まれたのでした。

これまで法律の中に存在していなかったことで、支援の手が届かなかったわけですが、ようやく法的にも認められ、自治体は医療的ケア児の支援の努力義務を負うことになりました。

これによって、過酷な状況に置かれていた医療的ケア児とその家族の状況が、好転していく端緒となるという意味で、歴史的な一歩を踏み出せたと言って良いでしょう。

(国会で医療的ケア児について、写真を見せて質問をする荒井聰議員)

【障害者総合支援法の課題】

一方で、自治体に努力義務が課されたと言っても、自治体ごとに温度差は出てしまうでしょう。熱心な自治体の福祉サービスは向上しますが、やる気のない自治体の状況は変わらない、ということも十分考えられます。

そこは地方議会が頑張って、自治体のお尻を叩かねばなりません。

また、福祉サービスが医療的ケア児に届くためには、報酬単価(補助金)が改定されなくてはなりません。今は「割に合わない」医療的ケア児向けのサービスの単価が上がれば、マンツーマンの支援を行うことができるようになるので、福祉事業者も医療的ケア児を受け入れるようになっていきます。

この報酬単価改定は3年ごとになっており、前回は昨年平成27年度なので、次は2年後の30年度です。そこで確実に医療的ケア児向けサービスの報酬単価を上げていくためには、まだまだ医療的ケア児の家族が、声をあげ続けることが必要です。

とはいえ、家族は疲労困憊していて、とても政策提言をする余裕はありません。そこで、私が事務局長を務める、全国医療的ケア児者支援協議会のような団体が、政治と行政に声を届けていきたいと思います。また、メディアの方々も注目頂けたら嬉しいです。

以上、改正障害者総合支援法の意義についてでした。制度と制度のはざまで苦しむ子どもと家族が、笑って暮らせる社会になっていくことを、心から願っています。

参考:

・改正障害者総合支援法案(正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案)概要

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/190-21.pdf

ハフィントンポスト