ワシントンポスト2024.3.9

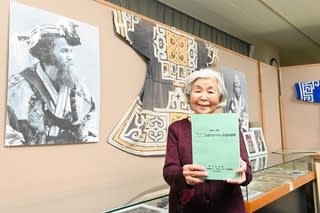

養殖した昆布を水揚げする、シー・クエスター養殖場創業者のジョニー・アントニ(左) Photo: Salwan Georges / Washington Post

地球温暖化が進み、従来作っていた農作物を作るのが難しくなるなど、人々の暮らしを支えてきた産業が各地で脅かされている。そんなアラスカで注目されるのが「昆布」の養殖だ。日本人の食生活に馴染みの深い海藻は、現在「スーパーフード」として世界から注目を集めているという。

デューン・ランカード(64)は、アラスカ南東部沖のシンプソン湾で刺し網漁船を走らせていた。海面には日光に照らされた浮標が広がっている。その水面下には2万平方メートルもの養殖場が広がっていた。

アラスカ先住民族である彼は、同地で数十年にわたって漁業を営んできた。同時に先住民による環境保全団体を運営し、約4000平方キロメートルの環境を守ってきた。しかし、アラスカではこれまで狩猟の対象としていた野生生物やサケの個体数が減少している。そこで彼は、昆布の養殖を始めた。

「当初は、海の酸性化と温暖化、海面上昇にどう対応していいかわからなかったんです。しかし、私たちは海と陸でものを育てなくてはいけないという考えに至りました」

長髪でやや白くなった髪をバンダナでまとめあげた彼はそう語った。

海藻や二枚貝の養殖業がいま、世界中で成長している。かつてはアジアに集中していたものの、近年では欧米でも拡大した。

気候変動による影響で、各地で従来作っていた作物を確保するのが難しくなるなか、海藻の可能性が注目されている。それは陸で育てられる作物の生産に比べ、二酸化炭素発生量がずっと少ないためだ。そのうえ栄養価は高く、食物繊維、オメガ3脂肪酸、必須アミノ酸、ビタミンA・B・C・Eが豊富だ。多くの陸上作物のように肥料や添加物を必要とせず、成長する過程で窒素と炭素を吸収する。

海藻は、寿命の長い樹木のように二酸化炭素を吸収することはできない。しかし、海底に埋めれば炭素を貯蔵できるのではないかと研究する企業もある。家畜のメタン排出の削減、サラダのレタスに置き換えることで肥料に使われる化石燃料を削減するなど、さまざまな可能性が追求されている。

危機を救う新産業

アラスカでは、従来の農水産業の継続がほかの地域以上に困難と見られているため、昆布養殖業の可能性と、その必要性が強調されている。アラスカ先住民の多くは先祖伝来の土地を失い、原木の伐採もできなくなった。彼らは何世紀も海藻を採取してきたが、その養殖が経済的な機会となるかもしれない。

アラスカの冷たい海は、温暖化に伴って昆布養殖の次のフロンティアになるだろう。同州にはすでに大規模な事業者が誘致され、なかでもシーグローブ・ケルプ社は現在、米国最大の海藻養殖場となっている。他にもアラスカ、州外、国外の事業者が昆布の養殖場の設置を申請中だ。

海藻産業確立のため、アラスカは連邦政府から数千万ドルの資金を得ている。しかし、新しい作物のためにインフラを整え、市場を成長させるのは簡単ではない。その過程で海はより産業化され、沿岸部の海の利用にあたって競争が激化する可能性がある。前出のランカードは話す。

「昆布の養殖は限りある資源を採取するのではなく、修復、保全、緩和を基本とする最初の再生産業です。しかし、養殖業に対しては、アラスカ、米国、世界におけるきちんとした計画がなく、すでに問題が起きています」

ジョニー・アントニは、アラスカ南東部ジュノーそばに3万8000ドル(約5700万円)をかけて昆布の養殖場を建設した。

アントニとその共同事業者らは、昆布バーガーのような付加価値のある食品を販売したいと考えている。米国では海藻を食べる習慣がないため、事業化には工夫が必要だ。

彼が運営するシー・クエスター養殖場では、今シーズン、計3.6トンの昆布が水揚げされた。そのほとんどがジュノーを拠点とするバーナクル・フーズ社に売却された。バーナクルは、2016年にハイフェッツとその夫のマット・カーンが設立した食品メーカーだ。

「昆布を買おうとして私たちのところにくる人はいません。ほとんどの米国の消費者には、昆布は身近な食材ではないからでしょう」

そのため、同社は昆布を使った辛いソース、サルサ、ダークチョコレートなど、入口となる商品を開発している。

不透明すぎる先行き

シー・クエスターが現在売っているのは昆布だけだ。

アントニは生産規模拡大を目指しつつ、事業を継続させるためにいくつかの仕事でつなぎあわせてきた。この地域の昆布養殖家は熱意にあふれているが、現状では生産者を支援するための資金はあまりないそうだ。

「私は貯金をすべてつぎ込んでしまったのでとても大変です。うまくいくことを願っています」

世界的に見ても、海藻養殖の先行きは不透明だ。ベルギーから発信される海藻産業に関するニュースレター「フィコノミー」によると、海藻ビジネスを展開する公開企業は、2022年は前年より増加した。一方、これらの事業への投資総額は減少し、同期間で1億6000万ドル(約24億円)以上から1億2000万ドル(約18億円)に減った。

ヨーロッパの海の沿岸付近は多様な目的で使われているため、養殖場を作る場はなかなか見つからない。さらに沖合の海は風と波が強いため、養殖には適さない。一方、韓国では養殖業者の多くが協同組合に加わり、設備や販売で協力しているが、海水温の上昇という困難に直面している。

昆布は水揚げした後すぐに湯通しして冷凍するか、乾燥させる必要がある。ジュノー付近の養殖場であれば対応できる。しかし、アラスカの離れた地域に養殖場を作れば、加工工場も新たに作らなくてはいけない。

現在、昆布生産で全米をリードしているのは東海岸のニューイングランドだ。同地の養殖場は加工施設にも市場にも近い。

2017年に初めて水揚げした養殖場、コディアック・アイランド・サステナブル・シーウィードのCEOニック・マンジーニは言う。「とてもエキサイティングな産業で、可能性はたくさんあります。でも、アラスカではまだ誰も大規模にやっていません」

昆布養殖業を発展させるため、2022年、アラスカ海洋養殖クラスターは約4900万ドル(約73億円)の助成金を得た。同団体は助成金の半分を貧しい地域に、4分の1を先住民の地域に配分すると約束した。

アラスカではコストがより高いため、養殖場を経営して最初の数年で利益を上げるのは不可能に近い。

それでも「何十年にもわたってアラスカの主産業だった林業などが徐々に縮小しているため、昆布の養殖から収益と雇用を得られるようにしなければいけません」と前出のバーナクル・フーズに投資するシーラスカ社のアンソニー・マロット社長は話す。

しかし彼には懸念がある。「小規模の養殖がうまくいかないかもしれないという不安があります。今後養殖場がたくさんできてから失敗しないよう、いまのうちに確かめておきたいんです」

特にアラスカの先住民にとって、そのリスクは大きい。ランカードはイヤックとアサバスカン族の血を引くが、彼の民族は土地と資源の権利をめぐり、半世紀以上も州と連邦政府と対立してきた。

1989年、エクソンの原油タンカーがアラスカ南東部の沿岸部で座礁し、手つかずの海域が原油で汚染されるという事件が起きた。その後、ランカードは地元住民に対する10億ドル(約1500億円)の和解金の獲得を助けた。その資金がなければ、人々は生計を立てるために木をすべて伐採し、売っていただろう。

2003年、彼は「イヤック保全カウンシル」を設立し、同地域の手つかずの自然の保護に力を注いだ。彼にとって、昆布の養殖もその保護活動の延長にある。海を再び健康にし、先住民に食料安全保障を提供するものだからだ。

先住民族は守られない

一方、現在、アラスカでの養殖許可の審査において、先住民や州民に対する優遇措置はない。すでに商業漁業に携わる者や大規模な事業者に有利になるだろうと、ランカードは見ている。

「彼らには船があり、担保も知識もあります。アラスカ先住民の多くには30万ドル(約4500万円)もする船を購入するのも、許可証を申請するのも難しいです。先住民の私たちではうまくいかないように仕組まれているように思います」

アラスカの自然環境と先住民の生計向上を支援する非営利団体であるネイティブ・コンサーバンシーは、先住民の昆布養殖業者を支援している。そのために「オーシャンバック」というプログラムを立ち上げ、必要な許可や設備を取得するのを助けている。さらにより手頃な価格で船を得られるよう、造船事業も立ち上げた。このプログラムの終了までには、20ほどの先住民の昆布養殖業者が許可証を得られるだろう。

学ぶことも非常に多い。3年前、同プログラム・ディレクターのテシア・ボブリッキは「海藻について何も知りませんでした」と話す。現在、彼女は12メートルの輸送用コンテナを使って昆布の種苗を作ろうとしている。ジュノーの南のカケ島の人材に専門知識を教え、彼らが試験場と昆布の養殖場を開発できるようにする計画だ。

昆布の養殖は、自分たちの資源をコントロールするための手段をコミュニティに与えることだと考えている。「昆布が私たちを救ってくれるという期待が高まっています。ひとつの小さな種にプレッシャーをかけすぎていますね」

ランカードは、自分たちの10の試験場と養殖場が成功するかどうかはわからないと語る。しかし彼は、最近親友から買った漁船を「オーシャンバック」と改名するつもりだ。彼は、イヤック族が100年以上前に絶滅を免れるために隠れ住んだ「壁の穴」と呼ばれる入り江の近くで昆布を育てはじめた。

「いますぐ進化し、適応しなければ、チャンスはありません。私たちは何かをしていますが、まだうまくいくかはわかりません。何よりも大事なのは希望です」

https://courrier.jp/news/archives/357079/