1975年2月8日~2月11日 大山で行われた山口県山岳連盟冬山講習会にH岳友会有志4名で参加。

共同装備

テント(3人用×2)、スコップ、ホエーブス2、メタ、白ガソリン3L、ローソク3本、コッフェル、トイペー2、ザイル(9mm×40m1本、11mm×40m2本)、救急薬品

個人装備

セーター、ズボン下、毛手袋、オーバーヤッケ(ズボン)、オーバー手袋、ロングスパッツ、アイゼン(12本爪)、ワカン、サブザック、ピッケル、シュラフ、シュラフカバー、雨具、テルモス、水筒、ポリタン、ヘッドランプ、ナイフ、コンパス、補助ザイル、笛、洗面用具、目出帽、替え(上、下着、靴下)、カラビナ2、エアーマット、食器、行動食、非常食。

コースタイム

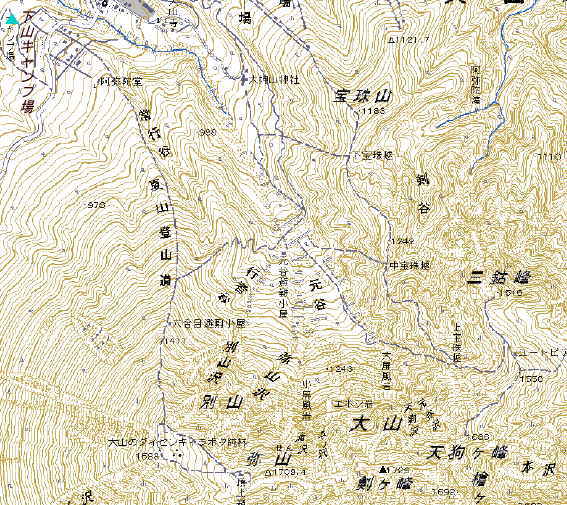

2/8小郡(19:27)→岩国(22:00~22:59)

2/9大山口(6:16~7:20)→大山寺(8:00~10:10)→下山キャンプ場(10:45)→テント設営完了(12:00)→班編成(13:30)→ワカン歩行、ラッセル技術、雪洞訓練(終了16:15)→夕食(17:10~18:30)→ミーティング(19:00~22:00)

小郡駅からはYO、M、A3名が乗る。防府駅に着くとYA氏が乗り込む。H、Y氏とS嬢が差し入れと共に見送ってくれた。岩国までは我々4名の専用列車みたいなものでゆっくりと出来た。

岩国で別の汽車に乗り換えると山や、スキーヤーで一杯になる。暖房が利きすぎて暑くてたまらない。YOおよびAは網シャツ一枚になってフーフー言っている始末。なんやかんや言っているうちに浅い眠りにつく。

大山口に着くとS嬢の心のこもった弁当とコーヒーで朝食にする。大山寺に向うバスに乗り、外の風景を見ていると1年前の苦しかったが感動的な山行がよみがえり、自然と身が引き締まる。

集合場所の大山橋に着くとすでに2~3パーティが待っていた。時間があるのでスナップを撮ったり、南光河原で遊ぶスキーヤーを眼で追っていた。予定時間より1時間余り遅れ開講式が始まる。総勢73名冬装備の山やが一同に会するとさすがに壮観な感じがした。今日より3日間体が動いてくれるかどうか一抹の不安もよぎった。

下山キャンプ地に着くと早速テントの設営に取り掛かる。斜面を削り、平坦にして雪を踏み固める。時間も余裕があったのでブロックで風避けを作る。こんなに立派な壁を作るのは当会のみだった。立派な寝城?が出来上がると雪の食卓を囲んで昼食(ラーメン、ココア、パン)にする。

13:30班編成の後、訓練に移る。私は初級A2班、班長IS氏(下関山岳会)でメンバーはUB氏(日立山岳部)、II氏(宇部興産山岳部)、SA氏(徳山山岳会)と私の4名でバラエティーに富んでいる。下山キャンプ場を出発し、阿弥陀堂より夏道コースを外れワカン装着の歩行訓練に入る。ワカンによる本格的な歩行は初めてで、取り付け方法や急斜面の歩行、ラッセル技術までにおよぶ。冬山の技術については技術書で独学だったので実際に体験すると納得がいく。

ワカン歩行訓練の後は雪洞をつくる。雪が十分でなく、場所の選定のまずさはあったが、それでも4名が協力して二人は十分に入れる雪洞が出来上がる。当会のY・M両氏の班は雪不足のためイーグルに予定を変更、つくり方を見学に行く。

初日の訓練が終わり、岳友会4名が揃うと夕食に取り掛かる。メニューはワンタッチライス、たまごスープ、ビーフカレー、パン、焼肉、サンマの照り焼き、こうして書くと豪華そのものだが果たしてその実は?みな体力を使ったので食欲旺盛、快ペースでたいらげる。食事の後今日の感想を話し合う。初日は合格点らしい。

20:00からは全員大山寺の某食堂に集まり、ミーティング、自己紹介をする。役者揃いでユーモラスな紹介をする方もおられ、和やかなムードに包まれる。山の考え方も様々だったが、岡本会長、岡本敏氏、加藤秀樹氏の言葉が印象に残った。山口県も山に真剣に取り組む同好の士がこんなにいるのかと思うと意を強くした。

2/10朝食(6:00~7:00)→準備(7:00~8:00)→

下山BC発(8:00)→元谷(9:00)→六合目(11:00)→テント設営(11:00~12:30)→休憩(12:30~13:30)→滑落停止、制動訓練→六合目発(16:15)→シリセード~下山BC着~夕食(17:10)~就寝(22:30)

朝食は簡単なもちいりラーメンで済ませ、元谷堰堤まで班別に行動し、ここより1、2班合同でパーティを組み、別山沢を詰め、さらに八合沢の枝沢を詰める。ワカン装着のラッセル訓練の応用で次々にトップを交代する。更に最後の詰めではキックステップで足場を切り登高する。六合目でA班全体が集合し、男女別に急斜面にテントを張る。多人数なので楽に張れたが2~3名のパーティではルートも楽しめるが、むしろみじめな苦しさが大部分を占める。それなのになぜ冬山に登るのか?答えを出すにはあまりに経験が浅い。だが他のシーズンと違って何故か強く惹きつけられるものがある。

休憩の後、シリセードでゲレンデを作り、滑落停止訓練に入る。体を反回転させる度に顔を雪面に着けるため、顔は真っ白け、それでも夢中になってなんどもチャレンジする。時間の関係で完全に自分のものにならない内に制動確保訓練に入る。ここでは陶ヶ岳の岩訓練の成果が見られ一発でOK、2回目はスピードをつけてもらって制動確保を取る。肩がらみ、腰がらみ、グリップビレーといろいろとやってみる。しかし油断は禁物、本番では訓練の時のように足場は良くない。落ちる役もやってみたが以外にショックは少ない。やはり色々と経験してみるものだ。

六合目からの帰路は樹氷の中を元谷までシリセードで一気に下る。この一瞬が本日のハイライト、登高のラッセルの苦しさに比べ、下降の何と楽しいことか。

元谷からは吹雪になり、今日の疲れも手伝ってかフラフラしながら下山BCに着く。そうすると我々の片方の寝城がペチャンコになっている。消えたのかな?と思って除雪するとテントらしいものがある。なんとか落ち着いて休んでいると中級班のYA氏が帰ってくる。顔が揃ったところで夕食にする(ワンタッチライス、ハンバーグカレー、たまごスープ、シチュー、かつお照り焼き、焼き鶏缶・・・ん、ワンパターン?)。YA氏に聞くと中級の方は本番並みのハードなものだったらしい。中級の方に行かなくて良かったとほっと胸をなでおろす。夕食後横になっていると下松山岳会のテントが賑やかになってきたが、我々はそんな余裕も無く、身なりを整え就寝する。

2/11下山BC発(7:25)→大山頂上(9:45~10:00)→下山BC着(10:50)

閉講式・解散(11:20)→大山寺発(13:00)→米子(13:45~15:34)→津和野(20:32~21:12)→小郡着(23:00)

今日は講習会の最終日であり、計画通りモチいりラーメンを食べ、元気に出発したまでは良かった。だがAB両班合流パーティでA-2班のIS班長がトップでハイペースで4合目まで登られたので、厚着をしていた小生は汗をたっぷりかき多少バテ気味。しかしこれが普通のペースかも、体力の無さを痛感する。

六合目で小休止の後、初級のみアイゼンを着け頂上に向かう。一般ルートのため特に支障なく歩行出来た。今日は特に目新しいことはなく、交流が主体の登山になった。大山頂上ではYO、M、Aの3隊員が登頂記念に思いおもいのポーズでスナップを撮る。

帰路は六合目で班別のパーティを解き、下山BCまで各自のペースで下る。記録保持者?のYO氏は飛ぶような勢いで下ったという。小生はそんなの関係なく、樹氷の森を楽しみながらゆっくりと下った。下山BCに着くと閉講式となり充実した3日間も無事に終わった(以後の記録は省略)。