うちのMCブラザーが早速

トライアンフで霧降高原を

走って来たようだ。

とても走りやすいロードだ

ったとの事。

いいね~。

紅葉はまだだったらしい。

いいとこなんだよ、ほんと。

まずは昼食後の腹ごなしに

近所の道を行く。

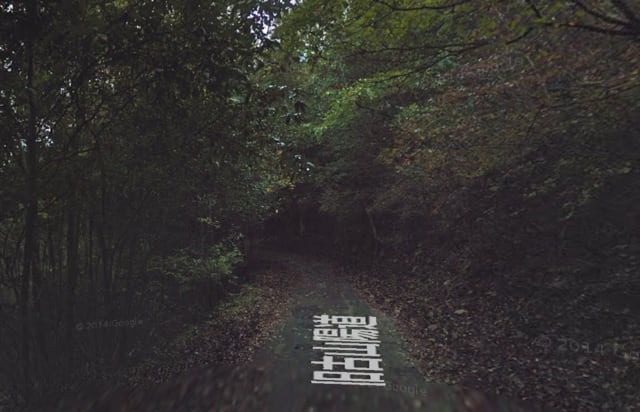

道かよ、これ(笑

国道に出てから古刹佛通寺

へ。1397年(応永4)創建

の臨済宗の寺。

日本刀史では重要な応永年

間。この頃以降、日本刀の

製作方法が餡子入れ張り合

わせの量産方式になって来

る。

古代山陽道を通ろうとしたら

通行止め。ナンタルチア。

てことは、目的の林道にも

行けない。

幅員2メートルの標識が無残

にも地面に落ちたまま。

この古代山陽道=旧古山陽道

は律令時代に開通した道で、

ここを抜けた場所の垣内(かい

ち)のあたりに古代史の謎であ

る名称不明の駅家(うまや)が

あった筈。駅家は約16kmごと

の設置が鉄則であるのに、こ

の区間のみ30数キロも駅家

が設置されていたという記録

が無いからだ。記録からあえ

て抹消する何かがあったのだ

ろう。日本で一番古い鍛冶炉

の遺跡が発見されたあたりだ。

その丸山遺跡は、当初縄文時

代末期の炉の跡かといわれた

が、弥生時代よりは時代は上

らないようだ。

だが、周辺から出土した遺物

が6世紀のものだからその時代

だ、とするのはそれは早計だ

ろう。そうしたがる勢力が幅

を利かせている学会だからそ

のような「まず答えありき」

での歴史分析をしようとする。

三原市や広島県の教育委員会

等は「謎の名称不明の駅家」

が現在の三原市山間部にあっ

たとする説を主張している。

駅家設置の原則からして、合

理的に考えてそう見るのが

妥当性を有している。

私は産鉄と密接な関係が古代

にあったと踏んでいる。

周辺は木炭製鐵に必要な樹木

が古代あたりに植林された

形跡が強いのも行政側の説

を補完するだろう。久井(く

い)・垣内(かいち)あたりに

古代の駅家は存在しただろう。

なぜ時の為政者はその存在を

伏せようとするのか、が日

本史の中で多角的に考察研

究されるべき視点だろう。

ここは現在通れんばい。

以前私は一度車で通って、脱

輪しそうになった。幅員2m

は半端ない。昼でも真っ暗。

これがザ・山陽道だど。

山陽道の一発目。

7世紀後半から8世紀初頭の

奈良平安時代に開通。

各駅を直線的に結ぶ街道と

して作られたが、この現在

の三原山間部のみは山肌を

縫うようなつづら折れでの

狭い道だった。

獣道に毛が生えたような道。

通常の奈良時代の街道は道

の幅員が6~9mほどの大通

りだったが、山間部を抜け

る道を敷設するのは非常に

困難なためにようやく荷駄

が通れる程度の幅員しか作

れなかったのだろう。

凡そ駅家は16kmごとに設置

され、馬は20疋ほどが常備

されていた。馬は運搬用。

人民は歩いてそこらで勝手

に野宿せよ、だった。駅家

に人民が宿泊などはできな

い。役人の貴族だけだ。

このような道を人々は都ま

で歩かされた。租庸調の法

制を満たすために。

必ず持ってこいと命令され

ていた物が一品あった。

それは、砥石だ。防人など

に投入する為に武器を研ぐ

砥石は自弁で朝廷は持参さ

せた。

ものみち」と読まれた。

大和言葉である。

以前は通れたのだが、今は

なぜ全面通行禁止であるの

かは不明。

仕方ないから、水でも飲んで

水分補給して休憩する事にし

た。

水筒持って来てよかった~。

ボトルケースのポッケには

私は塩錠剤と飴を入れてい

る。米軍の場合は水の清浄

剤だ。

目の前には高坂自然休養村

の案内図。

最近、突然閉鎖された。

三原市の決定。

ここからは徒歩で急な階段

だらけの登山道を登って行

く。

橋の下には渓流。

この上流水源地近くの高原

地帯の田園により汚染され

過ぎていて、魚はまともに

いない。水清き所に魚棲ま

ず、というのはありゃ嘘だ。

あれは心汚れた人間を例え

た言である。

右方向に山を登って行くの

が古代山陽道。

子の三叉路(登山道を入れた

ら4方向交差点)の地点には

えぐり岩が置かれている。

これ、絶対に椅子代わりで

しょう?

座ったら丁度よかった。

足置きもあるし。

かな~り古いぞ、これ。

こちらも。人口加工の痕跡

が看取できる。

石鑿で「はつり」の跡あり。

真っすぐ行くと旧道。

昼なお暗き山の道。

真昼間なのに暗闇だよ。

何だか魔界に行く道みたい。

こちらは下り坂の佛通寺

方面。

険しい山道の遊歩道を936m

平地の1キロとは訳違うから(笑

て、今は閉鎖された高坂自然

休養村まで出てみた。無料の

良いキャンプ場もあったのだ

が、三原市は廃絶させた。

付近一帯を走りながら散策し、

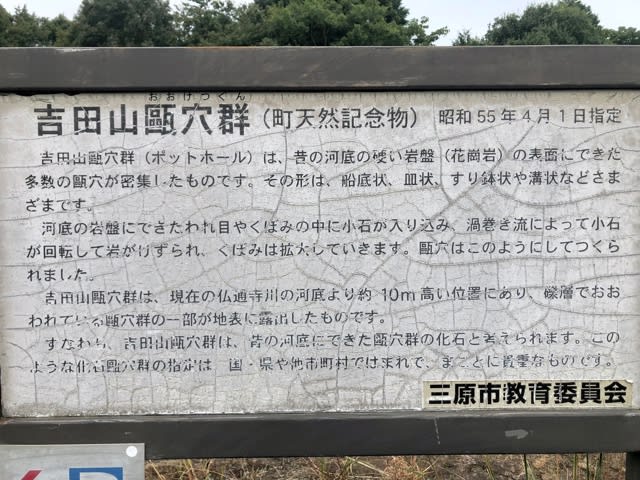

新道に出て坂を登ってから

吉田甌穴群という所に行って

みた。山の上だが、かつては

地殻変動前には川底だった所

らしい。

さらに先に進む。

新道横に旧道発見。

これは期待(笑

頂上まで登って出た所が

高速道路の山陽自動車道

の前上。

さらに進む。

これはたまりません(笑

てなことで、目当ての林道は

古代山陽道が通行止めなので

行けなかった。

周囲をぐるぐる走り回った。

路面一杯に栗だらけという場

所もあった。熊さん出そう(笑

最後にはHP(広島県道)25号線

の恵下谷(えげだに)の峠を下

って帰る。

バス停の名もそのものズバリ

「峠」だ。

旧火葬場前だが、バス停の名

は「峠」。

でも正確ではない。

本当の峠=頂点はここから数

百メートル坂の上だ。

駐車場跡地で休憩していたら、

ツーリングだろうか、爆速ネ

イキッドグループが7台通り

過ぎた。全員ドかっとび。

ここの峠道はそんなに攻め道

ではないんだけどなぁ。

コーナリングはきついRのと

こでカワサキAR50だと下り

で6速全開の吹け切りでベタ

寝かしで旋回する感じ。筑波

のヘアピンと同じような感じ。

40年以上前の事だけどさ(笑

前輪チャターが起きて飛んだ

りする(笑

今は路面が悪すぎるので二輪

で無理は禁物の道路。

路線バスや一般車両も多い

生活道路だしね。

観光道路のように空いてない。

あまり速度は出さないほうが

よい。

本日の走行、ちょうど52km。

走っていて思ったが、私が

持っている二輪でホンダの

バイアルスTL125が一番乗っ

ていて面白い。音も単気筒の

ババババッという音が歯切れ

良い。

それと、ギア比が1~3までは

完全にトライアル競技用だが、

4~5速は移動用なのでそこそ

こ走る。速度も高速道路を走

れる程度には出る。ベスパ

125の最高速よりちょい下あ

たり。

とにかく、乗っていて面白い

オートバイだ。

一番のネックは電源6Vという

部分だけか。

私が持っている個体は頗るエ

ンジンの調子が良い。

競技車だったから、走行距離

も極端に少ないのではなかろ

うか。競技車両に保安部品一

式を着けて組んでもらった車

だ。特別クランクケースで機

械式のタコメーターまで着け

ている。タンクはFRPの特製。

シートは低い革張りだったが

今は純正シートに交換してい

る。アルミホイールは純正。

車体の年式は1973年製。

いいわ~、バイアルス。

これの後継機種のイーハトー

ブもいいけどね。

ホンダ バイアルスTL125には

二つの歴史的な特徴がある。

それは、

・トライアル(トライアルス)

競技を日本に定着させた

画期的な歴史的モデル

・白バイ隊員が車両取り回し

の訓練用に制式採用したモ

デル

という事だ。

白バイ隊員はトライアル訓練

を技術向上の為に必須として

いたが、それの為のオートバイ

として選ばれたのが125のバイ

アルスだった。

1970年代の白バイ隊員が超絶

運転が上手かったのはバイア

ルスのおかげかも。

乗っていてもとても面白い。

ただし、トライアル競技目的

車両の為、ウルトラバック

ステップだ。ロードレーサー

のように。

これは、立った時に丁度体の

真下に来るような設計なのだ

ろう。

あと、ステップは真上から見

ると左側だけやや気持ち後ろ

にある。これはレイアウトの

問題だったのだろう。ほんの

センチ程左だけ後ろ(笑

バイアルス、中古車は現在は

殆ど無くなったが、とにかく

とても良い二輪車だ。

走りも走行性能も良いが、見

た目も結構イケてる。

これはやはり世間の評判通り、

歴史的な名車だ。

エンジンが良く回るのが意外。

レッドまで吹け上がる。

そういう乗り方の二輪ではな

いにしろ、回らないエンジン

よりは軽く吹け上がって回る

エンジンのほうが良い。。

ビーンと回ってパワーも出る。

とてもこれの10年後の2スト

50の7.2PSよりチョイ上だけ

の馬力とは思えない。

超低速で乗っても、そこそこ

の巡行ペースで乗ってもいけ

る車に仕上がっている。

バイアルス、本当に良い二輪。

よ~し。

この古代山陽道から枝分かれ

する地図には載っていないピ

ストン林道に行ってみるべえ。

なんでも今は途中で閉鎖され

ているらしいけど。

7年ほど前は通れたらしい。

ここらあたりはソブの山。

砂鉄製鉄以前の超古代製鉄の

原料である赤土の山だ。

超古代製鉄原料の宝庫だ。

三原市の赤土の山に生える

通称「カネクサ」。

地元の古老の話では、ここら

あたりの山中には、いたる所

に土を掘った大きな穴が野ざ

らしの遺跡のように残ってい

るという。

鉄穴流し以前の遥かの昔、露

天掘りによるリモナイト採取

の遺構だろう。

地元では俗称で「かなやま」

とも呼ばれているそうだ。

そして、それらの穴を「かん

あな」と呼ぶらしい。砂鉄

採取の鉄穴流しとは異なる

遥か大昔の古代前期から伝わ

る言葉の伝承だろう。

だが、超古代赤土製鉄は学術

的なメスはまだほとんど入っ

ていない。

というのも、日本固有の製鉄

はヤマトが掌握した砂鉄製鉄

から、としたい勢力が学術界

を未だ牛耳っているためだ。

つまらん話だ。

実際には縄文時代末期から

日本固有の製鉄は存在した

だろうに。

炭素量が高い銑鉄や鋼が採れ

るから新技術の砂鉄製鉄に

国内権力掌握派が後に飛びつ

いただけの事だ。

古代赤土製鉄は旧古から国内

を統一しつつあったヤマト連

合政権が掌握していて、自分

らよりも優れた製鉄技術を持

つ出雲と吉備(兵庫県西部か

ら広島県東部まで)、あるい

は東北地方の地元産鉄勢力の

別種の優れた技術を欲しかっ

ただけだろう。

そして、ヤマトは連合政権か

らヤマト王権になるにつれ、

「白」を掌握し、自らの建前

とした。白=砂鉄製鉄での鉄

だ。そして、旧来、自分らが

掌握していた「赤」=超古代

製鉄をイテキの物とみなした。

それらは神社の「白い神社」

と「赤い神社」という区分け

に経脈がのちに継続された。

赤い神社は中央への反対勢力

であるかのように設え直され

て。

「赤鬼」と「青鬼」はいるの

に、なぜ「白鬼」がいないの

か。白は赤と青を征服して排

除した自分たち本人だからだ。

王権は鐵(てつ)の歴史であ

る。

三方に載せる鏡餅の下には何

故カネクサを敷くのか。

また、なぜ蜜柑を載せるのか。

すべて古代製鉄に密接な関係

がある。

そもそも鏡餅そのものが製鉄

の象徴だ。

稲作文化などとは関係ない。

そして、豆まきは、植物の豆

をまくのではない。

鬼(とされた旧古勢力)に投

げつけるのは、玉砂利のよう

な小粒の玉鐵だった事だろう。

小たたら砂鉄製鉄によって生

じた玉砂利のような粒鉄。

その時「鬼は外。ふくは内」

と大王隷属下の「おおみたか

ら」たちは口にする。

「ふく」とは眞鐵(まがね)

吹く小たたらの事だっただろ

う。

中世以降に登場した大型送風

機を持つ「たたら吹き」では

なく、小型炉の古代「たたら

製鐵」の普及した時代、ヤマト

が既存技術保持勢力を征服傀

儡化させた時期に「豆まき」

の行事は始まった事だろう。

桃太郎伝説の歴史史実が発生

した頃に。

たたら。たたらとは踏鞴とも

書き、送風機のフイゴの事も

表す。だが狭義においては、

製鉄炉の事をたたらという。

それがいつの間にか天秤鞴

のように踏む鞴(ふいご)と書

いて「タタラ」と読ませるよ

うになった。

「たたら」の事を送風機その

もののみを指すとしたら、

登り窯や超古代自然送風の製

鐵炉の存在の説明がつかない。

製鐵自体は、七輪からでも鐵

を作れる。赤土から製鐵を。

吸炭としての卸鉄の技術が無

いと実用鐵に変化させるのは

難しいが。ぐにゃぐにゃの軟

鐵では使い物にならない。

鐵や鋼を得るには砂鉄のほう

がかなり効率が良い。

それはヤマト政権はその技術

が喉から手が出る程にほしか

った事だろう。

小たたら。

なお、日本のアカデミックな

場面においても、「たたら製

鉄」と「たたら吹き」の違い

について混同したまま言を成

すケースが異様に多い。

つまり、製鉄史の明確的確な

識別ができていないのだ。

また、言語学の分野からの

コンタクトとして、「鐵」と

「鉄」の文字の違い、「鉄」

の字が生まれた時期が国内

で製鉄法が激変した時代で

ある事を指摘する言語学者は

いない。何が失われて「鉄」

となったのかを説明する歴史

学者も考古学者も冶金学の人

もいない。日本刀界にやや

いるだけだ。

言語学者が無関心なのは、

文字だけ研究して「鐵/鉄」

という文字であるのに鐵を

知ろうとしないからだ。

「鐵」が「金(かね=金属)

の王なり」である原意を説

明しても、何がある時期から

消滅して「鉄」という文字に

なったのかは明瞭に説明はさ

れない。(なお、中世末期か

ら近世江戸時代初期の剣術の

新陰流伝書にはすでに「鉄」

という文字が使用されている)

えてして学術界はそれだ。

自分の専門分野以外には興味

が無く、別分野との学術的な

横の連帯などには無頓着な、

ただ象牙の塔の中で勉強だけ

をやっていた連中が学者とい

うものになっている。社会的

協同性についての学習訓練を

重ねないまま。

極めて残念ではあるが、現実

的な縄張り意識の発動を学術

界で多くみる時、実に学者先

生方は、見識が浅く、了見が

狭いと言わざるを得ない。

道は地図にも載らない道も

あるのだ。

それは踏破者だけしか知り得

ない。

新車のCRF250Lでレースに出た

結果、バイク2台終了

【チャリティースーパーライ

ディング大会2023in猿ヶ島】

新メンバーが2人も入ったのに

猿ヶ島でコケてバイク壊れました....

これまた面白そうだ。

猿ヶ島って横須賀沖の?と

思ったら、あちらは猿島だ

った(笑

旧軍施設跡地もある島内BB

弾だらけの船で渡る島(笑

このオフ車会の開催地は神

奈川県相模川の河川敷にあ

る猿ヶ島という場所だった。

滅茶苦茶参加者多いじゃん。

いいなぁ、首都圏は。

景観は荒川河川敷の埼玉の

桶川にあるサバゲフィール

ドにそっくり。

桶川のサバゲフィールドは

ホンダ飛行場のすぐそばに

あって、かなり面白い地形

で以前は毎年何回か大きな

大会が開催されていた。

1984~1987年の頃のお話。

大きな川の河川敷は今は規

制も厳しくなったけど、昔

は結構私設オフロードコー

スがやたらとあちこちに作

られていた。多摩川や荒川

河川敷等々に。

そこでバイクの乗り方を中

学の時に覚えたもんね。

機種は友人の兄貴が貸して

くれてたヤマハミニトレだ

った。

高1の時も河川敷の長い土

手の階段をバイクで下りた

り、いろいろやっていた。

その時はカワサキのMS90

で。あいつはいいバイクだ

った。初めて自己所有した

オートバイだった。

都内のここをバイクで下り

たりしていた。土手斜面も

登ったり。

河川敷ってのは、なんだか

いいよなぁ。

林道行ったら熊がいた

オフロード走り。

楽しそうだなぁ。

ソロではなく仲間と行くので

単独遭難の危険も少ないかな。

これは面白そうだ。

バイクというより、馬で荒地

を行くみたいな感じだね。

熊はツキノワだとはいえ、舐

めてたらトンデモになる。

特に春先の親子連れの熊は危

険。

私もこれまで広島県内山間部

で4度熊と遭遇したが、何と

か事なきを得ている。

九州の人たちは熊の危険に疎

いから「あ、クマさん」みた

いなボンヤリした感覚なんだ

よなぁ。瞬間的危機意識が薄

い。危ないってば。

私は爆竹銃も持ってるけど、

本当は熊を刺激するのでよく

ないんだよね。昔はフライフ

ィッシングの師匠も爆竹を即

連発爆発させるようにいつも

装備していたけど。

正味のとこ爆竹銃は遊び用だ(笑

私はクマスプレーも装備した

りしていたけど、小型タイプ

なので、実際に使用したら利

かなかったかもしれない。

一度大型タイプを持って山岳

渓流を淵を巻きながら遡行し

たら、すんげ邪魔。散弾銃の

ショットシェルより少し大き

い程度のムヒのボトル位の大

きさでドパーッ!と出るのが

あればいいのに。

それを4本くらい即出せるよう

に装備してさ。

私の爆竹銃はリンカーン暗殺

のデリンジャーみたいなやつ。

爆竹を詰めて手動点火でドパ

ーンとやるだけ。陸上競技の

スタート銃のような音がする。

マイ デリンジャー。

本当なら、実銃の.357か.44

マグのリボルバーとかを装備

して山に入りたいけど、日本

では所持自体が✖だから丸腰

は仕方ない。

せいぜい、大型のナイフを山

入りでは携帯する程度。対熊

では役に立ちそうにないけど

さ。

ただ、「もはやこれまで」の

時には一矢報いる事はできる

だろうけど、仮に自分が死ん

で熊が生き残ったら半矢の熊

となるので危険を世の中に残

す事になる。

難しいよね。互いに避けられ

たら最良なのだけどさ。

熊も食い物無くて必至だから

山間部から人里にまで降りて

来るようになってしまったの

だし。

日本の本州は今や千葉県以外

はどこにでも熊がいる。東京

都にだって熊がウハウハいる。

ツキノワも危険だが、北海道

のヒグマなんてのはもう地球

上で最強生物ではといわれて

いる程なので、銃でないと対

応できない。しかも鳥撃ち散

弾銃とかでは駄目で、大口径

のライフルとかでないと。

アラスカあたりにいるグリズ

リーとヒグマはほぼ同種だけ

ど、アラスカで釣りする時に

は皆さん腰に.44マグナムの

銃を携帯したりしているみた

い。

熊は決して牧歌的な存在では

ない。

そして、柔らかく食べ易い人

の味を覚えた熊は必ず人を襲

う。

ホッキョクグマとヒグマ≒灰

色熊=グリズリーは、まじで

やばいって。

本州のツキノワもそう。

毎年、どれだけの人たちがツ

キノワの被害に遭っている事

か。

熊=危険と考えていたほうが

無難だ。

現実を無視して脳内妄想で熊

を殺すなとか言っている動物

愛護団体の方々は、直接熊に

会いに行って熊さんを説得し

てみてほしい。スキンシップ

で。ヒグマとかにも。

ソロキャンプ再開!のはずが、

キャンプ場いったらまさかの

お告げ…【徒歩キャンプ】

うを!

ここで中学の時、デイキャン

やった事がある。

1974年の秋口。

て、もう50年前じゃん(笑