昨夜は長正館の水曜稽古。

矢田中学校体育館にて19時半から。

井上館長は引き続き肩を痛めておられるので口頭指導のみ。

K四段は遅れてきたので稽古は出来なかった。最終7人。

(F六段とI剣士、I剣士はまだまだ右足が出ず、打とうとした時に前傾になってしまう)

打とうとした時に前傾になるのは、大抵の場合、

打ち間に入る動作と、打とうとする初動が繋がっていて、

そのため左足が継ぎ足になり、右足に重心が掛かった状態で打突動作を起こそうとするせいだ。

右足に重心が掛かった状態で打突動作を起こせば前傾姿勢になりやすい。

遠間から、助走をつけたように、勢いをつけて打つとこうなりやすい。

I剣士の場合は、打ち間に入るという動作と、打つ動作を分ければ修正出来る。

遠くから打ち込もうと意識すると修正出来ないので、上半身を立て、しっかり打ち間に入って、

そこできちんと「打つ準備が出来てから」面を打つ稽古をすべきである。

間合いを詰めたら一度完全に停止するクセをつける。遅くなっても良い。

そこから左足で右足を押し出すような感覚で右足を踏み出すのだ。

もちろん、将来的には、入る動作と打つ動作は、瞬時で切り替わり、

見た目には連動しているようになるのが望ましい。

しかし最初から連動させようとするとゴチャマゼになって身に付かない。

余談になるが、高段者でも継ぎ足になって勢いで打つ者がけっこう多い。

左足が右足を追い越すクセもなかなか直らないものだ。

私自身も気をつけているつもりだが師匠(S八段)に指摘された事がある。

勢いで打つクセがつくと起こりが見えるのでまず有効打突にならない。

入りながら振りかぶる、あるいは剣先が上がるクセがあるのは論外である。

(打った後の姿勢は良い、振り返るときの竹刀の操作を指導したら剣道っぽくなってきた)

(古株のK五段と新K五段の相面、お互いに右手が強く、相手の竹刀を弾き飛ばそうと力んでしまう)

両者とも右手で振り上げ、右手で押し込んでいくような面打ちになる。

ワザと打たせて見ると、軌道が外れて(自分から見て)右側に外れた打ちになる場合が多い。

(6年生のO君、もう少し体力が付けば伸びるだろう)

(五段以下は5名、弟子の足の上げるクセが直ってきたのが嬉しい)

(帰りに長正館に寄る)

完全な更地になっていた。

ショベルの手前の土が盛り上がったところが大きな木のあったところ。

しばらく眺めていたらN本君(二段)が通りかかった。いま帰宅するところだと言う。

仕事が忙しくて剣道が出来ないが、いずれまた復帰したいとのことだ。待ってるぞ。

(ほぼ同じ構図で、昨年の春に撮影した長正館である)

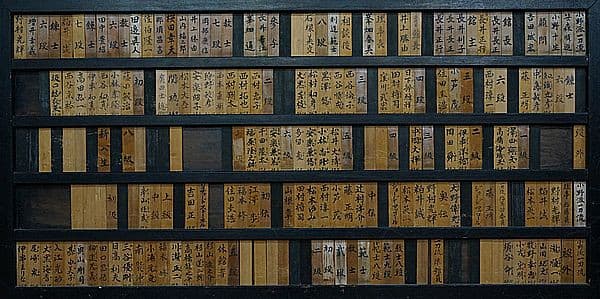

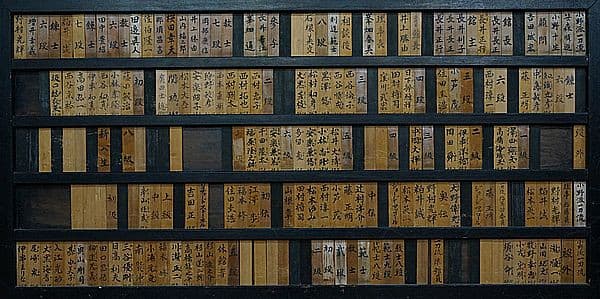

(昨年2月の長正館の名札表)

矢田中学校体育館にて19時半から。

井上館長は引き続き肩を痛めておられるので口頭指導のみ。

K四段は遅れてきたので稽古は出来なかった。最終7人。

(F六段とI剣士、I剣士はまだまだ右足が出ず、打とうとした時に前傾になってしまう)

打とうとした時に前傾になるのは、大抵の場合、

打ち間に入る動作と、打とうとする初動が繋がっていて、

そのため左足が継ぎ足になり、右足に重心が掛かった状態で打突動作を起こそうとするせいだ。

右足に重心が掛かった状態で打突動作を起こせば前傾姿勢になりやすい。

遠間から、助走をつけたように、勢いをつけて打つとこうなりやすい。

I剣士の場合は、打ち間に入るという動作と、打つ動作を分ければ修正出来る。

遠くから打ち込もうと意識すると修正出来ないので、上半身を立て、しっかり打ち間に入って、

そこできちんと「打つ準備が出来てから」面を打つ稽古をすべきである。

間合いを詰めたら一度完全に停止するクセをつける。遅くなっても良い。

そこから左足で右足を押し出すような感覚で右足を踏み出すのだ。

もちろん、将来的には、入る動作と打つ動作は、瞬時で切り替わり、

見た目には連動しているようになるのが望ましい。

しかし最初から連動させようとするとゴチャマゼになって身に付かない。

余談になるが、高段者でも継ぎ足になって勢いで打つ者がけっこう多い。

左足が右足を追い越すクセもなかなか直らないものだ。

私自身も気をつけているつもりだが師匠(S八段)に指摘された事がある。

勢いで打つクセがつくと起こりが見えるのでまず有効打突にならない。

入りながら振りかぶる、あるいは剣先が上がるクセがあるのは論外である。

(打った後の姿勢は良い、振り返るときの竹刀の操作を指導したら剣道っぽくなってきた)

(古株のK五段と新K五段の相面、お互いに右手が強く、相手の竹刀を弾き飛ばそうと力んでしまう)

両者とも右手で振り上げ、右手で押し込んでいくような面打ちになる。

ワザと打たせて見ると、軌道が外れて(自分から見て)右側に外れた打ちになる場合が多い。

(6年生のO君、もう少し体力が付けば伸びるだろう)

(五段以下は5名、弟子の足の上げるクセが直ってきたのが嬉しい)

(帰りに長正館に寄る)

完全な更地になっていた。

ショベルの手前の土が盛り上がったところが大きな木のあったところ。

しばらく眺めていたらN本君(二段)が通りかかった。いま帰宅するところだと言う。

仕事が忙しくて剣道が出来ないが、いずれまた復帰したいとのことだ。待ってるぞ。

(ほぼ同じ構図で、昨年の春に撮影した長正館である)

(昨年2月の長正館の名札表)