丸岡城の天守は、全国で現存する12基の天守で最も古い。

丸岡城は、福井県坂井市丸岡町霞にあった城である。別名霞ヶ城。江戸時代の丸岡藩の藩庁。

日本一短い手紙

日本一短い手紙

徳川家康の忠臣 本多作左衛門重次が陣中から妻お仙にあてて送った手紙「一筆啓上 火の用心 お仙泣かすな 馬肥やせ」にちなむものです。 「お仙」とは、後の越前丸岡藩主 本多成重(幼名仙千代)のことで、日本で最も古い天守閣をもつ丸岡城に、この手紙文を刻んだ碑が立っています。

天守の建造年

天守は、前述の通りに古式の形状を踏襲したフォルムと、掘立柱を用いていることにより現存最古の天守とされることがあるが、それについて犬山城天守との論争がある。柴田勝豊の建造である場合、1576年(天正4年)となるが、建築史の観点では、慶長期の特徴を多く見ることができるとして、1596年(慶長元年)以降の築造もしくは、改修による姿ではないかという説もある。

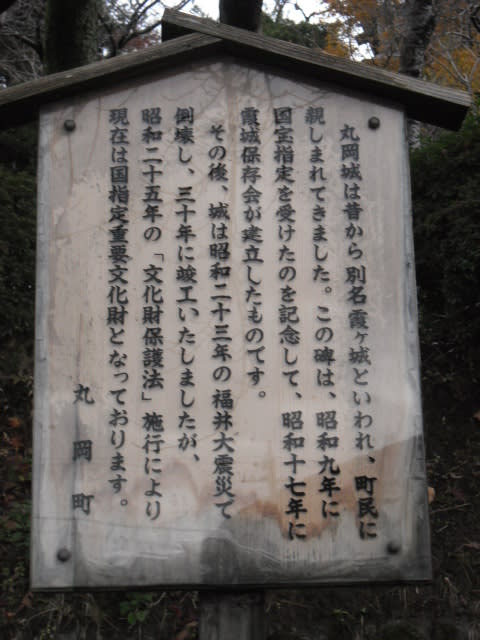

丸岡城天守(元国宝/現在は国指定重要文化財)

野面積の天守台石垣と二重三階の望楼型天守。修復再建された現存最古の天守。

お城のデータ

別 称:霞ヶ城

所在地:福井県坂井郡丸岡町霞

区 分:平山城

築城期:織豊期 天正4年

築城者:柴田勝豊

遺 構:曲輪、天守、移築門、石垣

目標地:丸岡城

訪城日:2011.11.29

お城の概要

福井平野の丸岡市街地の東に位置する小高い独立した丘陵に築かれた平山城である。近世に山麓部分が増築され、周囲に五角形の内堀が廻らされていた。安土桃山時代に建造されたと推定される天守は、国の重要文化財に指定されている。その他、石垣が現存している。移築現存する建物として、小松市の興禅寺および、あわら市の蓮正寺に、それぞれ城門、丸岡町野中山王の民家に、不明門と伝わる城門がある。ほかに土塀が現存する。五角形の内堀は現在埋め立てられているが、この内堀を復元する計画が浮上している。

「霞ヶ城」の名の由来は合戦時に大蛇が現れて霞を吹き、城を隠したという伝説による。

丸岡城の天守は、全国で現存する12基の天守で最も古い。

この天守は、二層三階の初期望楼型独立式で、軒下や壁面が白木造りとなっている。 また、全国的に見ても珍しい石瓦で葺かれている。

天守内部の階段は、大変急な階段で(訪れる観光客のためにか?)手すりならぬロープに捕まりながら上るのには驚いた。

天守以外には何も残っておらず、堀も大部分埋め立てられ、小高い丘の上に天守閣だけがぽつんと建っている感じだ。

お城の歴史

天正3(1575)年、織田信長は北陸地方の一向一揆を平定するために大軍を派遣し、当時丸岡の東北4kmの山中にあった豊原寺(とよはらじ)を攻略し寺坊を悉く焼き払った。信長はこの恩賞として柴田勝家に越前之国を与え、守護職とし、北ノ庄(きたのしょう/今の福井市)に築城を命じた。勝家は甥の勝豊を豊原に派遣し豊原城を構えたが、翌天正4(1576)年、豊原から丸岡に移り城を築いた。これが現在の丸岡城である。

勝豊以後、安井家清、青山修理亮、同忠元、今村盛次、本多成重以下4代、有馬清純以下8代の居城を経て明治維新となった。大正中期より昭和の初期にわたり濠は埋められ、現在は本丸と天守閣と僅かに石垣を残し城域は霞ヶ城公園となっている。昔の城郭は五角形の広い濠を有し外郭に侍屋敷を配地し、さらに河川を利用し外濠を設け寺院民家を包容し城下町を形成していた。

丸岡城は現存する天守閣の中で最も古い建築で、外観は上層望楼を形成して通し柱がなく、一層は二階三階を支える支台をなし、屋根は二重で内部は三階となっている。又、屋根が全部石瓦で葺かれているのが全国にも稀な特徴である。このような古調に富んだ望楼式天守閣は後の時代の松本城、彦根城、姫路城など層塔式天守閣と比較すると、いかに城郭建築の初期のものであるかがうかがえる。昭和9年国宝に指定されたが、昭和23年福井大震災により倒壊した。昭和25年重要文化財の指定を受け、昭和30年に修復再建された。

(文は現地リーフレットより)

天守

北陸地方では丸岡城の天守のみが現存している。大入母屋の上に廻り縁のある小さな望楼を載せた古式の外観から現存最古の天守とも呼ばれている。現在、見られる天守は、昭和23年(1948年)の福井地震によって倒壊した後、昭和30年(1955年)に部材を組みなおして修復再建されたのである。その際、最上階の窓の造りが引き戸から突き上げ窓に改変されている。

独立式望楼型2重3階で、1階平面を天守台に余分を持たせて造られているため天守台を被せるような腰屋根が掛けられている。屋根瓦には笏谷石製の石瓦が寒冷地であるという気候事情により葺かれているといわれる。

丸岡城は、福井平野丸岡市街地の東に位置する小高い独立した丘陵に築かれた平山城である。 近世に、山麓部分が増築され、周囲に五角形の内堀が廻らされていた。安土桃山時代に建造されたと推定される天守は、国の重要文化財に指定されている。 その他、石垣が現存している。移築現存する建物として、小松市興善寺およびあわら市蓮正寺に、それぞれ城門、丸岡町野中山王の民家に、不明門と伝わる城門がある。ほかに土塀が現存する。 五角形の内堀は現在埋め立てられているが、この内堀を復元する計画が浮上している。

「霞ヶ城」の名の由来は合戦時に大蛇が現れて霞を吹き、城を隠したという伝説による。

安土桃山時代・江戸時代

- 1576年(天正4年) 織田信長の家臣で、越前ほぼ一帯を領していた柴田勝家の甥である勝豊により築城され、勝豊はそれまでの豊原寺城から当城に移った。

- 1582年(天正10年) 本能寺の変の後の清洲会議により、勝豊は近江国長浜城に移された。代わって勝家は安井家清を城代として置いた。

- 1583年(天正11年) 柴田勝家が豊臣秀吉によって北ノ庄城で滅ぼされると、この地は丹羽長秀の所領となり、長秀は丸岡城主として青山宗勝(修理亮)を置いた。

- 1600年(慶長5年) 丹羽長秀死後、領地はそのままに豊臣秀吉の家臣となっていた青山宗勝とその子・忠元は、関ヶ原の戦いで敗者である西軍方につき改易された。越前国には勝者の徳川家康の次男・結城秀康が入封し、丸岡城には秀康家臣の今村盛次が2万6千石を与えられ入城した。

- 1612年(慶長17年) 今村盛次は越前騒動に連座し失脚した。幕府より附家老として福井藩に附せられた本多成重が4万3千石で新たな城主となった。

- 1624年(寛永元年) 福井藩二代目の松平忠直が、不行跡を理由に豊後配流となり、福井藩に減封などの処分が下された。同時に本多成重は福井藩より独立。大名に列し丸岡藩が成立した。

- 1695年(元禄8年) 4代重益の治世、本多家の丸岡藩でお家騒動が起こり、幕府の裁定により改易となった。代わって有馬清純が越後国糸魚川藩より5万石で入城。以後、有馬氏丸岡藩6代の居城となり明治維新を迎えた。

「人柱お静」の伝説

- 丸岡城を築城する際に、天守台の石垣が何度も崩れて工事が進行しなかったため、人柱を立てることとなった。 城下に住む貧しい片目の未亡人「お静」は、息子を武士に取り立てる事を条件に人柱となる事を申し出た。 その願いは受け入れられ、お静は人柱となって土中に埋められ、天守の工事は無事完了した。 しかし、柴田勝豊はほどなく移封となり、その約束は果たされなかった。 それを怨んだお静の怨霊は大蛇となって暴れたという。 毎年4月に堀の藻を刈る頃に丸岡城は大雨に見舞われ、人々はそれをお静の涙雨と呼んだ。 城内にはお静の慰霊碑が残る。

今日も訪問して頂きまして、ありがとうございました